Apple II 用 「Color Demosoft」オリジナル・カセットテープの使い方

手元に1本のカセットテープがある。カセット自体は何の変哲も無いものだがご覧の通り、ラベルには6色アップルロゴがあり "apple computer inc." という表記がある。そう、これは1979年Appleが出荷したカラーデモソフトが記録されているApple II 用オリジナル・カセットテープなのである。

Apple II だけではないが、パソコンが登場したばかりの黎明期は何もかも現在とは違った環境に甘んじるしかなかった。そのひとつがデータの外部記憶装置である。ユーザーがプログラミングしたデータを保存する場合に最初期にはフロッピーディスクもハードディスクも無論USBメモリもなかった。ではなにを使うのかといえば音楽用のカセットレコーダーおよびカセットテープだったのである。

こうした状況については以前「データ記録媒体としてのコンパクト・カセットテープ雑感」で詳しく述べたので繰り返さない。しかしその際にはApple 1のソフトウェアをターゲットしてカセットテープを当時のものと同じようにと復元してみたが、今回のカセットテープはApple II 用の本物...オリジナルである。

※片面には “Color Demosoft” 反対側には “Little Brick Out” というBASICで書かれたプログラムが記録されている

ということでここではApple II に限ってだが、前記事の補足という意味も含めて接続やら簡単な使い方といったことをご紹介してみたい。なお今回手に入れたカセットテープの中身だが、片面には “Color Demosoft” 反対側には “Little Brick Out” というBASICで書かれたプログラムが記録されている…はずだ。

ここでは正真正銘30数年ぶりにカセットテープからApple II へプログラムをロードして走らせてみるが、時の流れは非情とでもいったら良いのか、当時あれほど日々繰り返し夢中になった手順が思い出せない(笑)。

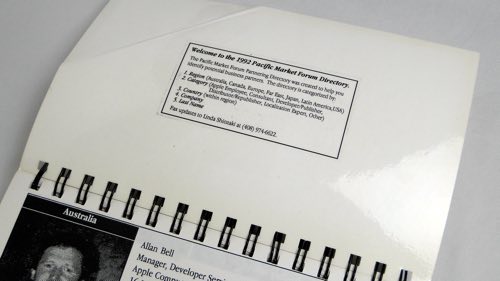

そうした準備の前段階はハードウェアの用意と接続だ。今回はApple II Plusを引っ張り出してみたが、これにNTSC小型テレビ、そしてカセットテープレコーダー(モノラル)を準備した。

※今回使用したハードウェアはこの三種

さて、Apple II とテレビの接続とか電源がウンタラは当然のことなので省くが、カセット・レコーダーとの接続に関しては、Apple II 背面にはオーディオ入出力ジャックが用意されているので、その “IN” とカセットコーダー側のモニター(出力)端子をミニプラグ・ケーブルでつなぐ。

※Apple II 背面にはオーディオ入出力ジャックが用意されている

では実際にカセットテープに記録されているデータをApple II へ読み込むにはどうしたらよいのか…。この辺のことをあらためて認識するといかに現在のMacやらが使いやすいかが身にしみてわかる。

具体的な手順だが、Apple II Plusは使用環境における様々な初期状態があり得るもののここでは本体のみで電源投入と共にAppleSoft BASICが起動していることを前提にしよう。したがって起動後の初期画面を見ると “ ]” の形をしたプロンプトが表示し入力待ち状態になっているはずだ。

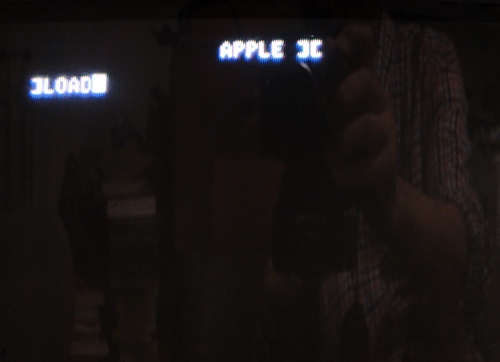

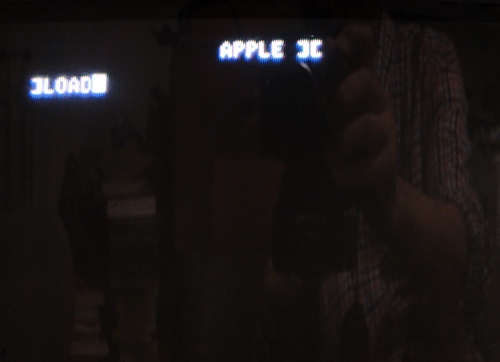

ここでカセットテープをレコーダーにセットすると共にApple II のキーボードから “LOAD” の文字を入力する。Apple II は標準では大文字しか使えないのでシフトキーうんぬんへの気遣いは不要だ。

※プロンプトの後に "LOAD" と入力

ただしこのカセットレコーダーからプログラムデータを読み込むにしてもコンピュータ側でレコーダーのプレイとかストップを制御できるわけではないことにお気づきだろうか。したがって “LOAD” と入力したまままずはレコーダーの再生ボタンを押してテープを走行させてからApple II の “RETURN” キーを押す。

これでレコーダーのテープ走行に準じてApple II 側にプログラムが正常に読み込まれると画面は改行され、再度プロンプトが表示しコマンド待ちとなる。そこでまだカセットテープが回っているならストップさせる…。

ただしその際、レコーダー側の出力ボリュームが適切でなかったり、テープ走行に異常があったりすれば読込はエラーになるが、そんなことは多々あるからして気落ちせずまた再度はじめからやり直すことになる。

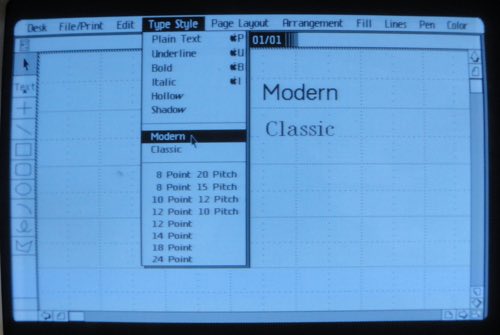

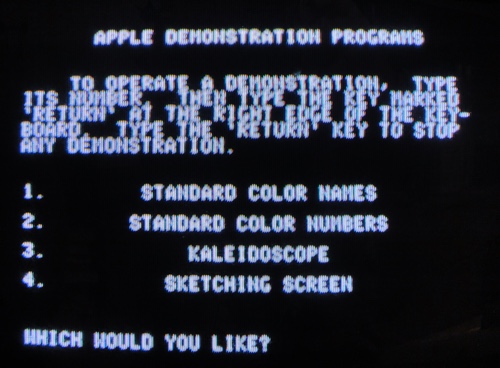

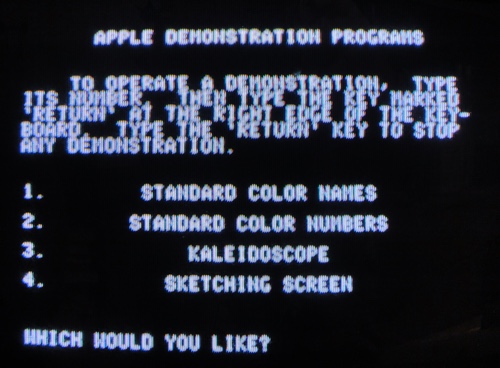

こうして最初に “Color Demosoft” をLOADして走らせてみた。プログラムのスタートはプロンプトに続き “RUN” と入力し“RETURN” キーを押す。プログラムが起動し “APPLE DEMONSTRATION PROGRAMS” とタイトル表示のスタートアップ画面が表示されるが、無論テキストだけでイラストとか写真はない(笑)。

※ “APPLE DEMONSTRATION PROGRAMS” スタートアップ画面

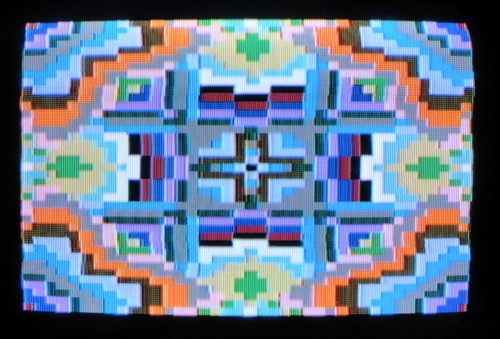

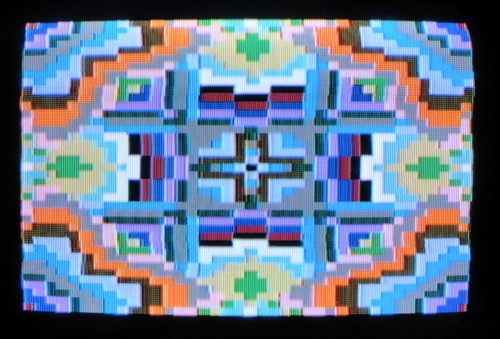

ここには4つのメニューが用意されているが、3番の “KALEIDOSCOPE” を見てみたいのでキーボードの “3” を押して“RETURN” キーを押すと “KALEIDOSCOPE” すなわちカラーの万華鏡がスタートする。

※ “KALEIDOSCOPE” はまさしく万華鏡!

表示スピードやらのコントロールはできず、ただ見ているだけだ(笑)。それでも当時はApple II の魅力を最大限に示すデモであり、例えば1977年4月に開催された第1回ウエストコースト。コンピュータ・フェアー(WCCF)でAppleが初めてApple II をお披露目した際、大型モニターに映し出した “KALEIDOSCOPE” もこれと類似のものだったに違いない。

※ スタートアップ画面から “KALEIDOSCOPE” が表示し始める様子

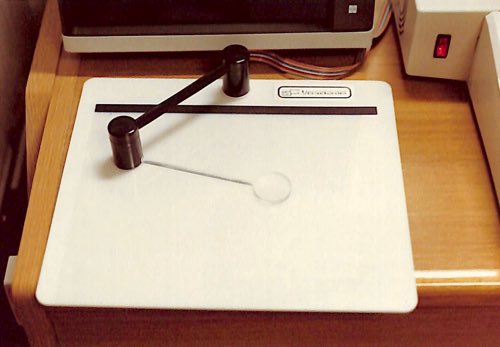

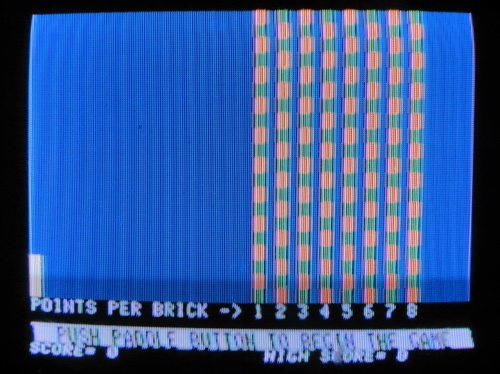

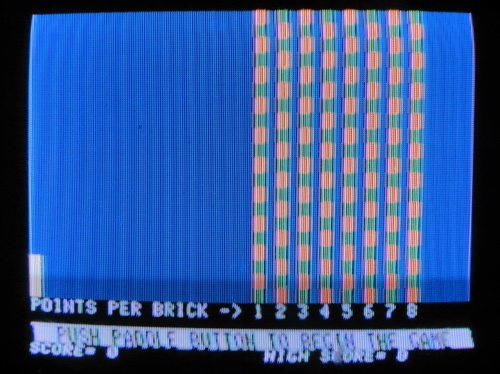

もうひとつのプログラムは “Little Brick Out” だが、これは「ブロック崩し」ゲームとして一世を風靡したものだ。無論Apple II に読み込ませる手順は前記と同じだが、テープを裏返してレコーダーにセットし、まずは念のために巻き戻す。そして実行だ…。

こちらは無事読込ができて走らせてみるとスタートアップと簡単な解説の画面が表示されるがゲームを走らせれば何とも簡素なブロック崩しゲームの画面が現れる。ただしゲームを行うにはパドルといった類のコントローラーが必要だが、手近に見つからなかったので今回遊びは断念した(笑)。

※至極シンプルなブロック崩しゲームがスタートする

ということで読み込み時に数度エラーも出たが、入手したカセットテープのプログラムは基本的に破損や消滅しておらず使えることがわかった。

確かに一般音楽用カセットテープにコンピュータのプログラムを保存して使う…といった類のことはいまでは思いもよらないことかも知れないが、安価にそして手軽な外部記憶メディアとして当時は不動の地位を占めていたのだ。

しかしその後、パーソナルコンピュータの外部記憶メディアは5インチのフロッピーディスク、そして3.5インチのフロッピーディスクへと変わり、その後はより大容量を実現するためにMOドライブやら数種のメディアを体験しながらハードディスク利用あるいはUSBメモリなどの活用に進化してきた。そして現在ではクラウドへの保存も珍しいことではなくなっているが、果たして今後30年とか40年後に現在我々が当たり前に便利だと使っている外部記憶メディアは利用できる形に残っているのだろうか…。

そう考えるとこのカセットテープという正しくローテクな記憶媒体は俄然素晴らしく思えてくる。

ちなみに今回テストした1979年Apple Computer製のカセットテープはテープの長さは3分以内という短い物を使っている。単にコストということではなく単一のプログラムを記録するカセットテープは一般音楽用の30分とか60分のものだと使いづらいのだ。なぜなら巻き戻しや早送りにも時間がかかるし、30分のテープ片面に複数のプログラムを収録することは物理的に可能でもランダムアクセスができないから頭出しに苦労するわけで、秋葉原のマイコンショップなどでも3分といった音楽用カセットではあり得ない、コンピュータ専用のカセットテープを販売していたものだ。

当ブログで新しく連載を始めた「[小説]未来を垣間見たカリスマ ~ スティーブ・ジョブズ 第1部 ー 第7話 WCCF前夜」の中でWCCFで展示するデモ用ソフトを複製するためのカセットテープをクリス・エスピノサが買いに行くとき、ビル・フェルナンデスが「カセットテープは30分のにしてくれよ。いや、もしあったらもっと短いのを頼む。60分や90分はダメだぞ!使いづらいからな」と叫ぶのはそうした理由なのだ...。

では私自身、このカセットレコーダーをコンピュータの外部記憶装置としていつ頃まで使っていたのかを確認してみた。使い勝手はそれぞれ違うものの、ワンボードマイコンの富士通 L-Kit8は1977年末から1979年まで使ったがその間はずっとカセットだった。

1978年12月に購入したコモドール社のPET2001は本体にカセットテープレコーダーを装備していたから1980年秋口に専用のデュアル・フロッピーディスクシステムを購入するまでカセットを使った。

Apple II は1982年に手に入れたが、同年8月にDisk II を手に入れたから比較的早くフロッピーディスクを使い始めた方なのかも知れない。しかしソフトウェアはまだまだカセットテープで供給されたものがあったから、フロッピーとカセットはしばらくの間共用することになった。

ただし他機種では1983年に登場したハンドヘルドコンピュータ HC-20はマイクロカセットだったし1983年にビデオとコンピュータ映像をスーパーインポーズしたいと手にしたシャープのX1もカセット駆動だった。

ちなみに "カセット (cassette)" とは小さな容器・箱を意味し "小さな~" をつけると宝石箱などといった意味もあるという。いまではフロッピーディスクもそうだが、カセットテープのひとつふたつは価格的にも貴重とは思わないが、1980年代前後においてコンピュータの外部記憶メディアとしてのカセットテープ...特にゲームなどが書き込まれて販売されていたものたちは私らにとってそれこそ宝石箱に入れておきたいほど大切なものだったのである。

Apple II だけではないが、パソコンが登場したばかりの黎明期は何もかも現在とは違った環境に甘んじるしかなかった。そのひとつがデータの外部記憶装置である。ユーザーがプログラミングしたデータを保存する場合に最初期にはフロッピーディスクもハードディスクも無論USBメモリもなかった。ではなにを使うのかといえば音楽用のカセットレコーダーおよびカセットテープだったのである。

こうした状況については以前「データ記録媒体としてのコンパクト・カセットテープ雑感」で詳しく述べたので繰り返さない。しかしその際にはApple 1のソフトウェアをターゲットしてカセットテープを当時のものと同じようにと復元してみたが、今回のカセットテープはApple II 用の本物...オリジナルである。

※片面には “Color Demosoft” 反対側には “Little Brick Out” というBASICで書かれたプログラムが記録されている

ということでここではApple II に限ってだが、前記事の補足という意味も含めて接続やら簡単な使い方といったことをご紹介してみたい。なお今回手に入れたカセットテープの中身だが、片面には “Color Demosoft” 反対側には “Little Brick Out” というBASICで書かれたプログラムが記録されている…はずだ。

ここでは正真正銘30数年ぶりにカセットテープからApple II へプログラムをロードして走らせてみるが、時の流れは非情とでもいったら良いのか、当時あれほど日々繰り返し夢中になった手順が思い出せない(笑)。

そうした準備の前段階はハードウェアの用意と接続だ。今回はApple II Plusを引っ張り出してみたが、これにNTSC小型テレビ、そしてカセットテープレコーダー(モノラル)を準備した。

※今回使用したハードウェアはこの三種

さて、Apple II とテレビの接続とか電源がウンタラは当然のことなので省くが、カセット・レコーダーとの接続に関しては、Apple II 背面にはオーディオ入出力ジャックが用意されているので、その “IN” とカセットコーダー側のモニター(出力)端子をミニプラグ・ケーブルでつなぐ。

※Apple II 背面にはオーディオ入出力ジャックが用意されている

では実際にカセットテープに記録されているデータをApple II へ読み込むにはどうしたらよいのか…。この辺のことをあらためて認識するといかに現在のMacやらが使いやすいかが身にしみてわかる。

具体的な手順だが、Apple II Plusは使用環境における様々な初期状態があり得るもののここでは本体のみで電源投入と共にAppleSoft BASICが起動していることを前提にしよう。したがって起動後の初期画面を見ると “ ]” の形をしたプロンプトが表示し入力待ち状態になっているはずだ。

ここでカセットテープをレコーダーにセットすると共にApple II のキーボードから “LOAD” の文字を入力する。Apple II は標準では大文字しか使えないのでシフトキーうんぬんへの気遣いは不要だ。

※プロンプトの後に "LOAD" と入力

ただしこのカセットレコーダーからプログラムデータを読み込むにしてもコンピュータ側でレコーダーのプレイとかストップを制御できるわけではないことにお気づきだろうか。したがって “LOAD” と入力したまままずはレコーダーの再生ボタンを押してテープを走行させてからApple II の “RETURN” キーを押す。

これでレコーダーのテープ走行に準じてApple II 側にプログラムが正常に読み込まれると画面は改行され、再度プロンプトが表示しコマンド待ちとなる。そこでまだカセットテープが回っているならストップさせる…。

ただしその際、レコーダー側の出力ボリュームが適切でなかったり、テープ走行に異常があったりすれば読込はエラーになるが、そんなことは多々あるからして気落ちせずまた再度はじめからやり直すことになる。

こうして最初に “Color Demosoft” をLOADして走らせてみた。プログラムのスタートはプロンプトに続き “RUN” と入力し“RETURN” キーを押す。プログラムが起動し “APPLE DEMONSTRATION PROGRAMS” とタイトル表示のスタートアップ画面が表示されるが、無論テキストだけでイラストとか写真はない(笑)。

※ “APPLE DEMONSTRATION PROGRAMS” スタートアップ画面

ここには4つのメニューが用意されているが、3番の “KALEIDOSCOPE” を見てみたいのでキーボードの “3” を押して“RETURN” キーを押すと “KALEIDOSCOPE” すなわちカラーの万華鏡がスタートする。

※ “KALEIDOSCOPE” はまさしく万華鏡!

表示スピードやらのコントロールはできず、ただ見ているだけだ(笑)。それでも当時はApple II の魅力を最大限に示すデモであり、例えば1977年4月に開催された第1回ウエストコースト。コンピュータ・フェアー(WCCF)でAppleが初めてApple II をお披露目した際、大型モニターに映し出した “KALEIDOSCOPE” もこれと類似のものだったに違いない。

※ スタートアップ画面から “KALEIDOSCOPE” が表示し始める様子

もうひとつのプログラムは “Little Brick Out” だが、これは「ブロック崩し」ゲームとして一世を風靡したものだ。無論Apple II に読み込ませる手順は前記と同じだが、テープを裏返してレコーダーにセットし、まずは念のために巻き戻す。そして実行だ…。

こちらは無事読込ができて走らせてみるとスタートアップと簡単な解説の画面が表示されるがゲームを走らせれば何とも簡素なブロック崩しゲームの画面が現れる。ただしゲームを行うにはパドルといった類のコントローラーが必要だが、手近に見つからなかったので今回遊びは断念した(笑)。

※至極シンプルなブロック崩しゲームがスタートする

ということで読み込み時に数度エラーも出たが、入手したカセットテープのプログラムは基本的に破損や消滅しておらず使えることがわかった。

確かに一般音楽用カセットテープにコンピュータのプログラムを保存して使う…といった類のことはいまでは思いもよらないことかも知れないが、安価にそして手軽な外部記憶メディアとして当時は不動の地位を占めていたのだ。

しかしその後、パーソナルコンピュータの外部記憶メディアは5インチのフロッピーディスク、そして3.5インチのフロッピーディスクへと変わり、その後はより大容量を実現するためにMOドライブやら数種のメディアを体験しながらハードディスク利用あるいはUSBメモリなどの活用に進化してきた。そして現在ではクラウドへの保存も珍しいことではなくなっているが、果たして今後30年とか40年後に現在我々が当たり前に便利だと使っている外部記憶メディアは利用できる形に残っているのだろうか…。

そう考えるとこのカセットテープという正しくローテクな記憶媒体は俄然素晴らしく思えてくる。

ちなみに今回テストした1979年Apple Computer製のカセットテープはテープの長さは3分以内という短い物を使っている。単にコストということではなく単一のプログラムを記録するカセットテープは一般音楽用の30分とか60分のものだと使いづらいのだ。なぜなら巻き戻しや早送りにも時間がかかるし、30分のテープ片面に複数のプログラムを収録することは物理的に可能でもランダムアクセスができないから頭出しに苦労するわけで、秋葉原のマイコンショップなどでも3分といった音楽用カセットではあり得ない、コンピュータ専用のカセットテープを販売していたものだ。

当ブログで新しく連載を始めた「[小説]未来を垣間見たカリスマ ~ スティーブ・ジョブズ 第1部 ー 第7話 WCCF前夜」の中でWCCFで展示するデモ用ソフトを複製するためのカセットテープをクリス・エスピノサが買いに行くとき、ビル・フェルナンデスが「カセットテープは30分のにしてくれよ。いや、もしあったらもっと短いのを頼む。60分や90分はダメだぞ!使いづらいからな」と叫ぶのはそうした理由なのだ...。

では私自身、このカセットレコーダーをコンピュータの外部記憶装置としていつ頃まで使っていたのかを確認してみた。使い勝手はそれぞれ違うものの、ワンボードマイコンの富士通 L-Kit8は1977年末から1979年まで使ったがその間はずっとカセットだった。

1978年12月に購入したコモドール社のPET2001は本体にカセットテープレコーダーを装備していたから1980年秋口に専用のデュアル・フロッピーディスクシステムを購入するまでカセットを使った。

Apple II は1982年に手に入れたが、同年8月にDisk II を手に入れたから比較的早くフロッピーディスクを使い始めた方なのかも知れない。しかしソフトウェアはまだまだカセットテープで供給されたものがあったから、フロッピーとカセットはしばらくの間共用することになった。

ただし他機種では1983年に登場したハンドヘルドコンピュータ HC-20はマイクロカセットだったし1983年にビデオとコンピュータ映像をスーパーインポーズしたいと手にしたシャープのX1もカセット駆動だった。

ちなみに "カセット (cassette)" とは小さな容器・箱を意味し "小さな~" をつけると宝石箱などといった意味もあるという。いまではフロッピーディスクもそうだが、カセットテープのひとつふたつは価格的にも貴重とは思わないが、1980年代前後においてコンピュータの外部記憶メディアとしてのカセットテープ...特にゲームなどが書き込まれて販売されていたものたちは私らにとってそれこそ宝石箱に入れておきたいほど大切なものだったのである。