ラテ飼育格闘日記(382)

ラテと寝起きを共にして生活する毎日だが、大切な家族でありオトーサンたちにとっては娘同然な存在になっている。だからこそ、もう少しこうなって欲しいといった希望・要望も出てくるが、最近では諦めではなく、ラテはそうしたワンコであり、ありのままを受け入れるべきだという思いが強くなっている。

オトーサンにとってラテは初めての飼い犬だ。したがって散歩の途中で出会うワンコたちと比べて、なぜ我が娘は他のワンコたちともっとフレンドリーに接することができないのか…と残念に思うこともしばしばだ。

もしラテの欠点を探すとすればその一点だと考えている。オトーサンやオカーサンに対する態度はこれまでの積み重ねから生まれた信頼関係があり、総じて良い子に育ったといえる。無論これまでの7年間には心配で眠れぬ夜もあったし、甘噛みでオトーサンの両手は小傷が絶えないといったことも続いた。そしてまた張り切りすぎたのかオトーサンの左膝関節と左腕や手首を傷め、サポーターは欠かせなくなった。

※オトーサン考案の古い靴下にボールを入れた自家製オモチャを振り回して遊ぶラテ

ともかくもう少し行き交うワンコたちにフレンドリーに接することが出来ればラテ自身も楽しいだろうに…と思うのだが、こればかりは仕方がない。たまたま向こうからワンコが来るのを察知したラテはお座りして待つことがある。待つ姿勢を取るくらいだから仲良くするのかと思うし、相手の飼い主さんも「待っててくれたの?」とワンコを近づけるが、途端にラテは唸って吠え始めるのだから始末が悪い(笑)。

※幼犬時代はこんなにフレンドリー?だったのだが(笑)。コーギー犬のアポロちゃんと(2007年夏に撮影)

公園の向こうで小型犬同士が数匹仲良く遊んでいるこちら側で、ラテとオトーサンたちは離れて観ているしかない様はどう考えても面白くないが、ラテを近づければ確実に邪魔になるわけだし相手のワンコたちも機敏に察して吠え立ててくる。

そんな訳だから、広い公園の真ん中にぽつんと座り込んでいるラテを不憫に思って下さるのか、馴染みの飼い主さんがわざわざ近寄ってくれ「ラテちゃん、どうしたの?」と声をかけてくれる。

※朝の散歩で出会った飼い主さんに撮っていただいたラテファミリー(笑)

そんなラテを「ワンちゃんにとって飼い主さんが全てなんだから、他のことは大したことではないですよ。それがラテちゃんの性格なんだから」といいながらラテの頭を撫でてくれた。

確かに無い物ねだり…というか無理をいったところでラテの性格が変わるわけではないし、ラテが生きていく上で大きな支障となる訳でもないことは確かだ。オトーサンやオカーサンと仲良く楽しく、そして健康・安全に毎日を過ごすことが出来ればそれで十分なはずだが、ついオトーサンも欲が出てしまう。

ラテのあるべきすべてをそのまま受け入れることが大切なんだと思い返すオトーサンだが、確かにラテは個性豊かで面白いワンコであることは間違いない。

ラテはお喋りで自尊心が強く、臆病でかつ気に入らないときにはオトーサンが呼んでも見向きもしないところがある(笑)。しかし常にオトーサンたちの言動を注視していることは間違いなく、時に驚くほどこちらの意図を的確に判断する…。

そういえば先日「犬は人間の感情を理解、ハンガリーの研究者が科学的検証」というニュースが目に付いた。それによると、犬は人間にとって「最良の友」…それを裏付けるような、犬が人間の感情を理解している可能性を示す研究結果がハンガリーの科学者によって明らかにされたとあった。

※差し出したオヤツにも顔を背ける不機嫌なラテ(笑)

ワンコの飼い主の1人からすれば「なにを今更」と思うが、それが科学的に明らかにされようとしている点は確かに興味深い。

研究の内容だが、ハンガリー科学アカデミーの研究チームは、MRI装置内で動かないよう11匹の犬を訓練し、約200種類の音を聞かせ、脳の神経画像を撮影。そして同様の実験で撮影した人間の神経画像と比較した結果、泣き声などの感情的な音に対して犬が人間と同じように処理していることが分かったという。

エトゥベシュ・ロラーンド大学(ELTE)のアッティラ・アンディクス氏は、人間と非霊長類の脳の機能を比較した初の研究だとし、「犬と人間が似たような社会環境を共有していることは長い間知られていることだが、われわれの研究結果により、社会的な情報を処理する脳のメカニズムも似ていることが判明した」と語ったという。

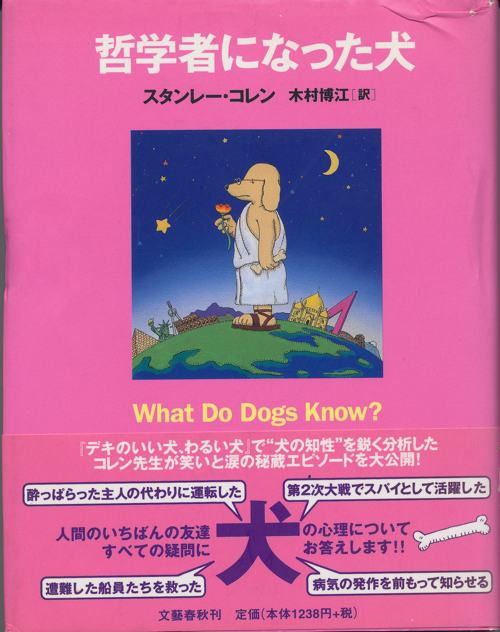

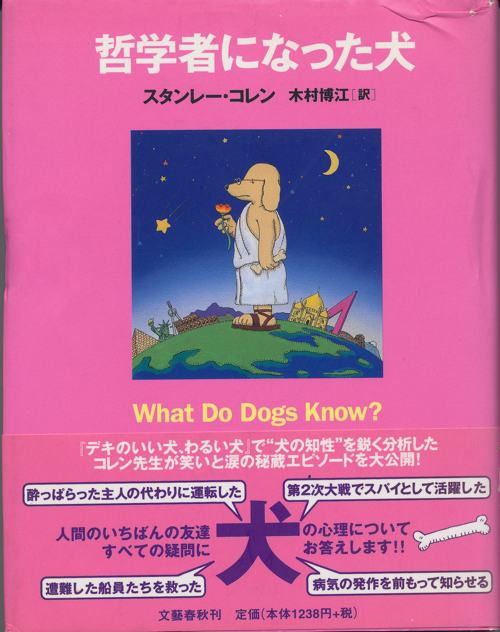

ただし繰り返すがどうにも今更の研究という気がしないでもない。スタンレー・コレン著「哲学者になった犬」(文藝春秋社1998年刊)によれば、すでに研究結果により犬の脳内の神経細胞は人間の脳の場合と同様な働きをすることが証明され、刺激に対する反応も似ているだけでなく、犬の脳の構造もまた人間の脳とだいたいが一致しているとある。

コレンはいう…。ワンコが時々「私にはさっぱりなにもわかりません」といった間抜けな顔をしてみせるのは、そうやれば人間が優越感を感じ、心を許すことを察しているからだと茶化している。

※スタンレー・コレン著「哲学者になった犬」(文藝春秋社刊)表紙

またアフリカの民話によれば、ワンコには言葉を話す能力があるがあえて喋らないようにしているのだという(笑)。それによればその昔、人間がワンコと取引し、神から火を盗み出してくれたら人間はワンコたちと永遠の友情を結ぶと約束したのだった。

ワンコは約束通り人間に火をもたらした。人間はワンコの能力の高さを知り、狩りに連れだしあれこれと使いをさせるようになった。しかしワンコはなにもせず火のそばで寝ていたかった…。その火はワンコがもたらしたものなのだから。

結局ワンコは人間からあちこちに使いに出されるのは、自分が賢くて言葉が喋れるからだと悟り、その日から、ワンコは二度と言葉を喋らなくなったという…。

要はワンコが人間の感情を十分理解し得るということだ。飼い主の言葉やその時々の感情を受け止めていると思うと頷けるし、愛おしさが増すに違いない。

もしかするとワンコたちは我々人間がワンコのことを知っていると思う以上に我々のことを知っているのかも知れない。

オトーサンにとってラテは初めての飼い犬だ。したがって散歩の途中で出会うワンコたちと比べて、なぜ我が娘は他のワンコたちともっとフレンドリーに接することができないのか…と残念に思うこともしばしばだ。

もしラテの欠点を探すとすればその一点だと考えている。オトーサンやオカーサンに対する態度はこれまでの積み重ねから生まれた信頼関係があり、総じて良い子に育ったといえる。無論これまでの7年間には心配で眠れぬ夜もあったし、甘噛みでオトーサンの両手は小傷が絶えないといったことも続いた。そしてまた張り切りすぎたのかオトーサンの左膝関節と左腕や手首を傷め、サポーターは欠かせなくなった。

※オトーサン考案の古い靴下にボールを入れた自家製オモチャを振り回して遊ぶラテ

ともかくもう少し行き交うワンコたちにフレンドリーに接することが出来ればラテ自身も楽しいだろうに…と思うのだが、こればかりは仕方がない。たまたま向こうからワンコが来るのを察知したラテはお座りして待つことがある。待つ姿勢を取るくらいだから仲良くするのかと思うし、相手の飼い主さんも「待っててくれたの?」とワンコを近づけるが、途端にラテは唸って吠え始めるのだから始末が悪い(笑)。

※幼犬時代はこんなにフレンドリー?だったのだが(笑)。コーギー犬のアポロちゃんと(2007年夏に撮影)

公園の向こうで小型犬同士が数匹仲良く遊んでいるこちら側で、ラテとオトーサンたちは離れて観ているしかない様はどう考えても面白くないが、ラテを近づければ確実に邪魔になるわけだし相手のワンコたちも機敏に察して吠え立ててくる。

そんな訳だから、広い公園の真ん中にぽつんと座り込んでいるラテを不憫に思って下さるのか、馴染みの飼い主さんがわざわざ近寄ってくれ「ラテちゃん、どうしたの?」と声をかけてくれる。

※朝の散歩で出会った飼い主さんに撮っていただいたラテファミリー(笑)

そんなラテを「ワンちゃんにとって飼い主さんが全てなんだから、他のことは大したことではないですよ。それがラテちゃんの性格なんだから」といいながらラテの頭を撫でてくれた。

確かに無い物ねだり…というか無理をいったところでラテの性格が変わるわけではないし、ラテが生きていく上で大きな支障となる訳でもないことは確かだ。オトーサンやオカーサンと仲良く楽しく、そして健康・安全に毎日を過ごすことが出来ればそれで十分なはずだが、ついオトーサンも欲が出てしまう。

ラテのあるべきすべてをそのまま受け入れることが大切なんだと思い返すオトーサンだが、確かにラテは個性豊かで面白いワンコであることは間違いない。

ラテはお喋りで自尊心が強く、臆病でかつ気に入らないときにはオトーサンが呼んでも見向きもしないところがある(笑)。しかし常にオトーサンたちの言動を注視していることは間違いなく、時に驚くほどこちらの意図を的確に判断する…。

そういえば先日「犬は人間の感情を理解、ハンガリーの研究者が科学的検証」というニュースが目に付いた。それによると、犬は人間にとって「最良の友」…それを裏付けるような、犬が人間の感情を理解している可能性を示す研究結果がハンガリーの科学者によって明らかにされたとあった。

※差し出したオヤツにも顔を背ける不機嫌なラテ(笑)

ワンコの飼い主の1人からすれば「なにを今更」と思うが、それが科学的に明らかにされようとしている点は確かに興味深い。

研究の内容だが、ハンガリー科学アカデミーの研究チームは、MRI装置内で動かないよう11匹の犬を訓練し、約200種類の音を聞かせ、脳の神経画像を撮影。そして同様の実験で撮影した人間の神経画像と比較した結果、泣き声などの感情的な音に対して犬が人間と同じように処理していることが分かったという。

エトゥベシュ・ロラーンド大学(ELTE)のアッティラ・アンディクス氏は、人間と非霊長類の脳の機能を比較した初の研究だとし、「犬と人間が似たような社会環境を共有していることは長い間知られていることだが、われわれの研究結果により、社会的な情報を処理する脳のメカニズムも似ていることが判明した」と語ったという。

ただし繰り返すがどうにも今更の研究という気がしないでもない。スタンレー・コレン著「哲学者になった犬」(文藝春秋社1998年刊)によれば、すでに研究結果により犬の脳内の神経細胞は人間の脳の場合と同様な働きをすることが証明され、刺激に対する反応も似ているだけでなく、犬の脳の構造もまた人間の脳とだいたいが一致しているとある。

コレンはいう…。ワンコが時々「私にはさっぱりなにもわかりません」といった間抜けな顔をしてみせるのは、そうやれば人間が優越感を感じ、心を許すことを察しているからだと茶化している。

※スタンレー・コレン著「哲学者になった犬」(文藝春秋社刊)表紙

またアフリカの民話によれば、ワンコには言葉を話す能力があるがあえて喋らないようにしているのだという(笑)。それによればその昔、人間がワンコと取引し、神から火を盗み出してくれたら人間はワンコたちと永遠の友情を結ぶと約束したのだった。

ワンコは約束通り人間に火をもたらした。人間はワンコの能力の高さを知り、狩りに連れだしあれこれと使いをさせるようになった。しかしワンコはなにもせず火のそばで寝ていたかった…。その火はワンコがもたらしたものなのだから。

結局ワンコは人間からあちこちに使いに出されるのは、自分が賢くて言葉が喋れるからだと悟り、その日から、ワンコは二度と言葉を喋らなくなったという…。

要はワンコが人間の感情を十分理解し得るということだ。飼い主の言葉やその時々の感情を受け止めていると思うと頷けるし、愛おしさが増すに違いない。

もしかするとワンコたちは我々人間がワンコのことを知っていると思う以上に我々のことを知っているのかも知れない。

- 関連記事