西垣通編者訳「思想としてのパソコン」に思う 〜 パソコンへの夢はかなったのか?

私たちは何の疑いもなくOSを含めアップル製のパソコンやWindowsマシンを使っている。ほとんどの方はそのことに疑問を持ったことはないかも知れないが、そのパソコンはかつて先達らが考察し夢見た近未来を実現しつつあるのだろうか。

iMacであれMacBookであれ、あるいはiPhoneやiPadであれ、それらはアップルというメーカーが設計製造した既製品である。だからこそ我々はデザインが大切だといったユーザー自身の趣味趣向を重ね合わせて評価することに慣れきっている。しかしそのパソコン…果たして我々が本当に望むマシンなのだろうか...。

こんなことを言い出すと「いまさら頭おかしい」と言われそうだが、進歩・進化が激しいコンピュータ世界にあって、いま私のあるいは貴方の手にあるパソコンはそのインフラも含めて理想的なものなのか…。便利になったとはいえ、疑うことすらなくお仕着せの製品をありがたく使っている事実は再認識すべきなのかも知れない。より素晴らしい未来を得るために…。

他の工業製品同様、我々は市販のパソコンをメーカーが「これが最高ですよ」と宣伝に努めた既製品をありがたく使っているわけだが、他の商品はともかくとしてもパソコンは果たして多くの天才や偉人たちが思い描いた理想どおり進化した製品なのだろうか。

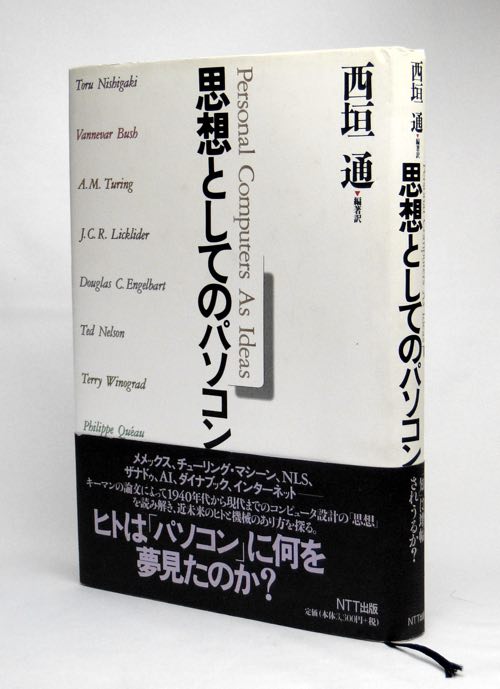

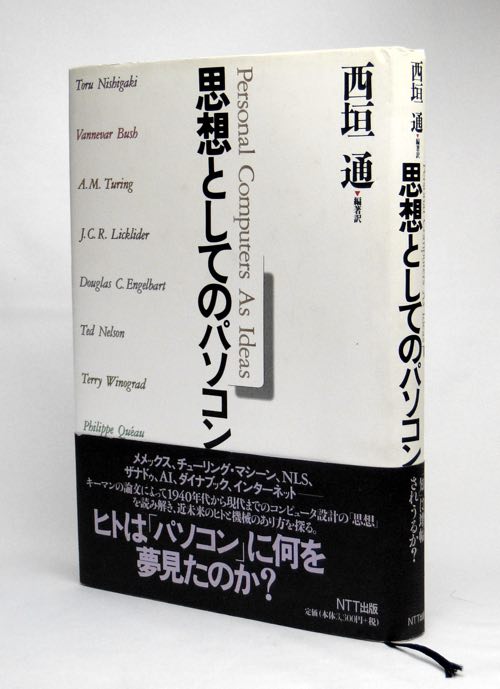

西垣通編者訳「思想としてのパソコン」(NTT出版/初版1997年5月20日刊)はそんな思いを駆り立てる著作である。

※西垣通 編者訳「思想としてのパソコン」NTT出版刊

本書の帯にあるテキストを紹介してみると...「メメックス、チューリング・マシーン、NIS、ザナドゥ、AI、ダイナブック、インターネット 〜 キーマンの論文によって1940年代から現代までのコンピュー設計の思想を読み解き、近未来のヒトと機械のあり方を探る。」とある通り、コンピューティングを考える上で避けては通れない歴史的巨人たちの論文集なのだ。

具体的に本書に和訳掲載されている論文を列記してみると...

1)As We May Think「われわれが思考するごとく」

ヴァネヴァー・ブッシュ

2)Computing Machinery And Intelligence「コンピュータと知能」

A・M・チューリング

3)Man-Computer Sysmbiosis「ヒトとコンピュータの共生」

J・C・R・リックライダー

4)A Conceptual Framework For The Augmentation Of Man's Intellect「ヒトの知能を補強増大させるための概念フレームワーク」

ダグラス・C・エンゲルバード

5)Interactive Systems And The Design Of Virtuality「インタラクティブ・システムとバーチャリティ設計」

テッド・ネルソン

6)A Language/Action Perspective On The Design Of Cooperative Work「協調活動の設計における言語/行為パースペクティブ」

テリー・ウィノグラード

7)Pitfalls Of The Cyberspace「サイバースペースの陥穽(かんせい)」

フィリップ・ケオー

文字通り錚々たる人たちだ。ちなみにヴァネヴァー・ブッシュは情報検索システム構想である「メメックス」の提唱者、A・M・チューリングはドイツのエニグマによる暗号を解読しチューリング・マシンやチューリング・テストにその名を残した。またJ・C・R・リックライダーは現代のコンピュータネットワークについてのコンセプトを作り上げたし、ダグラス・C・エンゲルバードは Augmentation Research Center (ARC) でマンマシン・インタフェースを研究しマウスを発明したことでも知られている。

テッド・ネルソンは「ハイパーテキスト」と「ハイパーメディア」という用語を生み出し1960年にザナドゥ計画を立ち上げる。テリー・ウィノグラードは人工知能の研究で著名だが後にその研究過程を経て人工知能の実現に批判的な立場を取るようになったという。そしてフィリップ・ケオーは「ヴァーチャル・リアリティ」論で知られている人物だ。

筆者の西垣氏曰く、「これらの先達にアラン・ケイとマーヴィン・ミンスキーを加えれば彼らの言説からいわば "パソコンをめぐる思想の貴重低音" とでも言えるものが聞こえてくるような気がする」と…。なおこの2人の著作については、すぐに入手ができ邦訳が刊行されているため、本書には含めていないということだ。

これらの人たちの名はコンピュータならびにその歴史を学ぼうとする人にとって避けては通れない名ではないだろうか。ただし概要はともかくこれらの論文を和訳で読める機会は残念ながら多くはなかったし、そもそも和訳した論文をこれだけ一堂に会した例はないだろう。そのことだけでも本書は大きな価値を持っているといえるし僭越ながら編著訳の西垣氏には頭が下がる思いだ。ただしそれぞれの論文は決して分かりやすくはないが、これらの偉人たちがまだパソコンそのものが登場する以前からどのように考え、未来を見つめ、現在まで大きな影響を与え続けてきたかは是非知っておくべきだと思う。

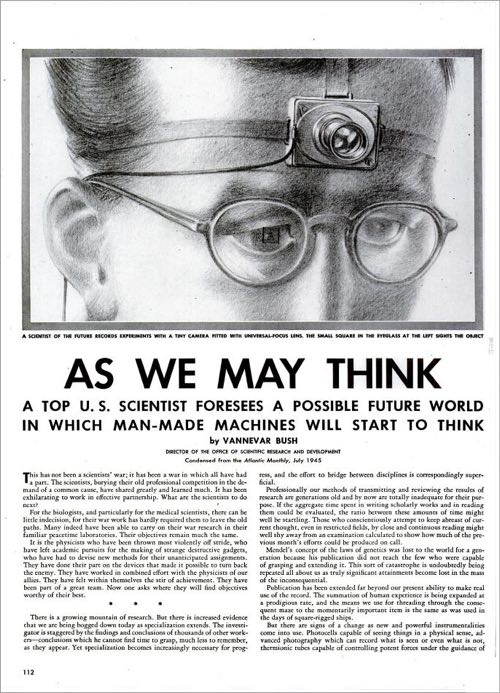

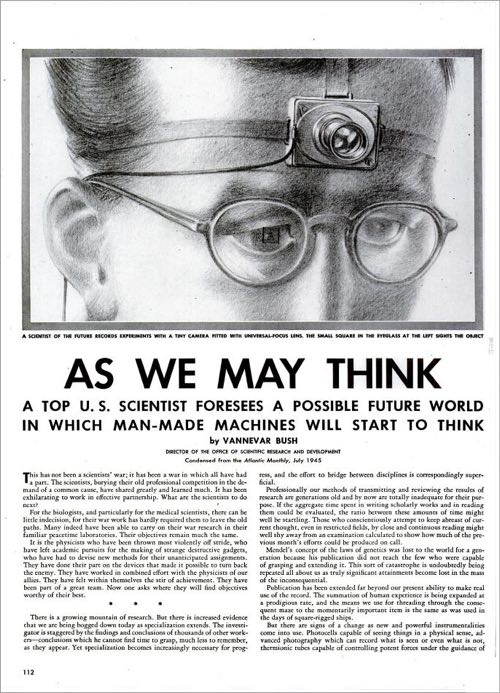

※Life誌に載ったヴァネヴァー・ブッシュ "As We May Think"の記事トップページ。本論文は元々1945年 学会誌のAtlantic Monthly誌に掲載されたが、より一般に拡散しようと Life誌に再掲載したもの。現在はクオリティが高いPDFによるテキストファイルも入手できる。また和訳は別途山形浩生氏訳のPDFも入手可能。

ちなみに前記の論文翻訳の冒頭に西垣氏が執筆した本書タイトルと同じ「思想としてのパソコン」が掲載されている。64ページにもなる本稿は各論者や論文の紹介の役割も含まれるものの、これらの論文のキーポイントを分かりやすく解説してくれる意味でも貴重な序章であり有用だ。

無論すべての論に100%同意するものではないし本書は18年前に刊行されたものであり、良し悪しはともかく現在の最先端テクノロジーから眺めればいささか時代を感じさせる内容でもある。例えば24ページに音声認識に関する記述があるが「...実際、音声認識とはパターン認識のなかでも困難な分野で、いまでもまだ満足な実用化には至っていない」といった説明がある。

これらはリック・ライダー自身が音声認識については楽観的な見通しを持たずにいたことを考慮した意見でもあるのだろうが、その音声認識もこの数年飛躍的な進歩を見せ、実用化の取り組みに至っていることはご承知の通りである。

振り返れば…いや立ち止まって足元を眺めれば、我々が日常何気なく使っているパソコンはビジネスツールというだけでなくネットワークに接続され、私たちの日常的な経済活動や生活指向あるいはコミュニケーションの方法や価値観にいたるまでをも支えていることに気づく。いわばライフラインであり、それだけにシステムの故障は勿論、犯罪の温床ともなれば取り返しの付かないトラブルの要因にもなる。

もともとパーソナルコンピュータはメインフレームといった体勢側の権力を打破しもっと自由で闊達な未来を作り得るマシンとして世に出た経緯があった。確かにその普及率は驚異的に広がり家庭にまで浸透したが、その活用は果たしてかつて先達たちが夢見て期待した道を歩んできたのだろうか。

手元にあるパソコンはダグラス・C・エンゲルバードが夢見たようにヒトの知能を補強増大することに貢献したのだろうか。いや、ほとんどのパソコンは家庭にあっても事務機の延長ではなかったか…。そもそもが十分に使いこなせたとは思われない。

本書はコンピュータに未来を託した巨人ともいうべき先達らの論文と共に、今一度コンピュータとは我々にとってどうあるべきかを問いただすよい機会のひとつになるのではないかと考える。より良い未来を形作るためにはテクノロジーの進歩・進化だけではどうにもならない…。これらの先達たちの業績を振り返るとき、いかにビジョンを描くことが重要かということがおぼろげにも理解できたように思えた。

すでに古書扱いになっている本書だが、もし手にとる機会があれば是非にも一読をお勧めしたい。

iMacであれMacBookであれ、あるいはiPhoneやiPadであれ、それらはアップルというメーカーが設計製造した既製品である。だからこそ我々はデザインが大切だといったユーザー自身の趣味趣向を重ね合わせて評価することに慣れきっている。しかしそのパソコン…果たして我々が本当に望むマシンなのだろうか...。

こんなことを言い出すと「いまさら頭おかしい」と言われそうだが、進歩・進化が激しいコンピュータ世界にあって、いま私のあるいは貴方の手にあるパソコンはそのインフラも含めて理想的なものなのか…。便利になったとはいえ、疑うことすらなくお仕着せの製品をありがたく使っている事実は再認識すべきなのかも知れない。より素晴らしい未来を得るために…。

他の工業製品同様、我々は市販のパソコンをメーカーが「これが最高ですよ」と宣伝に努めた既製品をありがたく使っているわけだが、他の商品はともかくとしてもパソコンは果たして多くの天才や偉人たちが思い描いた理想どおり進化した製品なのだろうか。

西垣通編者訳「思想としてのパソコン」(NTT出版/初版1997年5月20日刊)はそんな思いを駆り立てる著作である。

※西垣通 編者訳「思想としてのパソコン」NTT出版刊

本書の帯にあるテキストを紹介してみると...「メメックス、チューリング・マシーン、NIS、ザナドゥ、AI、ダイナブック、インターネット 〜 キーマンの論文によって1940年代から現代までのコンピュー設計の思想を読み解き、近未来のヒトと機械のあり方を探る。」とある通り、コンピューティングを考える上で避けては通れない歴史的巨人たちの論文集なのだ。

具体的に本書に和訳掲載されている論文を列記してみると...

1)As We May Think「われわれが思考するごとく」

ヴァネヴァー・ブッシュ

2)Computing Machinery And Intelligence「コンピュータと知能」

A・M・チューリング

3)Man-Computer Sysmbiosis「ヒトとコンピュータの共生」

J・C・R・リックライダー

4)A Conceptual Framework For The Augmentation Of Man's Intellect「ヒトの知能を補強増大させるための概念フレームワーク」

ダグラス・C・エンゲルバード

5)Interactive Systems And The Design Of Virtuality「インタラクティブ・システムとバーチャリティ設計」

テッド・ネルソン

6)A Language/Action Perspective On The Design Of Cooperative Work「協調活動の設計における言語/行為パースペクティブ」

テリー・ウィノグラード

7)Pitfalls Of The Cyberspace「サイバースペースの陥穽(かんせい)」

フィリップ・ケオー

文字通り錚々たる人たちだ。ちなみにヴァネヴァー・ブッシュは情報検索システム構想である「メメックス」の提唱者、A・M・チューリングはドイツのエニグマによる暗号を解読しチューリング・マシンやチューリング・テストにその名を残した。またJ・C・R・リックライダーは現代のコンピュータネットワークについてのコンセプトを作り上げたし、ダグラス・C・エンゲルバードは Augmentation Research Center (ARC) でマンマシン・インタフェースを研究しマウスを発明したことでも知られている。

テッド・ネルソンは「ハイパーテキスト」と「ハイパーメディア」という用語を生み出し1960年にザナドゥ計画を立ち上げる。テリー・ウィノグラードは人工知能の研究で著名だが後にその研究過程を経て人工知能の実現に批判的な立場を取るようになったという。そしてフィリップ・ケオーは「ヴァーチャル・リアリティ」論で知られている人物だ。

筆者の西垣氏曰く、「これらの先達にアラン・ケイとマーヴィン・ミンスキーを加えれば彼らの言説からいわば "パソコンをめぐる思想の貴重低音" とでも言えるものが聞こえてくるような気がする」と…。なおこの2人の著作については、すぐに入手ができ邦訳が刊行されているため、本書には含めていないということだ。

これらの人たちの名はコンピュータならびにその歴史を学ぼうとする人にとって避けては通れない名ではないだろうか。ただし概要はともかくこれらの論文を和訳で読める機会は残念ながら多くはなかったし、そもそも和訳した論文をこれだけ一堂に会した例はないだろう。そのことだけでも本書は大きな価値を持っているといえるし僭越ながら編著訳の西垣氏には頭が下がる思いだ。ただしそれぞれの論文は決して分かりやすくはないが、これらの偉人たちがまだパソコンそのものが登場する以前からどのように考え、未来を見つめ、現在まで大きな影響を与え続けてきたかは是非知っておくべきだと思う。

※Life誌に載ったヴァネヴァー・ブッシュ "As We May Think"の記事トップページ。本論文は元々1945年 学会誌のAtlantic Monthly誌に掲載されたが、より一般に拡散しようと Life誌に再掲載したもの。現在はクオリティが高いPDFによるテキストファイルも入手できる。また和訳は別途山形浩生氏訳のPDFも入手可能。

ちなみに前記の論文翻訳の冒頭に西垣氏が執筆した本書タイトルと同じ「思想としてのパソコン」が掲載されている。64ページにもなる本稿は各論者や論文の紹介の役割も含まれるものの、これらの論文のキーポイントを分かりやすく解説してくれる意味でも貴重な序章であり有用だ。

無論すべての論に100%同意するものではないし本書は18年前に刊行されたものであり、良し悪しはともかく現在の最先端テクノロジーから眺めればいささか時代を感じさせる内容でもある。例えば24ページに音声認識に関する記述があるが「...実際、音声認識とはパターン認識のなかでも困難な分野で、いまでもまだ満足な実用化には至っていない」といった説明がある。

これらはリック・ライダー自身が音声認識については楽観的な見通しを持たずにいたことを考慮した意見でもあるのだろうが、その音声認識もこの数年飛躍的な進歩を見せ、実用化の取り組みに至っていることはご承知の通りである。

振り返れば…いや立ち止まって足元を眺めれば、我々が日常何気なく使っているパソコンはビジネスツールというだけでなくネットワークに接続され、私たちの日常的な経済活動や生活指向あるいはコミュニケーションの方法や価値観にいたるまでをも支えていることに気づく。いわばライフラインであり、それだけにシステムの故障は勿論、犯罪の温床ともなれば取り返しの付かないトラブルの要因にもなる。

もともとパーソナルコンピュータはメインフレームといった体勢側の権力を打破しもっと自由で闊達な未来を作り得るマシンとして世に出た経緯があった。確かにその普及率は驚異的に広がり家庭にまで浸透したが、その活用は果たしてかつて先達たちが夢見て期待した道を歩んできたのだろうか。

手元にあるパソコンはダグラス・C・エンゲルバードが夢見たようにヒトの知能を補強増大することに貢献したのだろうか。いや、ほとんどのパソコンは家庭にあっても事務機の延長ではなかったか…。そもそもが十分に使いこなせたとは思われない。

本書はコンピュータに未来を託した巨人ともいうべき先達らの論文と共に、今一度コンピュータとは我々にとってどうあるべきかを問いただすよい機会のひとつになるのではないかと考える。より良い未来を形作るためにはテクノロジーの進歩・進化だけではどうにもならない…。これらの先達たちの業績を振り返るとき、いかにビジョンを描くことが重要かということがおぼろげにも理解できたように思えた。

すでに古書扱いになっている本書だが、もし手にとる機会があれば是非にも一読をお勧めしたい。

- 関連記事

-

- IIJ4U が IIJmioサービスへ統合に見る〜私的インターネット雑感 (2015/10/23)

- iPhoneは電話機として最良のデザインなのか?iPhoneの未来は?! (2015/10/21)

- ネコロ(NeCoRo)の秘密を訪ねて〜オムロン本社訪問記 (2015/10/20)

- 2003年発刊「マッキントッシュその赤裸々な真実!」に見るMacユーザーの葛藤物語 (2015/10/16)

- Altair8800 再び!〜 フロントパネル覚書 (2015/10/09)

- 西垣通編者訳「思想としてのパソコン」に思う 〜 パソコンへの夢はかなったのか? (2015/09/22)

- 意外と知られていない? カラーパネルの活用 (2015/09/04)

- iPhone 6 Plusの iSightカメラ交換プログラム顛末記 (2015/08/26)

- 窓用エアコン CORONA CW-A1615-WS 取付顛末記 (2015/08/24)

- MOメディアを最終整理 (2015/08/19)

- ジョブズ学入門講座「成功の秘密」【10】〜 死と向き合い続けた真剣さ (2015/08/14)