YONGNUO製 YN-160II 160球 LED ビデオライトの使用感

撮影の補助照明のひとつとして「YONGNUO製 YN-160II 160球」というLED ビデオライトを購入した。小型であること、バッテリーで使えること、そこそこ明るいこと、そしてできれば安価なこと...等々を条件に探した結果だ。これまでこの種のLED ビデオライトを手にした経験がないので少々不安だったが...。

以前知人がこの種のLEDライトを買ったと聞いたとき、その感想が思ったより明るくなくて使えないという話しだった。また随分と前だったが、不良品を掴まされた知人もいたからあまりイメージはよくなかったが反面ほとんど熱も持たずに安心して使えるという点で魅力もあった。

※YONGNUO製 YN-160II 160球 LED ビデオライトのパッケージ(上)と同梱品(下)

いろいろと評価も参考にして選んだのが「YONGNUO製 YN-160II 160球」のLEDビデオライトだ。輝度リモコン が付属していることと単3電池6本かソニー製などビデオカメラ用のバッテリー数種が使えるという。また照明部の4辺にリフレクターが付いているのも面白い。

※リフレクターを閉じたYN-160II 本体のフロントと背面。背面には単3形電池6本をセットした

さて届いたパッケージを開けると約160×116 X60mmの本体(バッテリーアダプター含)、リモコン(ボタン電池内蔵)、ハンドル、ホットシューリンケージ、 カラーフィルター(4種)、ベーススタンド、マイク端子用カールケーブル、不織布製ポーチ、ユーザーマニュアルが同梱されている。なおマニュアルには日本語表記はなく英語と中国語のみだ。そう…本体の重量はバッテリー別で720gである。

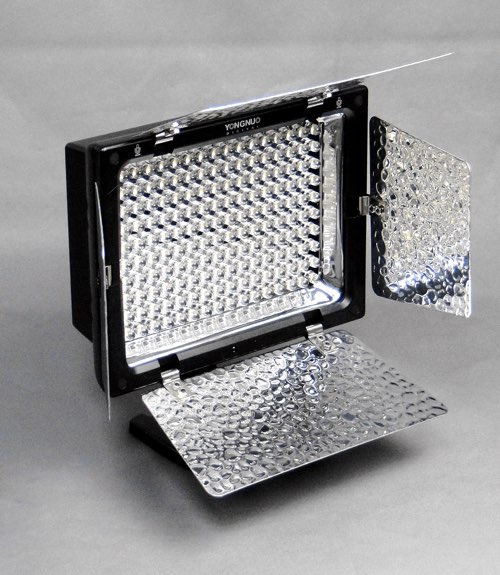

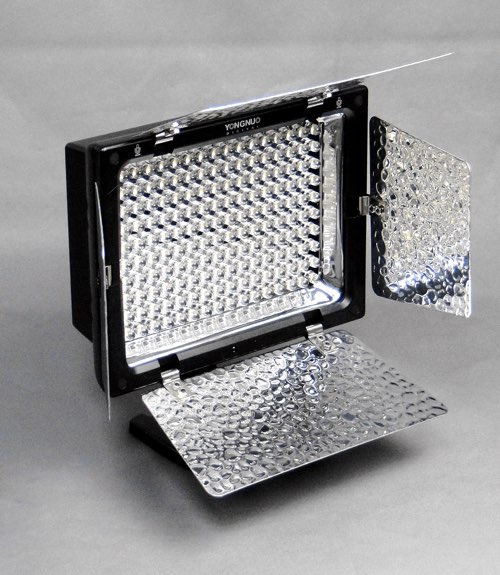

※YN-160II のリフレクターを開けた例

同梱品の確認後、早速単3形電池エネループ6本をセットして点灯させてみた。初期不良など不都合な点があるかどうかを確認する意味もある。

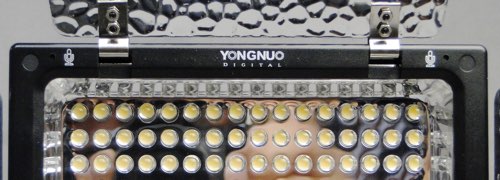

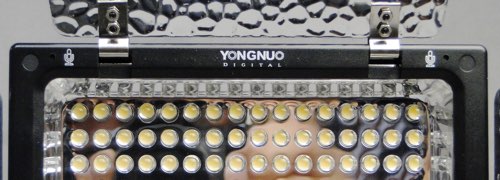

あらためてこの「YN-160II 160球 LED ビデオライト」を確認するとLED面には横16、縦10列の合計160個のLEDが整然と列んでいる。そしてこれが全部フルに点灯した明るさはマニュアルによると1280ルーメンだという。

※160個のLED

この1280ルーメンがどの程度の明るさなのかが問題だが、JLMA 一般社団法人日本照明工業会が公開している情報によればあくまで目安としながらも一般電球40形が485ルーメン、60形が810ルーメン以上となっている。したがって本来単純換算はできないものの1280ルーメンをあえて一般電球の明るさの単位のW(ワット)に換算するなら100形(ワット)の電球程度ということになるのか...。ただし実際はリフレクターを広げても光束はほぼ前面のみに向かうわけで一般電球の100Wよりは暗い感じだが...。

また色温度は5500Kとあるのでいわゆる昼白色だろう。

明るさは付属のリモコンや本体背面のボタンで15段階に調光できる。なおリモコンは本体の前面側でも背面側でも受光部があるのでどちらでも使えるので便利だ。またリモコンが付属しないモデルもあるようだが、照明のセッティングを動かさないためにもリモコンはあった方が絶対便利だ。さらに4辺に付属のリフレクターの開閉具合で明るさの範囲をも調整できる。

※付属のリモコン

この「YN-160II 160球 LED ビデオライト」では明るさ調節は電源をOFFにしても自動保存され、次回に電源ONすると同じ明るさで点灯する。これもまた様々な撮影シーンを考えればありがたい機能だ。

調光といえば本製品は自動調光機能まである。なにを基準に自動調光なのかが今のところ不明だが、背面のTESTボタンを長押しすると自動調光モードに入る。自動調光モード時には明るさを示す赤いLEDインジケータが一灯ずつ順番に点灯する。

※背面左にある "TEST" ボタンを長押しすると自動調光モードに入る

このモード時には例え一番暗い調光モードONにしても暗い場所では明るく、明るい場所では減光してくれる。

照明の対象の明るさが変化する...していくような環境下での撮影には重宝するだろうが、私にはまだ具体的な実用性と効果のイメージができないのでここでは機能があるということだけをご紹介しておく。なおこの自動調光モードを終了させるには「+」または「-」ボタンを押す。

※自動調光モード終了には「+」または「-」ボタンを押す。なお一番右のボタンは電源ボタン

さらに「Test」ボタンを1度押すことでバッテリー残量を知ることが出来る。5個の赤いLEDランプの点灯数がバッテリーの残量ということになる。

もうひとつ、付属のケーブルについての話しをしておこう。カールコードは「YN-160II 160球 LED ビデオライト」を一眼レフカメラのホットシューに付けて利用する際に便利だ。カメラ側のマイク入力端子と「YN-160II 160球 LED ビデオライト」背面のマイク端子を付属のカールコードで繋ぐことでマイク入力がカメラから「YN-160II 160球 LED ビデオライト」内蔵のコンデンサー型ステレオマイクに切り替わる...。

※フロントの上部フレーム左右にコンデンサー型ステレオマイクが内蔵されている

要はホットシューに「YN-160II 160球 LED ビデオライト」を付け、多くの場合にリフレクターを広げることでカメラ内蔵のマイクを塞いでしまう欠点をカバーするためと思われる。無論使用するカメラに外部マイク端子がなければ役に立たないが…。

リフレクターといえば、LED側フロントに向かって左サイドのリフレクター横にカラーフィルターの差し込み口がある。カラーフィルターはブルー、レッド、オレンジ、ホワイトの4色が同梱されているがその内の1枚を装着することができ、照明色を変えることができる。

※オレンジ色のカラーフィルターを装着

ということで数日あれこれとセットアップを含めてテスト利用してみたが、手持ちは勿論三脚や付属のスタンドに設置するなど多彩な使い方ができると共に小型で軽くバッテリー(エネループ)で使えるために電源コードを引き回す必要もなく環境を選ばない点が大きな長所に違いない。そして一般的な撮影用の照明と比べて熱もほとんど気にならないし安全性も高いと思われる。

※YN160II は一般の三脚などにも取り付け可能だ

後は耐久性だが、こればかりはしばらく使ってみなければ分からない。マニュアルによればLEDの消費電力は10W、耐久時間は50000時間とある。また本体を支えるプラスチック製の首部分などの耐久性には少々心配な点もあるが、全体に雑な作りはなく丁寧に扱えば十分な実用性を保てるように思われた。

しばらく使ってみて不都合がなければもうひとつ同じものを手に入れようと考えている。

以前知人がこの種のLEDライトを買ったと聞いたとき、その感想が思ったより明るくなくて使えないという話しだった。また随分と前だったが、不良品を掴まされた知人もいたからあまりイメージはよくなかったが反面ほとんど熱も持たずに安心して使えるという点で魅力もあった。

※YONGNUO製 YN-160II 160球 LED ビデオライトのパッケージ(上)と同梱品(下)

いろいろと評価も参考にして選んだのが「YONGNUO製 YN-160II 160球」のLEDビデオライトだ。輝度リモコン が付属していることと単3電池6本かソニー製などビデオカメラ用のバッテリー数種が使えるという。また照明部の4辺にリフレクターが付いているのも面白い。

※リフレクターを閉じたYN-160II 本体のフロントと背面。背面には単3形電池6本をセットした

さて届いたパッケージを開けると約160×116 X60mmの本体(バッテリーアダプター含)、リモコン(ボタン電池内蔵)、ハンドル、ホットシューリンケージ、 カラーフィルター(4種)、ベーススタンド、マイク端子用カールケーブル、不織布製ポーチ、ユーザーマニュアルが同梱されている。なおマニュアルには日本語表記はなく英語と中国語のみだ。そう…本体の重量はバッテリー別で720gである。

※YN-160II のリフレクターを開けた例

同梱品の確認後、早速単3形電池エネループ6本をセットして点灯させてみた。初期不良など不都合な点があるかどうかを確認する意味もある。

あらためてこの「YN-160II 160球 LED ビデオライト」を確認するとLED面には横16、縦10列の合計160個のLEDが整然と列んでいる。そしてこれが全部フルに点灯した明るさはマニュアルによると1280ルーメンだという。

※160個のLED

この1280ルーメンがどの程度の明るさなのかが問題だが、JLMA 一般社団法人日本照明工業会が公開している情報によればあくまで目安としながらも一般電球40形が485ルーメン、60形が810ルーメン以上となっている。したがって本来単純換算はできないものの1280ルーメンをあえて一般電球の明るさの単位のW(ワット)に換算するなら100形(ワット)の電球程度ということになるのか...。ただし実際はリフレクターを広げても光束はほぼ前面のみに向かうわけで一般電球の100Wよりは暗い感じだが...。

また色温度は5500Kとあるのでいわゆる昼白色だろう。

明るさは付属のリモコンや本体背面のボタンで15段階に調光できる。なおリモコンは本体の前面側でも背面側でも受光部があるのでどちらでも使えるので便利だ。またリモコンが付属しないモデルもあるようだが、照明のセッティングを動かさないためにもリモコンはあった方が絶対便利だ。さらに4辺に付属のリフレクターの開閉具合で明るさの範囲をも調整できる。

※付属のリモコン

この「YN-160II 160球 LED ビデオライト」では明るさ調節は電源をOFFにしても自動保存され、次回に電源ONすると同じ明るさで点灯する。これもまた様々な撮影シーンを考えればありがたい機能だ。

調光といえば本製品は自動調光機能まである。なにを基準に自動調光なのかが今のところ不明だが、背面のTESTボタンを長押しすると自動調光モードに入る。自動調光モード時には明るさを示す赤いLEDインジケータが一灯ずつ順番に点灯する。

※背面左にある "TEST" ボタンを長押しすると自動調光モードに入る

このモード時には例え一番暗い調光モードONにしても暗い場所では明るく、明るい場所では減光してくれる。

照明の対象の明るさが変化する...していくような環境下での撮影には重宝するだろうが、私にはまだ具体的な実用性と効果のイメージができないのでここでは機能があるということだけをご紹介しておく。なおこの自動調光モードを終了させるには「+」または「-」ボタンを押す。

※自動調光モード終了には「+」または「-」ボタンを押す。なお一番右のボタンは電源ボタン

さらに「Test」ボタンを1度押すことでバッテリー残量を知ることが出来る。5個の赤いLEDランプの点灯数がバッテリーの残量ということになる。

もうひとつ、付属のケーブルについての話しをしておこう。カールコードは「YN-160II 160球 LED ビデオライト」を一眼レフカメラのホットシューに付けて利用する際に便利だ。カメラ側のマイク入力端子と「YN-160II 160球 LED ビデオライト」背面のマイク端子を付属のカールコードで繋ぐことでマイク入力がカメラから「YN-160II 160球 LED ビデオライト」内蔵のコンデンサー型ステレオマイクに切り替わる...。

※フロントの上部フレーム左右にコンデンサー型ステレオマイクが内蔵されている

要はホットシューに「YN-160II 160球 LED ビデオライト」を付け、多くの場合にリフレクターを広げることでカメラ内蔵のマイクを塞いでしまう欠点をカバーするためと思われる。無論使用するカメラに外部マイク端子がなければ役に立たないが…。

リフレクターといえば、LED側フロントに向かって左サイドのリフレクター横にカラーフィルターの差し込み口がある。カラーフィルターはブルー、レッド、オレンジ、ホワイトの4色が同梱されているがその内の1枚を装着することができ、照明色を変えることができる。

※オレンジ色のカラーフィルターを装着

ということで数日あれこれとセットアップを含めてテスト利用してみたが、手持ちは勿論三脚や付属のスタンドに設置するなど多彩な使い方ができると共に小型で軽くバッテリー(エネループ)で使えるために電源コードを引き回す必要もなく環境を選ばない点が大きな長所に違いない。そして一般的な撮影用の照明と比べて熱もほとんど気にならないし安全性も高いと思われる。

※YN160II は一般の三脚などにも取り付け可能だ

後は耐久性だが、こればかりはしばらく使ってみなければ分からない。マニュアルによればLEDの消費電力は10W、耐久時間は50000時間とある。また本体を支えるプラスチック製の首部分などの耐久性には少々心配な点もあるが、全体に雑な作りはなく丁寧に扱えば十分な実用性を保てるように思われた。

しばらく使ってみて不都合がなければもうひとつ同じものを手に入れようと考えている。

- 関連記事

-

- Adobe Muse CC 雑感 (2016/02/15)

- 写真を絵画作品に仕上げるMac用アプリケーション「Topaz Impression」レポート (2016/02/10)

- Best-Fire ボトル キャップデザイン超音波式 USB加湿器レポート (2016/02/08)

- simplismのiPhone 6/6s Plus用、曲面形状ディスプレイ・プロテクター「FLEX 3D」を使う (2016/02/01)

- 当研究所に遠赤外線輻射式セラミックヒーター「サンラメラ」を設置 (2016/01/29)

- YONGNUO製 YN-160II 160球 LED ビデオライトの使用感 (2016/01/25)

- ポケットWi-Fiを「501HW」に変えたファーストインプレッション (2016/01/20)

- SwitchEasyの「CoverBuddy」for iPad PRO protect caseを手にして (2016/01/13)

- iPad Pro Wi-Fi 128GB - スペースグレイを手にして (2016/01/08)

- トリニティのiPad Pro用 Simplismフリップノートケース [TR-FNIPDP15]/グリーンを使う (2016/01/04)

- パナソニック・ウェアブルカメラ HX-A500の映像がボケる故障の顛末 (2015/12/25)