「大江戸鳥瞰図」で江戸を遊ぶ

本書「大江戸鳥瞰図」は江戸(文久二年・1862年)の町並みを高度6万6000メートル上空から眺めた地図だ。勿論実際にそんなものが残っているはずもなく、誰も見たことがないものだ。これはすべてが手書きで描き起こした前人未踏の鳥瞰図である。

本書は鳥瞰図絵師、立川博章氏が三点透視図法により神奈川中心部を29区に分けて描き起こしたもので、江戸東京博物館館長の竹内誠氏および横浜開港資料館副館長西川武臣氏がそれぞれ専門の立場で監修を行っている。

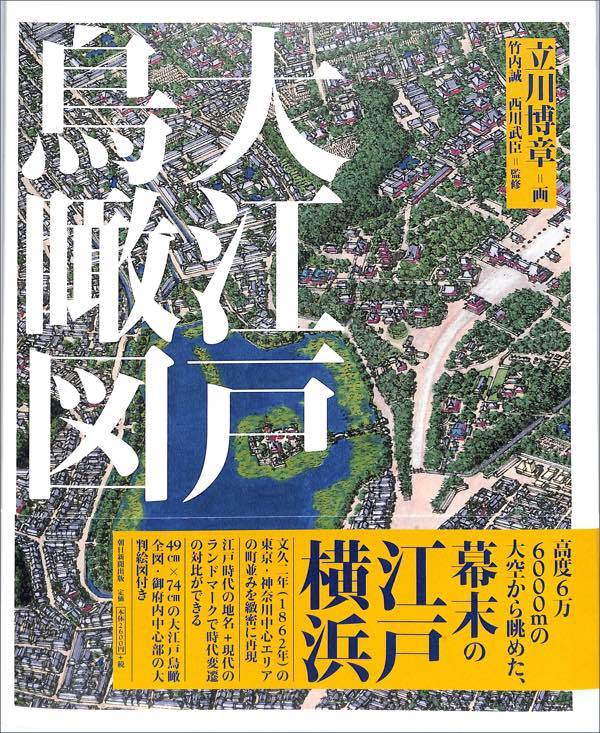

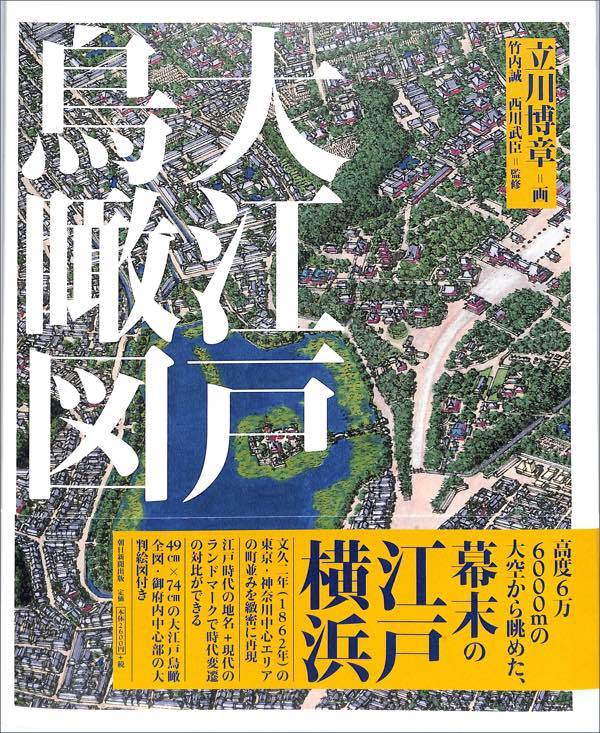

※立川博章画「大江戸鳥瞰図」朝日新聞出版刊の表紙

まず、なぜ江戸の地図などを手にしたのかということから説明しなければならない。

それは…年代は100年ほど違うものの、江戸を舞台にした時代小説を書こうと思い立ったからに他ならない。

私が作り出した主人公が活躍する本拠地は江戸小石川村の幕府薬園内に建てられた小石川養生所であるが、現在小石川植物園として知られている一体だから、分かりやすく言えば文京区白山三丁目あたりだ。

また尾張藩江戸藩邸の家老の娘をヒロインとして作り出したが、この藩邸のあった場所は現在防衛省のある場所であり市ヶ谷である。

さらに町火消し「い組」も登場するが、そこは日本橋室町に、そして主人公の音曲の師匠の住居は日本橋富沢町、さらに南町奉行所も登場するがここは現在有楽町朝日マリオンのある場所だった。

という具合に江戸の町と現在の位置を確認し、大まかな歩くルートなどを決めるためには是非とも江戸時代の古地図がいる。

幸い現在の地図と切絵図を比較できる地図も販売されているが、当然のことながら二次元平面でしかなく町並みや名所の感じは浮世絵などを参考にするしかない。

その点、本書「大江戸鳥瞰図」はちょうど江戸の町を航空写真で見ているような感じで捉えることが出来、切絵図では伝わってこないリアルな町並みを感じる事が出来る。そして次ページには鳥瞰図にオーバーラップさせた現在のランドマークと解説が載っている地図もあり、位置関係を比較することも出来る。ただし人物は書き込まれていない。

とはいえ書籍の限界か、特定の場所をと思えばいかにも図のスケールが小さいのが残念だ。せめて拡大縮小ができる画像データをデジタルで提供してもらいたいと思うのは私だけではないと思うのだが…。

また色調を意図的に統一されているようだし、当時の江戸は現在のように建物や構築物にしても高いものがほとんどない。したがって「大江戸鳥瞰図」の縮尺で見ると建物、畑、森林そして川といった単調なイメージに見えるが、これが江戸の町だったということなのだろう。

なお、巻末に「御府内中心部」と「大江戸鳥瞰全図」が裏表に印刷されたものが折りたたんで付属している。

ちなみにあらためて「大江戸鳥瞰図」をはじめいくつかの江戸地図を眺めると武家の町だったのだと認識をあらためざるを得ない。例えば享保年間あたりだと武家屋敷が占める面積は全体の70%弱、寺社地が15%強、町人たちが済む面積はたったの12%強程度だったという。

ともあれ「大江戸鳥瞰図」は立川博章氏の偉業のおかげで私にとって江戸を "感じられる" よい資料のひとつとなっている。

本書は鳥瞰図絵師、立川博章氏が三点透視図法により神奈川中心部を29区に分けて描き起こしたもので、江戸東京博物館館長の竹内誠氏および横浜開港資料館副館長西川武臣氏がそれぞれ専門の立場で監修を行っている。

※立川博章画「大江戸鳥瞰図」朝日新聞出版刊の表紙

まず、なぜ江戸の地図などを手にしたのかということから説明しなければならない。

それは…年代は100年ほど違うものの、江戸を舞台にした時代小説を書こうと思い立ったからに他ならない。

私が作り出した主人公が活躍する本拠地は江戸小石川村の幕府薬園内に建てられた小石川養生所であるが、現在小石川植物園として知られている一体だから、分かりやすく言えば文京区白山三丁目あたりだ。

また尾張藩江戸藩邸の家老の娘をヒロインとして作り出したが、この藩邸のあった場所は現在防衛省のある場所であり市ヶ谷である。

さらに町火消し「い組」も登場するが、そこは日本橋室町に、そして主人公の音曲の師匠の住居は日本橋富沢町、さらに南町奉行所も登場するがここは現在有楽町朝日マリオンのある場所だった。

という具合に江戸の町と現在の位置を確認し、大まかな歩くルートなどを決めるためには是非とも江戸時代の古地図がいる。

幸い現在の地図と切絵図を比較できる地図も販売されているが、当然のことながら二次元平面でしかなく町並みや名所の感じは浮世絵などを参考にするしかない。

その点、本書「大江戸鳥瞰図」はちょうど江戸の町を航空写真で見ているような感じで捉えることが出来、切絵図では伝わってこないリアルな町並みを感じる事が出来る。そして次ページには鳥瞰図にオーバーラップさせた現在のランドマークと解説が載っている地図もあり、位置関係を比較することも出来る。ただし人物は書き込まれていない。

とはいえ書籍の限界か、特定の場所をと思えばいかにも図のスケールが小さいのが残念だ。せめて拡大縮小ができる画像データをデジタルで提供してもらいたいと思うのは私だけではないと思うのだが…。

また色調を意図的に統一されているようだし、当時の江戸は現在のように建物や構築物にしても高いものがほとんどない。したがって「大江戸鳥瞰図」の縮尺で見ると建物、畑、森林そして川といった単調なイメージに見えるが、これが江戸の町だったということなのだろう。

なお、巻末に「御府内中心部」と「大江戸鳥瞰全図」が裏表に印刷されたものが折りたたんで付属している。

ちなみにあらためて「大江戸鳥瞰図」をはじめいくつかの江戸地図を眺めると武家の町だったのだと認識をあらためざるを得ない。例えば享保年間あたりだと武家屋敷が占める面積は全体の70%弱、寺社地が15%強、町人たちが済む面積はたったの12%強程度だったという。

ともあれ「大江戸鳥瞰図」は立川博章氏の偉業のおかげで私にとって江戸を "感じられる" よい資料のひとつとなっている。

- 関連記事

-

- 今年もウクレレの季節到来 (2017/06/23)

- 白内障術後、はじめて眼鏡を新調 (2017/06/14)

- 菊池ひと美著「江戸衣裳図鑑」を楽しむ (2017/06/09)

- 時代小説「首巻き春貞 小石川養生所始末」を自身の誕生日に公開 (2017/06/03)

- 43年前、京都ひとり旅の思い出 (2017/05/26)

- 「大江戸鳥瞰図」で江戸を遊ぶ (2017/05/10)

- 「聾瞽指歸」をご存じですか? (2017/04/12)

- 「世界の美女100人」と我がイライザ (2017/04/07)

- 「本屋の香りスプレー」で思い出す人生の岐路と運命 (2017/03/31)

- CD「美空ひばり・トリビュート」を久々に聴く (2017/02/27)

- 白内障手術の顛末〜術後編 (2016/12/05)