マニュアル考〜Lisa とLisa 2の “Owner’s Guide” を比較してみた

製品に不可欠なマニュアルというものの出来具合もその企業体質や考え方、そして製品に対するコンセプトのようなものが現れると考えて良いだろう。特にAppleのような良い意味でマニュアルやパッケージにまで拘る企業の場合はなおさらである。そうした意味では昨今のPDFによるデジタルマニュアルは利便性うんぬん以前にまったく無味である。

当研究所にはこれまで多くの製品を手にしたひとつの証としてオールド製品のマニュアルが残っているものがある。特にAppleの黎明期というか1990年代以前のものは当時のAppleの意気込みや体質を垣間見ることができるような気がしてなかなか面白い。また参考資料として後日マニュアルだけ手に入れたというものもある。

今回は手元にあるそれらいくつかのマニュアルのうち、現在ほとんどお目にかかることのなくなったLisaとLisa 2の “Owner’s Guide” を眺めながら当時のAppleを垣間見てみようと思う。

まずパソコン本体のマニュアルが私の手元に現存しかつ比較して面白いと思うのはApple IIe、Macintosh 128K、Lisa、Lisa 2、Macintosh PlusそしてMacintosh Portableあたりまでだろうか...。

Appleのマニュアルは初期Apple IIに付属した通称“レッドブック”からなかなか評判がよかったらしい。これはApple IIの開発者でAppleの共同創立者だったスティーブ・ウォズニアック自身が手書きした物をApple社長のマイク・スコットらがリタイプしたものだという。

Apple IIシリーズ製品として私の手元に残っているのはApple IIe のマニュアルだが、このApple IIeはLisaと一緒の1983年にリリースされたものだ。

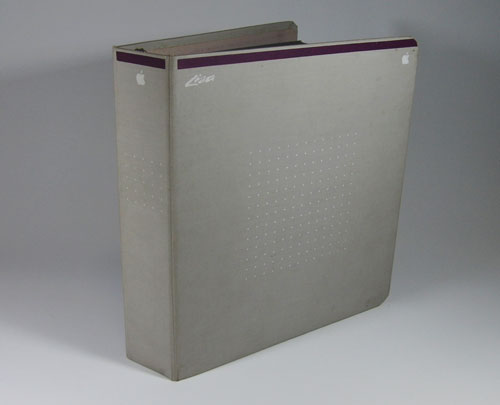

さてそのLisaのマニュアルすなわち “Owner’s Guide”だが、これまでのApple一連のマニュアルたちとは異質なものであり、ひと言でいうならアップルらしくない。

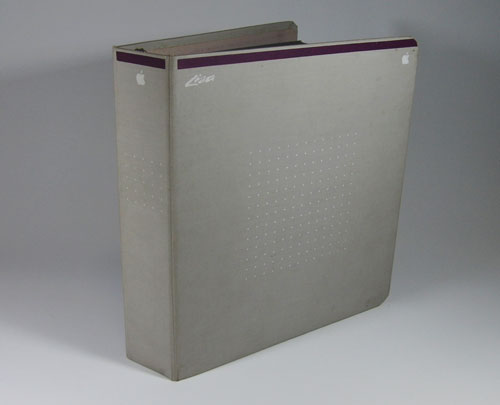

それは大ぶりの堅い3穴バインダーに綴じられているもので、パープル系のカラーを使った高級感を感じさせるものだ...。

※1983年に登場したLisaの “Owner’s Guide”

無論Lisaはパーソナルコンピュータとはいえ価格も10,000ドルに近い、いわゆるApple IIなどとは一線を期した製品でビジネス向け...エグゼクティブ向けと考えられたからこそのデザインに違いない。そしてこのLisaプロジェクトはスティーブ・ジョブズを外して進捗していたから、その仕様やデザインうんぬんにはまったくジョブズは口を出すことができなかったと思われる。なにしろLisaプロジェクトの責任者になったジョン・カウチからは「今後はLisaにちょっかいを出さないように」と釘までさされたという...。

そうした当時の状況を考えながらこの “Owner’s Guide”を後述するようにLisa 2のものと比較するとなかなか面白い。

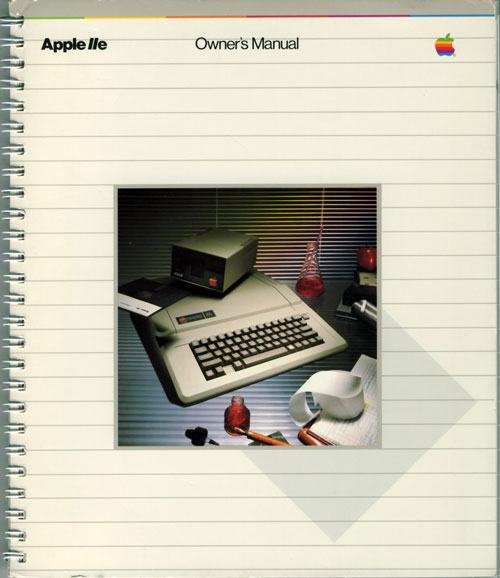

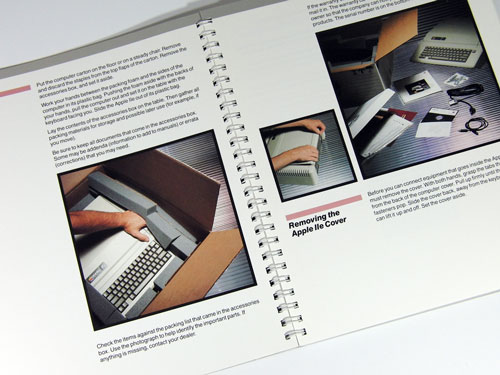

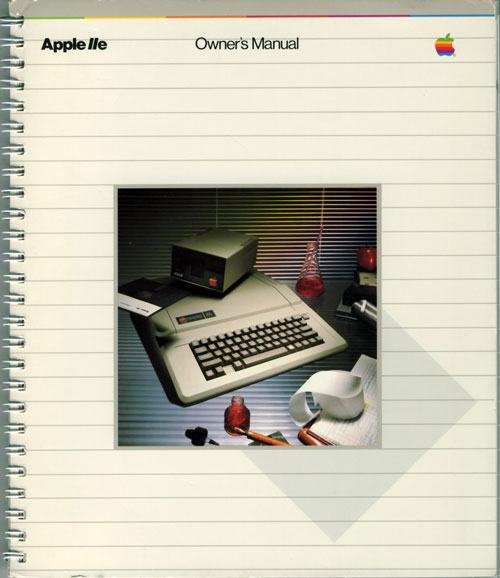

ところで同時に発表されたApple IIeのマニュアルだが、その仕様はその後長い間続くリングで綴じた形式で表紙はもちろんすべての写真はカラーで構成されているという今思えば大変贅沢な作りである。

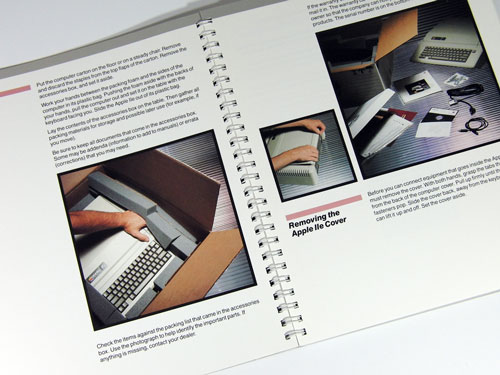

※Apple IIeのマニュアル(英語版)表紙(上)とそのカラー写真一例(下)

勿論1983年といえば、その4月にジョン・スカリーが社長兼CEOの座に就いた年だし、スティーブ・ジョブズも健在だった。したがって稼ぎ頭のApple IIの新機種であるApple IIeのマニュアルに対してもジョブズの拘りはともかく予算面は行き届いていたに違いない。

一方Lisaの販売はスタートからふるわなかったが、この頃スカリーとジョブズの仲は最高で “ダイナミック・デュオ” などとよばれ、スカリー自身「Appleのリーダーはただ1人...スティーブと私です」と述べていたほどで、会社もまだまだ余裕があった時代だった。

このApple IIeのマニュアルはその余裕を的確に表している。

話を続けよう。

ご存じのように1984年1月24日にはMacintoshが発表され、同時にLisa改訂版のLisa 2も発表された。

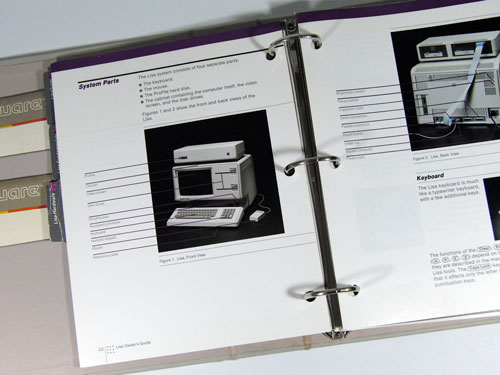

Macintosh (128K)のマニュアルはApple IIeのものと同じくリング綴じだが、以前ご紹介したように表紙にピカソ風デザインが施されているだけでなく各章ごとに的確で魅力的なカラー写真が使われている素敵なマニュアルである。なにか「マニュアルとはこう作るべき」といった感のあるひとつの作品のようだ。それに対して同時に発表されたLisa 2の “Owner’s Guide”はLisaのものと比べると意外なほど細部をも含めて違いがある。無論これは私の手元にある現物を比較したものであり、もし他のバージョンなどがあった場合は話しが別だ..。

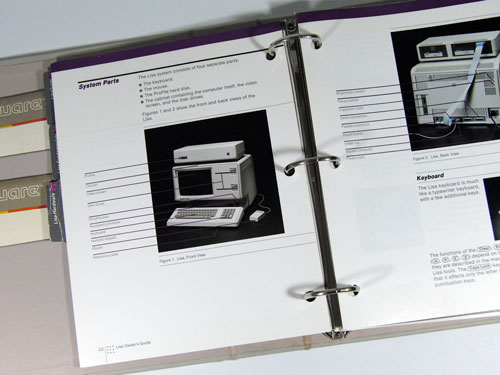

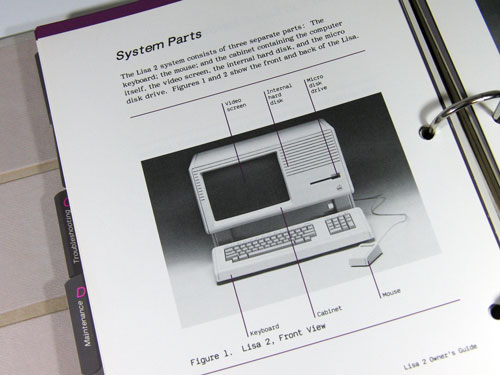

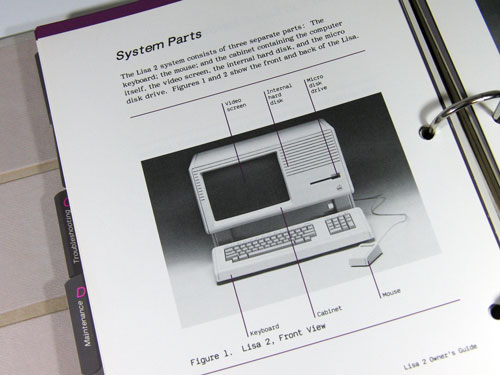

まず興味深いのは、最初のLisa (Lisa 1)のマニュアルにはカラー写真が豊富に使われているが、Lisa 2のマニュアルの写真はすべてモノクロになっていることだ。その理由は明白であり、Lisaセールスの躓きを是正すべくアプリケーションを別売とした上でフロッピードライブをMacと同様ソニー製の3.5インチのものに変え、メモリをオリジナルLisaの半分にし、それらによって基本モデルの価格は3,495ドルに下げた...。したがってというべきか、マニュアルに金をかける余地などどこにもなかったに違いない。

※Lisa(Lisa 1)の “Owner’s Guide”はカラー写真が使われているがパッと見はカラーの恩恵は分からない(上)。対してLisa 2の “Owner’s Guide”はすべてがモノクロ写真になっている(下)

逆にいうならLisa 1のマニュアルに使われているカラー写真はユーザーとしてそれはそれで歓迎すべきものだが正直あまり意味を為していない。なぜならLisa本体の写真のほとんどは暗いバックドロップの前で撮影されていることでもあり、特にモニターの電源が入っていない写真はほとんどモノトーンなのだ。確かによく見ればアップルロゴの部分で「ああ...これはカラー写真だ」と分かる程度なのだから勿体ないというかコストをかけた効果が出ていない。ただし高価なパーソナルコンピュータに付属のマニュアルだからと当時のAppleは考えたに違いない...。

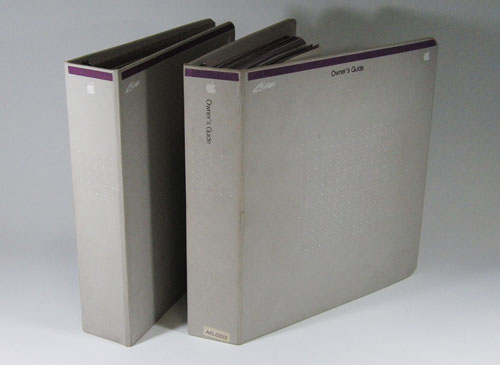

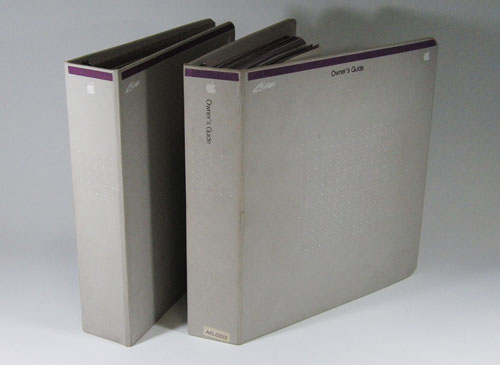

ともかくうがった見方をするならLisa本体が売れなかったということはこの3穴バインダーも随分と在庫が余ったのか...。だからLisa 2のマニュアルも同じバインダーを使ったものになったのかも知れないが反面3穴バインダー式のために中身を取り替えれば使えるわけで、無駄にはならなかったのは幸いだった...?

※Lisa1の “Owner’s Guide”(左)とLisa 2(右)の “Owner’s Guide”比較

ただしバインダーは確かに同一形状のものだがLisa 2にはそれなりに改良の跡も伺える。

例えばLisa 1のそれはバインダーの表紙カバーや背にはアップルとLisaのロゴしかプリントされていないが、Lisa 2には “Owner’s Guide”という文字が印刷されている。

また当然と言えば当然だが中身の構成順序にも変更がなされているし、マニュアルを活用する場合に消耗が激しいと判断したのだろうか、Lisa 2の各章ガイドページのインデックス(タブ)部分には透明のフィルムを貼り補強がなされている。

余談ながら、もしスティーブ・ジョブズがLisa開発のプロジェクトリーダーだったら、どんなマニュアルを作ったかを想像するのは楽しい(笑)。

その“Lisa”という開発コード名をそのまま製品名にした点はともかくもロゴのデザインは誰が考えたのかは調べていないが、個人的にはまったくデキが悪いと思っている。その筆記体のようなロゴはどう見ても6色のアップルロゴならびにLisa本体に似合っていないのではないだろうか...。だからだろうか、Lisa 2からはそのロゴはなくなり、大きめの6色アップルロゴがフロッピードライブの右下に埋め込まれる形に変更されている。

ちなみに1986年に登場したMacintosh Plusのマニュアルは128Kとは違い表紙には変哲もないMacintosh Plusその写真を使っている。しかしマニュアルの中身にはカラー写真も豊富で当時の他社マニュアルと比較すれば見て読んで楽しいと思わせるには十分だった。ただし先のMacintosh 128Kと比較するとカルチャーとか遊び心は影を潜め、ビジネスを意識した写真が目立つ。

1989年のMacintosh Portableともなるとアップルらしい拘りというより、まともで一般ウケするマニュアルとなってしまった感がある。なにしろこのMacintosh Portableも当時としては高価な代物だったが、ジョブズ不在の影響は否めない。確かに「Owner’s Guide」および「Handbook」ともによく出来てはいるもののどこかAppleのマニュアルとしては物足りなさを感じるのは私だけだろうか...。

まあまあ勝手なことを述べてきたが、かつて幾多のマニュアルを書いた1人としてはマニュアルを作ることは一般ユーザーが考える以上に大変な仕事だということを申し上げておきたい。

例えば新製品のマニュアル作りは文字通りそのすべてを知っておく必要がある。仕様は勿論、機能の持つひとつひとつの使い方とその意味するところをユーザーに伝えるには当人が熟知していないと本当に分かりやすく魅力的なマニュアルは書けないわけだ。しかし一般的には製品がフィックスしなければマニュアルも書けないケースがほとんどだし、いざ製品が出来上がる頃には出荷の予定に追いまくられることになる。

そんなタイトなスケジュールの中でマニュアルを書く人は新製品を熟知しなければならないとなればその大変さは理解していただけるものと思う。

だから理想は前記した最初期Apple IIのレッドブックのように隅から隅まで熟知している開発者自身であるスティーブ・ウォズニアック本人が書くというのが理想なのだ。とはいえ現実はなかなかそうもいかないから、マニュアルの多くは理想からはほど遠いものになりがちなのである。

それだけに一連のApple製品のマニュアルのデキの良さ、レベルの高さは目立つのである。

当研究所にはこれまで多くの製品を手にしたひとつの証としてオールド製品のマニュアルが残っているものがある。特にAppleの黎明期というか1990年代以前のものは当時のAppleの意気込みや体質を垣間見ることができるような気がしてなかなか面白い。また参考資料として後日マニュアルだけ手に入れたというものもある。

今回は手元にあるそれらいくつかのマニュアルのうち、現在ほとんどお目にかかることのなくなったLisaとLisa 2の “Owner’s Guide” を眺めながら当時のAppleを垣間見てみようと思う。

まずパソコン本体のマニュアルが私の手元に現存しかつ比較して面白いと思うのはApple IIe、Macintosh 128K、Lisa、Lisa 2、Macintosh PlusそしてMacintosh Portableあたりまでだろうか...。

Appleのマニュアルは初期Apple IIに付属した通称“レッドブック”からなかなか評判がよかったらしい。これはApple IIの開発者でAppleの共同創立者だったスティーブ・ウォズニアック自身が手書きした物をApple社長のマイク・スコットらがリタイプしたものだという。

Apple IIシリーズ製品として私の手元に残っているのはApple IIe のマニュアルだが、このApple IIeはLisaと一緒の1983年にリリースされたものだ。

さてそのLisaのマニュアルすなわち “Owner’s Guide”だが、これまでのApple一連のマニュアルたちとは異質なものであり、ひと言でいうならアップルらしくない。

それは大ぶりの堅い3穴バインダーに綴じられているもので、パープル系のカラーを使った高級感を感じさせるものだ...。

※1983年に登場したLisaの “Owner’s Guide”

無論Lisaはパーソナルコンピュータとはいえ価格も10,000ドルに近い、いわゆるApple IIなどとは一線を期した製品でビジネス向け...エグゼクティブ向けと考えられたからこそのデザインに違いない。そしてこのLisaプロジェクトはスティーブ・ジョブズを外して進捗していたから、その仕様やデザインうんぬんにはまったくジョブズは口を出すことができなかったと思われる。なにしろLisaプロジェクトの責任者になったジョン・カウチからは「今後はLisaにちょっかいを出さないように」と釘までさされたという...。

そうした当時の状況を考えながらこの “Owner’s Guide”を後述するようにLisa 2のものと比較するとなかなか面白い。

ところで同時に発表されたApple IIeのマニュアルだが、その仕様はその後長い間続くリングで綴じた形式で表紙はもちろんすべての写真はカラーで構成されているという今思えば大変贅沢な作りである。

※Apple IIeのマニュアル(英語版)表紙(上)とそのカラー写真一例(下)

勿論1983年といえば、その4月にジョン・スカリーが社長兼CEOの座に就いた年だし、スティーブ・ジョブズも健在だった。したがって稼ぎ頭のApple IIの新機種であるApple IIeのマニュアルに対してもジョブズの拘りはともかく予算面は行き届いていたに違いない。

一方Lisaの販売はスタートからふるわなかったが、この頃スカリーとジョブズの仲は最高で “ダイナミック・デュオ” などとよばれ、スカリー自身「Appleのリーダーはただ1人...スティーブと私です」と述べていたほどで、会社もまだまだ余裕があった時代だった。

このApple IIeのマニュアルはその余裕を的確に表している。

話を続けよう。

ご存じのように1984年1月24日にはMacintoshが発表され、同時にLisa改訂版のLisa 2も発表された。

Macintosh (128K)のマニュアルはApple IIeのものと同じくリング綴じだが、以前ご紹介したように表紙にピカソ風デザインが施されているだけでなく各章ごとに的確で魅力的なカラー写真が使われている素敵なマニュアルである。なにか「マニュアルとはこう作るべき」といった感のあるひとつの作品のようだ。それに対して同時に発表されたLisa 2の “Owner’s Guide”はLisaのものと比べると意外なほど細部をも含めて違いがある。無論これは私の手元にある現物を比較したものであり、もし他のバージョンなどがあった場合は話しが別だ..。

まず興味深いのは、最初のLisa (Lisa 1)のマニュアルにはカラー写真が豊富に使われているが、Lisa 2のマニュアルの写真はすべてモノクロになっていることだ。その理由は明白であり、Lisaセールスの躓きを是正すべくアプリケーションを別売とした上でフロッピードライブをMacと同様ソニー製の3.5インチのものに変え、メモリをオリジナルLisaの半分にし、それらによって基本モデルの価格は3,495ドルに下げた...。したがってというべきか、マニュアルに金をかける余地などどこにもなかったに違いない。

※Lisa(Lisa 1)の “Owner’s Guide”はカラー写真が使われているがパッと見はカラーの恩恵は分からない(上)。対してLisa 2の “Owner’s Guide”はすべてがモノクロ写真になっている(下)

逆にいうならLisa 1のマニュアルに使われているカラー写真はユーザーとしてそれはそれで歓迎すべきものだが正直あまり意味を為していない。なぜならLisa本体の写真のほとんどは暗いバックドロップの前で撮影されていることでもあり、特にモニターの電源が入っていない写真はほとんどモノトーンなのだ。確かによく見ればアップルロゴの部分で「ああ...これはカラー写真だ」と分かる程度なのだから勿体ないというかコストをかけた効果が出ていない。ただし高価なパーソナルコンピュータに付属のマニュアルだからと当時のAppleは考えたに違いない...。

ともかくうがった見方をするならLisa本体が売れなかったということはこの3穴バインダーも随分と在庫が余ったのか...。だからLisa 2のマニュアルも同じバインダーを使ったものになったのかも知れないが反面3穴バインダー式のために中身を取り替えれば使えるわけで、無駄にはならなかったのは幸いだった...?

※Lisa1の “Owner’s Guide”(左)とLisa 2(右)の “Owner’s Guide”比較

ただしバインダーは確かに同一形状のものだがLisa 2にはそれなりに改良の跡も伺える。

例えばLisa 1のそれはバインダーの表紙カバーや背にはアップルとLisaのロゴしかプリントされていないが、Lisa 2には “Owner’s Guide”という文字が印刷されている。

また当然と言えば当然だが中身の構成順序にも変更がなされているし、マニュアルを活用する場合に消耗が激しいと判断したのだろうか、Lisa 2の各章ガイドページのインデックス(タブ)部分には透明のフィルムを貼り補強がなされている。

余談ながら、もしスティーブ・ジョブズがLisa開発のプロジェクトリーダーだったら、どんなマニュアルを作ったかを想像するのは楽しい(笑)。

その“Lisa”という開発コード名をそのまま製品名にした点はともかくもロゴのデザインは誰が考えたのかは調べていないが、個人的にはまったくデキが悪いと思っている。その筆記体のようなロゴはどう見ても6色のアップルロゴならびにLisa本体に似合っていないのではないだろうか...。だからだろうか、Lisa 2からはそのロゴはなくなり、大きめの6色アップルロゴがフロッピードライブの右下に埋め込まれる形に変更されている。

ちなみに1986年に登場したMacintosh Plusのマニュアルは128Kとは違い表紙には変哲もないMacintosh Plusその写真を使っている。しかしマニュアルの中身にはカラー写真も豊富で当時の他社マニュアルと比較すれば見て読んで楽しいと思わせるには十分だった。ただし先のMacintosh 128Kと比較するとカルチャーとか遊び心は影を潜め、ビジネスを意識した写真が目立つ。

1989年のMacintosh Portableともなるとアップルらしい拘りというより、まともで一般ウケするマニュアルとなってしまった感がある。なにしろこのMacintosh Portableも当時としては高価な代物だったが、ジョブズ不在の影響は否めない。確かに「Owner’s Guide」および「Handbook」ともによく出来てはいるもののどこかAppleのマニュアルとしては物足りなさを感じるのは私だけだろうか...。

まあまあ勝手なことを述べてきたが、かつて幾多のマニュアルを書いた1人としてはマニュアルを作ることは一般ユーザーが考える以上に大変な仕事だということを申し上げておきたい。

例えば新製品のマニュアル作りは文字通りそのすべてを知っておく必要がある。仕様は勿論、機能の持つひとつひとつの使い方とその意味するところをユーザーに伝えるには当人が熟知していないと本当に分かりやすく魅力的なマニュアルは書けないわけだ。しかし一般的には製品がフィックスしなければマニュアルも書けないケースがほとんどだし、いざ製品が出来上がる頃には出荷の予定に追いまくられることになる。

そんなタイトなスケジュールの中でマニュアルを書く人は新製品を熟知しなければならないとなればその大変さは理解していただけるものと思う。

だから理想は前記した最初期Apple IIのレッドブックのように隅から隅まで熟知している開発者自身であるスティーブ・ウォズニアック本人が書くというのが理想なのだ。とはいえ現実はなかなかそうもいかないから、マニュアルの多くは理想からはほど遠いものになりがちなのである。

それだけに一連のApple製品のマニュアルのデキの良さ、レベルの高さは目立つのである。

- 関連記事

-

- Lisaの処理スピードはどの程度なのか? (2009/05/22)

- Lisa オペレーションの核となる Lisa 7/7 Office Systemについて (2009/05/19)

- 当研究所に待望の Lisa2 が入所!そのファーストインプレッション (2009/05/08)

- Lisaとは一体どのようなパーソナルコンピュータだったのか? (2009/05/07)

- Apple製作のビデオ "The Lisa ー It Works the Way You Work" 紹介 (2009/04/30)

- マニュアル考〜Lisa とLisa 2の “Owner’s Guide” を比較してみた (2009/04/14)

- アップル最初の純正ハードディスク「ProFile」考 (2009/04/07)

- Lisa 誕生の光と影の物語 (2009/04/02)

- 20年ぶりに再会〜Mac Japan誌の想い出 (2009/03/19)

- 「Vanlandingham」プログラムの思い出再考 (2009/03/04)

- 1983年 Apple Macintoshプロモーションビデオの再考 (2009/02/06)