Lisaの処理スピードはどの程度なのか?

Lisaが商業的に失敗した原因といわれているあれこれについてはこれまでにも紹介してきたが、そのひとつに処理スピードが遅かった...というのがある。しかしこの辺の問題は現在の視点からのみ判断することは正しくないと思うが、友人知人たちからも「Lisaのスピードはどの程度なのか?」と聞かれることも多い。今回はそうした点に的を絞ってお話ししたい。

あのアラン・ケイはLisaの欠点はAltoで使っていたような高速のビットスライスプロセッサを使わなかったことだと延べ、68000はオブジェクト指向のプログラムには非常にできの悪いアーキテクチャだとまで言い切っている。そして高級なことを性能の悪い緩慢なハードウェアでしようとすれぱ、急激に困難な常態に陥り作動しなくなるともいっている。

彼のもの言いは問題の要点を突いているように思える。

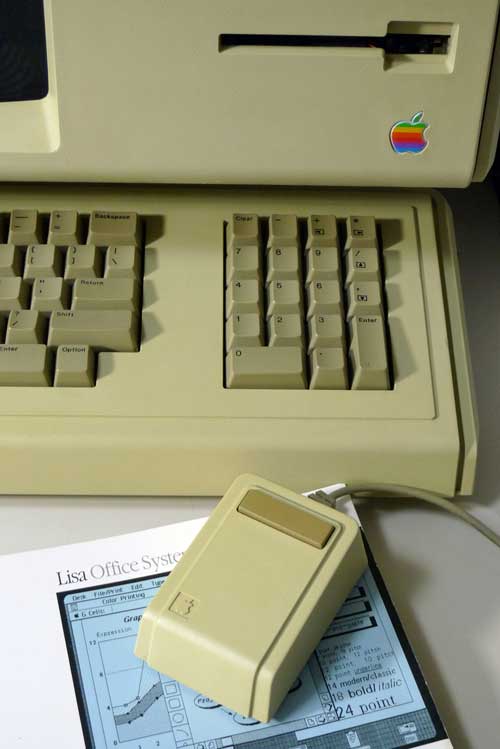

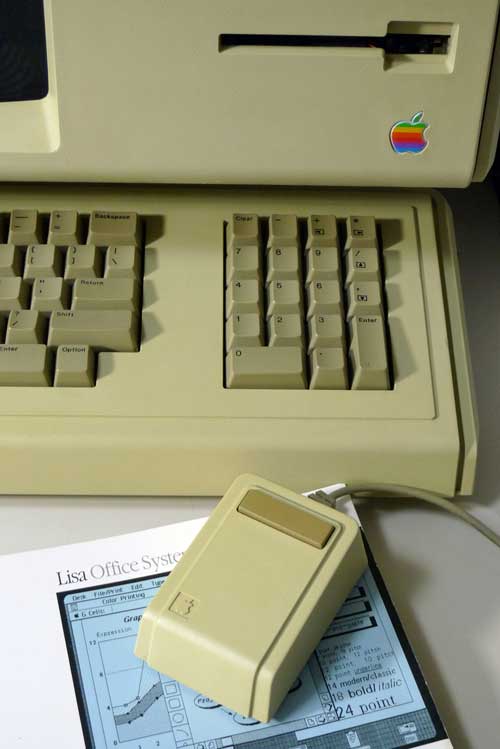

市販のパーソナルコンピュータとして初めてマウスを標準搭載しGUIを採用、そしてマルチタスクを実現していた文字通り革新的なシステムやアプリケーションを理想的な形で動かすには時代背景的に考えてもハードウェアの準備が整っていなかったともいえるし、またその利点を市場にアピールするのは至難の業だったといってよいのかも知れない。なにしろLisa開発のインスピレーションを得た暫定ダイナブックとしてのAltoおよびSmalltalk自身多くの人たちが見学したにも関わらず、それらの利点を製品化しようと試みたのはスティーブ・ジョブズしかいなかったのだから...。

Lisaが登場した翌年1984年にリリースしたMacintosh 128Kでさえ、CPU 68000のクロックは8MHzだったがLisaのそれは5MHzで動作させることになった。

Appleの誰がLisaのCPUをモトローラの68000に決めたのかについてはよく分からないが、ポール・クンケル著「アップルデザイン」ではスティーブ・ウォズニアックだとされている。

そのウォズニアックは斎藤由多加著「マッキントッシュ伝説」の中で68000は新型マイクロプロセッサの中でベストだったとしながらも、その命令セットには少し失望したといっている。

ともかくこのCPUはマルチタスクを実現でき、適切なソフトと十分なメモリがあればゼロックス社のStarのように動作するであろう事を期待された。

※Lisa 2をLisa Office System 3.0で起動したそのパフォーマンスをご紹介する

とはいえLisaだけが、Lisaのみがいわゆる往時のコンピュータとして遅かったわけではないらしい。これは随分と昔に聞いた話だが、ゼロックス社のStarも同じように遅かったという...。これまたソフトウェアが複雑すぎてハードウェアの限界を超えてしまうことが度々あったという。

事実Thierry Bardini著/森田哲訳「ブートストラップ~人間の知的進化を目指して」のなかで「リサはひどく遅かった。ゼロックスのスターほど遅くはなかったかもしれないが、それでも快調というよりは大変遅いといった方がよかった...」と記述されている。

さて、Lisa開発の時代背景はともかく私の目の前にあるLisa 2はどうなんだろうか...。

結論めくが、この十数年の間にパーソナルコンピュータのユーザーとなり、それを仕事であれホビーであれ使い込んできた人には間違いなく「遅い」と感じるに違いない(笑)。ただし私らのようにリアルタイムにMacintosh 128Kを手にしたユーザーは当初ハードディスク環境がなかった。だから、そもそも速い遅いの印象はある種の体験から来る比較の感覚に違いない。

例えばMacPaintというグラフィックソフトはそのフロッピーディスクにOSも含まれており、フロッピーを入れて電源をONにすればまずOSが起動後にアプリケーションが動き出すということを当たり前としていた。したがってそうした体験を持つユーザーはLisaの緩慢な動きも正直大して苦にならないのではないか。そんなものだ...ということが染みついているからだが、しかしどうあがいても「遅い」という汚名は返上できるものではないこともまた事実であろう。

あえてLisaを擁護するもの言いをするなら、昨今の大変大がかりなアプリケーションの中にも...CPUが桁違いに強力になってにもかかわらず...起動が遅くそして動作も緩慢に思えるものも少なくないではないか...。ましてやLisaのそれは今から25年とか26年も前の話しなのだから...。

今回は「百聞は一見にしかず」の例え通り、まずはLisaによるLisa Office System 3.0の起動の様子をご覧いただきたい。なおLisaの起動から終了に至る概要は「Lisa オペレーションの核となる 7/7 Office Systemについて」を合わせて一読していただくことをお勧めする。

なおお断りするまでもないと思うが、ブラウン管を撮影しているため一部に走査線が映っているが、このパターンは実際のモニター上にはない。

まず最初の動画はLisaの電源を入れたところからの撮影である。

電源投入後しばらくしてブラウン管が明るくなり、Lisaの起動を確認できるようになるが、最初のダイアログはハードウェアテストの表示だ。それが問題ないと起動がフロッピーディスクからなのか、あるいはProFile(X/ProFile)を接続してあるパラレルボードからなのかを問う画面になる。

それをマウスで指定するとはじめてLisa Office System 3.0が起動し、デスクトップ画面が表示する。

繰り返すが途中、マウスでオペレーションする箇所があるものの電源を入れてデスクトップが表示し、いわゆるハードディスク(ここではCF化のX/ProFile)ボリュームのウィンドウを開くまで約60秒程度である。

続いてのテストは起動後、あらためて「Disk」アイコンをダブルクリックしウィンドウを開き、そのウィンドウ移動やメニューバーのプルダウンメニューを開く様子、そしてLisaDrawというアプリケーションを起動する過程をご紹介している。

ちなみに新しい書式を用意してからアプリケーションを起動するというLisa独特の手順ではあるが、LisaDrawの起動時間を計ってみると約20.63秒だった。

その後、LisaDraw上で矩形と円形を描いて移動やリサイズを実行し、LisaDrawを終了しウィンドウを閉じ、使ったファイルをゴミ箱に捨ててから電源を切るまでをご覧いただける。

いかがだろうか...。Lisaの動作は我慢できないくらい遅いか、あるいは思ったより速いなどなど...感じ方は人それぞれだと思うが、本機は何度も記しているとおりOSやアプリの起動をハードディスクではなくCF(コンパクトフラッシュ)、すなわちシリコンディスク化している。

これは不安定で壊れやすいProFileを考慮しての改良だが、ハードディスクと比較すれば若干そのアクセススピードは速くなっていると思われる。

そうした点を鑑みながらこの映像をご判断いただきたいと思う。

私自身の感想だが、決して速くて快適だとはいわないものの、Lisaのインパクトはスピードの問題を超えたものがあったわけだし、当時の他のパソコン...具体的にはIBM5550、PC-100、Macintosh 128Kを使ってきた感覚として「こんなものだ」という思いを持っているのだが...。

【主な参考資料】

・「アップルデザイン」アクシスパブリッシング刊

・「マッキントッシュ伝説」アスキー出版局刊

・「ブートストラップ~人間の知的進化を目指して」コンピュータエージ社刊

あのアラン・ケイはLisaの欠点はAltoで使っていたような高速のビットスライスプロセッサを使わなかったことだと延べ、68000はオブジェクト指向のプログラムには非常にできの悪いアーキテクチャだとまで言い切っている。そして高級なことを性能の悪い緩慢なハードウェアでしようとすれぱ、急激に困難な常態に陥り作動しなくなるともいっている。

彼のもの言いは問題の要点を突いているように思える。

市販のパーソナルコンピュータとして初めてマウスを標準搭載しGUIを採用、そしてマルチタスクを実現していた文字通り革新的なシステムやアプリケーションを理想的な形で動かすには時代背景的に考えてもハードウェアの準備が整っていなかったともいえるし、またその利点を市場にアピールするのは至難の業だったといってよいのかも知れない。なにしろLisa開発のインスピレーションを得た暫定ダイナブックとしてのAltoおよびSmalltalk自身多くの人たちが見学したにも関わらず、それらの利点を製品化しようと試みたのはスティーブ・ジョブズしかいなかったのだから...。

Lisaが登場した翌年1984年にリリースしたMacintosh 128Kでさえ、CPU 68000のクロックは8MHzだったがLisaのそれは5MHzで動作させることになった。

Appleの誰がLisaのCPUをモトローラの68000に決めたのかについてはよく分からないが、ポール・クンケル著「アップルデザイン」ではスティーブ・ウォズニアックだとされている。

そのウォズニアックは斎藤由多加著「マッキントッシュ伝説」の中で68000は新型マイクロプロセッサの中でベストだったとしながらも、その命令セットには少し失望したといっている。

ともかくこのCPUはマルチタスクを実現でき、適切なソフトと十分なメモリがあればゼロックス社のStarのように動作するであろう事を期待された。

※Lisa 2をLisa Office System 3.0で起動したそのパフォーマンスをご紹介する

とはいえLisaだけが、Lisaのみがいわゆる往時のコンピュータとして遅かったわけではないらしい。これは随分と昔に聞いた話だが、ゼロックス社のStarも同じように遅かったという...。これまたソフトウェアが複雑すぎてハードウェアの限界を超えてしまうことが度々あったという。

事実Thierry Bardini著/森田哲訳「ブートストラップ~人間の知的進化を目指して」のなかで「リサはひどく遅かった。ゼロックスのスターほど遅くはなかったかもしれないが、それでも快調というよりは大変遅いといった方がよかった...」と記述されている。

さて、Lisa開発の時代背景はともかく私の目の前にあるLisa 2はどうなんだろうか...。

結論めくが、この十数年の間にパーソナルコンピュータのユーザーとなり、それを仕事であれホビーであれ使い込んできた人には間違いなく「遅い」と感じるに違いない(笑)。ただし私らのようにリアルタイムにMacintosh 128Kを手にしたユーザーは当初ハードディスク環境がなかった。だから、そもそも速い遅いの印象はある種の体験から来る比較の感覚に違いない。

例えばMacPaintというグラフィックソフトはそのフロッピーディスクにOSも含まれており、フロッピーを入れて電源をONにすればまずOSが起動後にアプリケーションが動き出すということを当たり前としていた。したがってそうした体験を持つユーザーはLisaの緩慢な動きも正直大して苦にならないのではないか。そんなものだ...ということが染みついているからだが、しかしどうあがいても「遅い」という汚名は返上できるものではないこともまた事実であろう。

あえてLisaを擁護するもの言いをするなら、昨今の大変大がかりなアプリケーションの中にも...CPUが桁違いに強力になってにもかかわらず...起動が遅くそして動作も緩慢に思えるものも少なくないではないか...。ましてやLisaのそれは今から25年とか26年も前の話しなのだから...。

今回は「百聞は一見にしかず」の例え通り、まずはLisaによるLisa Office System 3.0の起動の様子をご覧いただきたい。なおLisaの起動から終了に至る概要は「Lisa オペレーションの核となる 7/7 Office Systemについて」を合わせて一読していただくことをお勧めする。

なおお断りするまでもないと思うが、ブラウン管を撮影しているため一部に走査線が映っているが、このパターンは実際のモニター上にはない。

まず最初の動画はLisaの電源を入れたところからの撮影である。

電源投入後しばらくしてブラウン管が明るくなり、Lisaの起動を確認できるようになるが、最初のダイアログはハードウェアテストの表示だ。それが問題ないと起動がフロッピーディスクからなのか、あるいはProFile(X/ProFile)を接続してあるパラレルボードからなのかを問う画面になる。

それをマウスで指定するとはじめてLisa Office System 3.0が起動し、デスクトップ画面が表示する。

繰り返すが途中、マウスでオペレーションする箇所があるものの電源を入れてデスクトップが表示し、いわゆるハードディスク(ここではCF化のX/ProFile)ボリュームのウィンドウを開くまで約60秒程度である。

続いてのテストは起動後、あらためて「Disk」アイコンをダブルクリックしウィンドウを開き、そのウィンドウ移動やメニューバーのプルダウンメニューを開く様子、そしてLisaDrawというアプリケーションを起動する過程をご紹介している。

ちなみに新しい書式を用意してからアプリケーションを起動するというLisa独特の手順ではあるが、LisaDrawの起動時間を計ってみると約20.63秒だった。

その後、LisaDraw上で矩形と円形を描いて移動やリサイズを実行し、LisaDrawを終了しウィンドウを閉じ、使ったファイルをゴミ箱に捨ててから電源を切るまでをご覧いただける。

いかがだろうか...。Lisaの動作は我慢できないくらい遅いか、あるいは思ったより速いなどなど...感じ方は人それぞれだと思うが、本機は何度も記しているとおりOSやアプリの起動をハードディスクではなくCF(コンパクトフラッシュ)、すなわちシリコンディスク化している。

これは不安定で壊れやすいProFileを考慮しての改良だが、ハードディスクと比較すれば若干そのアクセススピードは速くなっていると思われる。

そうした点を鑑みながらこの映像をご判断いただきたいと思う。

私自身の感想だが、決して速くて快適だとはいわないものの、Lisaのインパクトはスピードの問題を超えたものがあったわけだし、当時の他のパソコン...具体的にはIBM5550、PC-100、Macintosh 128Kを使ってきた感覚として「こんなものだ」という思いを持っているのだが...。

【主な参考資料】

・「アップルデザイン」アクシスパブリッシング刊

・「マッキントッシュ伝説」アスキー出版局刊

・「ブートストラップ~人間の知的進化を目指して」コンピュータエージ社刊

- 関連記事

-

- Lisaマウス再考 (2009/07/21)

- 1983年製作のMac販促ビデオ「The Macintosh Story」再考 (2009/07/07)

- Lisa 2のMacエミュレーションソフト「MacWorks」とは? (2009/06/24)

- ある意味...古くて新しいマシンLisa 雑感 (2009/06/08)

- 伝説のマニュアル「Apple II Reference Manual January 1978」とは?! (2009/06/03)

- Lisaの処理スピードはどの程度なのか? (2009/05/22)

- Lisa オペレーションの核となる Lisa 7/7 Office Systemについて (2009/05/19)

- 当研究所に待望の Lisa2 が入所!そのファーストインプレッション (2009/05/08)

- Lisaとは一体どのようなパーソナルコンピュータだったのか? (2009/05/07)

- Apple製作のビデオ "The Lisa ー It Works the Way You Work" 紹介 (2009/04/30)

- マニュアル考〜Lisa とLisa 2の “Owner’s Guide” を比較してみた (2009/04/14)