Lisaマウス再考

市販されたパーソナルコンピュータとして最初にマウスを標準装備したのはAppleのLisaであった。マウスそのものはダクラス・エンゲルバートにより1960年代前半に発明されていたしゼロックスのパロアルト研究所(PARC)のAltoにはすでに搭載されていたがエンゲルバートのプロトタイプはいみじくもワンボタン・マウスだったのだから興味深い。

マウスの効用についていまさら良い悪いを言ったところで始まらないほどマウスは当たり前のデバイスになった。しかしどうやらこのマウスを発明したエンゲルバートをはじめ、ビル・イングリッシュら当時深くこのマウスに関係した人たち自身はマウスの利便性は認めるもののあくまで仮のデバイス...他のいろいろなポインティングデバイスのひとつといった位置付けであったようだ。

そして面白いのは1963年に初めてマウスに附言したエンゲルバートのノートにはプラニメータの原理に基づいて発案されたそれは当初「バグ(虫)」と名付けられていたことだ。無論最初のマウスはよく知られているようにボール式ではなく2枚のホイール(円盤)をXYの2軸につけたものだった。

※エンゲルバートのスケッチを元にビル・イングリッシュが設計というマウスの試作品(ウィキペディアより)

さて、いまとなっては「マウスのボタンはいくつが正解なのか」についてとやかく言う時代ではなくなったが、Appleのワンボタンマウスが登場し、その後に2つボタンのMSマウスが登場したころからこの問題は些か感情的な響きを持って語られ続けてきた。

アップルがお手本としたAltoのマウスは3つボタンだったしそれはコードキーセットと共にエンゲルバートらが研究していたNLS(oN-Line System)インターフェイスの一環として深く結びついていた。ただしその頃のエンゲルバートはボタンの数を特に問題視していなかったという。ではなぜ彼らのマウスボタンは3つになったのか...。

これについてエンゲルバートいわく「どうして3つボタンに決めたのかとよくむ聞かれる。まあそれしかつけられなかったからだ。つける余地がそれしかなかった」

といっている(笑)。

実際マウスにいくつのボタンが最良なのかなどと言うことはどうでも良いことだと言い捨てる人もいるが。これほど多くの人たちが持論を展開した問題も少ないと思われる。

あのビル・ゲイツでさえ「マウスの数の問題はこの業界で最も論議を呼ぶ問題の1つだ」としながら「みんな宗教的になってしまう」と言っている。

繰り返すが販売を目的としたパーソナルコンピュータにマウスを標準搭載したのはLisaが最初だったが、その特徴は何と言ってもボタンが1つしかなかったことだ。これは一般的にスティーブ・ジョブズのシンプルさを好む性向から由来していると思われているふしがあるが、どうやらPARCからAppleに移ってきたラリー・テスラーの影響が強いようにも思われる。

結局エンゲルバートのいたSRI(スタンフォード研究所)の人間がPARCにマウスを持ち込み、テスラーやアラン・ケイらによりAltoのマウスとして使われたわけだ。無論そのマウスは3ボタンのボール式マウスだったが、ラリー・テスラーはそれが嫌いだったという。ただしこのマウスはPARCを訪れたスティーブ・ジョブズの注意をひき、後にテスラーがAppleに引き抜かれたときにはLIsaによるマウスの採用も決まっていたらしい。

そして周知のようにマウスを一般に知らしめたのは間違いなくそのLisaでありMacintoshの功績だった。

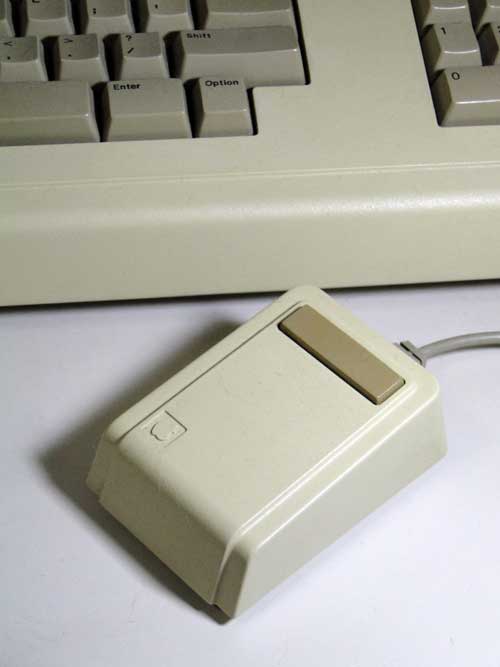

※パーソナルコンピュータとして最初のLisaオリジナルマウス(当研究所所有)

マウスボタンの数のあれこれについてはPARCでも研究されていたようだし、Appleでもテスラーらによりユーザーを対象にした検証が続いたという。

テスラーは2ボタンマウスが経験豊かなユーザーにとって多少有利になることは分かったが、大きな違いではなかったとし、逆にビギナーにとってはボタンばかりを気にすることを知る。そして当時のAppleには「ユーザーは半時間以内にシステムを覚えることができるようにする」という非常に攻撃的な目標があった。したがってマウス操作に対する不安解消に20分もの時間を使わせるわけにはいかなかった。それがワン・ボタンになった大きな引き金だという。

事実マウスにとってボタンが増えるということはマウスがポインティングデバイス以上のものになることを意味する。それは各ボタンにはそれぞれいくつかの用途を割り当てることができるからだ。

無論マウスとボタンの数の研究や検証は他でも行われていたが、Appleはドラッグ&ドロップやダブルクリックといったソフトウェア側での絶妙なサポートにより、ワン・ボタンマウスの使いやすさを実現した。

そのLisaマウスだが、そもそもゼロックス社のマウス製造コストが400ドルもしたものをコストダウンを図るためにホベイ=ケリー社に依頼し40ドル以下に抑えることに成功した結果のプロダクトであった。

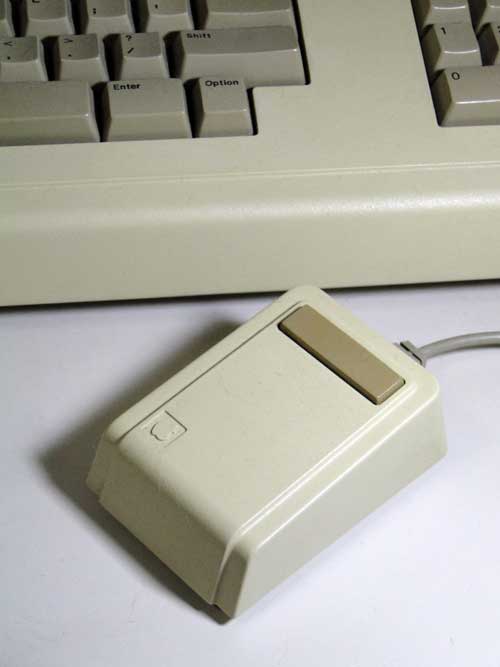

※Lisaオリジナルマウスの裏面。基本構造はMacintosh付属のものと変わっていない

いま、手元にあるLisaマウスを眺め手に包むと本当に懐かしい思いがする。それは1つしかないボタンの存在を強調するかのような幅の広いボタンの存在は勿論だが小ぶりで角張ったそのデザインが手のひらに心地よいのだ。

昨今はエルゴノミクスということで手に包み込まれるような丸形というか曲線を多用したデザインが多い。しかし26年近くもマウスを握ってきた一人としてどうも最近のマウス...無論Apple純正品を含めてだが...は逆に手に負担がかかるような気がするのである。

私はといえばそのスクロールボールの存在が腱鞘炎の主たる要因になったという思いがあるだけにその種のマウスの利用を最低限にしているが、Lisaの角形マウスを握るとその角張った部分が手のひらにある種の存在感を示すと共に良い意味で刺激を与えているようにも思え心地よいのである。そしてボタンの幅があるだけ、マウスの保持する方法もアバウトでよく、いわゆる手に力が入ることが少ないように思える。

このマウスも現在ではレーザーや青色LEDによる製品と進化したかに見えるがその基本的な仕組みはLisaマウスと大きく進化しているわけではない。どうやらマウスに関する研究もまだまだ残された課題があるようだ。

【主な参考資料】

・「ブートストラップ〜人間の知的進化を目指して」Thierry Bardini著/森田哲訳 (コンピュータエージ社刊)

・「マッキントッシュ伝説」斎藤由多加著 (アスキー出版局刊)

・「Apple Design 日本語版」ポール・クンケル著/大谷和利訳 (アクシスパブリッシング刊)

マウスの効用についていまさら良い悪いを言ったところで始まらないほどマウスは当たり前のデバイスになった。しかしどうやらこのマウスを発明したエンゲルバートをはじめ、ビル・イングリッシュら当時深くこのマウスに関係した人たち自身はマウスの利便性は認めるもののあくまで仮のデバイス...他のいろいろなポインティングデバイスのひとつといった位置付けであったようだ。

そして面白いのは1963年に初めてマウスに附言したエンゲルバートのノートにはプラニメータの原理に基づいて発案されたそれは当初「バグ(虫)」と名付けられていたことだ。無論最初のマウスはよく知られているようにボール式ではなく2枚のホイール(円盤)をXYの2軸につけたものだった。

※エンゲルバートのスケッチを元にビル・イングリッシュが設計というマウスの試作品(ウィキペディアより)

さて、いまとなっては「マウスのボタンはいくつが正解なのか」についてとやかく言う時代ではなくなったが、Appleのワンボタンマウスが登場し、その後に2つボタンのMSマウスが登場したころからこの問題は些か感情的な響きを持って語られ続けてきた。

アップルがお手本としたAltoのマウスは3つボタンだったしそれはコードキーセットと共にエンゲルバートらが研究していたNLS(oN-Line System)インターフェイスの一環として深く結びついていた。ただしその頃のエンゲルバートはボタンの数を特に問題視していなかったという。ではなぜ彼らのマウスボタンは3つになったのか...。

これについてエンゲルバートいわく「どうして3つボタンに決めたのかとよくむ聞かれる。まあそれしかつけられなかったからだ。つける余地がそれしかなかった」

といっている(笑)。

実際マウスにいくつのボタンが最良なのかなどと言うことはどうでも良いことだと言い捨てる人もいるが。これほど多くの人たちが持論を展開した問題も少ないと思われる。

あのビル・ゲイツでさえ「マウスの数の問題はこの業界で最も論議を呼ぶ問題の1つだ」としながら「みんな宗教的になってしまう」と言っている。

繰り返すが販売を目的としたパーソナルコンピュータにマウスを標準搭載したのはLisaが最初だったが、その特徴は何と言ってもボタンが1つしかなかったことだ。これは一般的にスティーブ・ジョブズのシンプルさを好む性向から由来していると思われているふしがあるが、どうやらPARCからAppleに移ってきたラリー・テスラーの影響が強いようにも思われる。

結局エンゲルバートのいたSRI(スタンフォード研究所)の人間がPARCにマウスを持ち込み、テスラーやアラン・ケイらによりAltoのマウスとして使われたわけだ。無論そのマウスは3ボタンのボール式マウスだったが、ラリー・テスラーはそれが嫌いだったという。ただしこのマウスはPARCを訪れたスティーブ・ジョブズの注意をひき、後にテスラーがAppleに引き抜かれたときにはLIsaによるマウスの採用も決まっていたらしい。

そして周知のようにマウスを一般に知らしめたのは間違いなくそのLisaでありMacintoshの功績だった。

※パーソナルコンピュータとして最初のLisaオリジナルマウス(当研究所所有)

マウスボタンの数のあれこれについてはPARCでも研究されていたようだし、Appleでもテスラーらによりユーザーを対象にした検証が続いたという。

テスラーは2ボタンマウスが経験豊かなユーザーにとって多少有利になることは分かったが、大きな違いではなかったとし、逆にビギナーにとってはボタンばかりを気にすることを知る。そして当時のAppleには「ユーザーは半時間以内にシステムを覚えることができるようにする」という非常に攻撃的な目標があった。したがってマウス操作に対する不安解消に20分もの時間を使わせるわけにはいかなかった。それがワン・ボタンになった大きな引き金だという。

事実マウスにとってボタンが増えるということはマウスがポインティングデバイス以上のものになることを意味する。それは各ボタンにはそれぞれいくつかの用途を割り当てることができるからだ。

無論マウスとボタンの数の研究や検証は他でも行われていたが、Appleはドラッグ&ドロップやダブルクリックといったソフトウェア側での絶妙なサポートにより、ワン・ボタンマウスの使いやすさを実現した。

そのLisaマウスだが、そもそもゼロックス社のマウス製造コストが400ドルもしたものをコストダウンを図るためにホベイ=ケリー社に依頼し40ドル以下に抑えることに成功した結果のプロダクトであった。

※Lisaオリジナルマウスの裏面。基本構造はMacintosh付属のものと変わっていない

いま、手元にあるLisaマウスを眺め手に包むと本当に懐かしい思いがする。それは1つしかないボタンの存在を強調するかのような幅の広いボタンの存在は勿論だが小ぶりで角張ったそのデザインが手のひらに心地よいのだ。

昨今はエルゴノミクスということで手に包み込まれるような丸形というか曲線を多用したデザインが多い。しかし26年近くもマウスを握ってきた一人としてどうも最近のマウス...無論Apple純正品を含めてだが...は逆に手に負担がかかるような気がするのである。

私はといえばそのスクロールボールの存在が腱鞘炎の主たる要因になったという思いがあるだけにその種のマウスの利用を最低限にしているが、Lisaの角形マウスを握るとその角張った部分が手のひらにある種の存在感を示すと共に良い意味で刺激を与えているようにも思え心地よいのである。そしてボタンの幅があるだけ、マウスの保持する方法もアバウトでよく、いわゆる手に力が入ることが少ないように思える。

このマウスも現在ではレーザーや青色LEDによる製品と進化したかに見えるがその基本的な仕組みはLisaマウスと大きく進化しているわけではない。どうやらマウスに関する研究もまだまだ残された課題があるようだ。

【主な参考資料】

・「ブートストラップ〜人間の知的進化を目指して」Thierry Bardini著/森田哲訳 (コンピュータエージ社刊)

・「マッキントッシュ伝説」斎藤由多加著 (アスキー出版局刊)

・「Apple Design 日本語版」ポール・クンケル著/大谷和利訳 (アクシスパブリッシング刊)

- 関連記事

-

- Apple II 用として開発された表計算ソフト「VisiCalc」再考 (2009/09/18)

- Wozのサイン入り「APPLE-1 OPERATION MANUAL」考 (2009/09/04)

- Lisa開発プロジェクトとスティーブ・ジョブズの不思議な因果関係 (2009/08/19)

- 1984年印刷「Apple 32 SuperMicros」と題するパンフレット考 (2009/08/17)

- 日本市場におけるLisa販売当時を振り返る (2009/07/24)

- Lisaマウス再考 (2009/07/21)

- 1983年製作のMac販促ビデオ「The Macintosh Story」再考 (2009/07/07)

- Lisa 2のMacエミュレーションソフト「MacWorks」とは? (2009/06/24)

- ある意味...古くて新しいマシンLisa 雑感 (2009/06/08)

- 伝説のマニュアル「Apple II Reference Manual January 1978」とは?! (2009/06/03)

- Lisaの処理スピードはどの程度なのか? (2009/05/22)