濱田滋郎先生と対談の思い出

先日遅ればせながら音楽評論家、スペイン文化研究家で日本フラメンコ協会会長の濱田滋郎さんが3月21日に亡くなられていたことを知った。享年86歳だった…。濱田先生を幾多の著作を通して存じ上げていたが、2001年7月に月刊「現代ギター」誌の先生との対談ページに呼んでいただいたことは生涯の思い出である。

本稿のタイトルを「濱田滋郎先生と対談の思い出」としたが、ご本人にお目にかかったのは対談の当日一度だけであるからして少々烏滸がましいが、追悼の思いも込めて心に残っていることを記してみたい。

私がギターを手にしたのは高校生のときだった。幼少から母の意向で三味線を習わされていたが時代はプレスリーやビートルズの時代であり、またフォークソングも台頭してきたこともありギターが弾きたくバイトをして安物のギターをやっと手にした…。

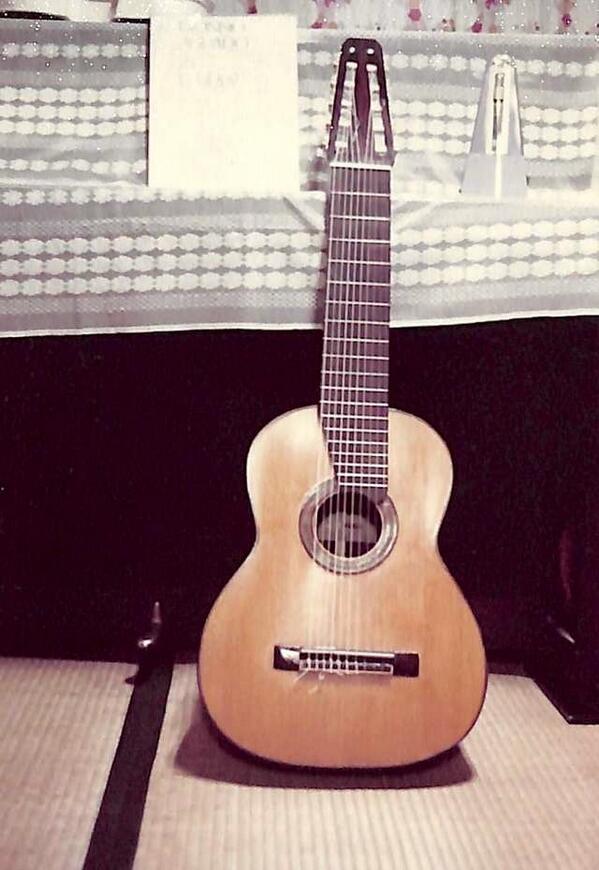

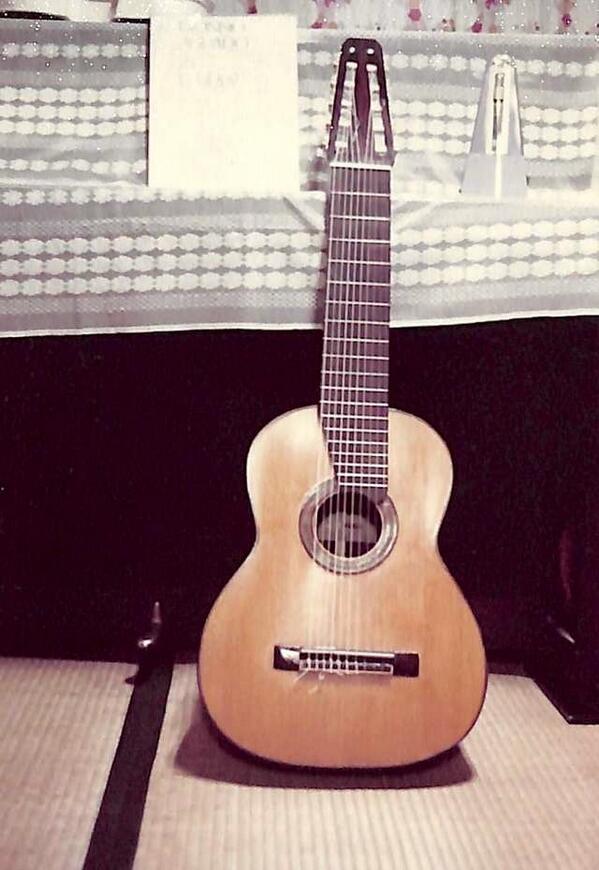

※ギターは演奏だけでなく数本自作する凝り性…。これは1974年4月に自作した10弦ギター。現代ギター社から6弦ギター用の材料を購入し指板やネックなどを継ぎ足して製作。イエペス調弦でしばらくは楽しんだ

小さな楽器店兼レコード屋みたいな店でギータの教則本をと探したが時代は1965年頃の話、店には「古賀政男ギター独習」といった程度のものしかなかった。基本はクラシックギータのそれだったが例として載っている曲が古賀メロディーだったがそれでも暇さえあれば練習した。

朝食のとき、味噌汁の椀を左手で持つと指先が熱で痛いほど練習した。また三味線をずっとやっていたことも幸いし、左手の運指は苦労したことはなかったし右手も、例えばトレモロ奏法にしても素人ながらまずまず指が動くようになった。

記録を確認するとその2年後の1967年1月16日にはクラシックギターの通信教育と銘打って登場した「東京音楽アカデミー」に加入し、教本とソノシートが届くのがなによりの楽しみとなった。

そんな私が同年2月に設立された現代ギター社とその出版されたギター専門誌「現代ギター」に無関心でいられるはずはない。

ということで私は「現代ギター」誌は創刊号からの読者なのである。

またここだけの話しだが(笑)現代ギター社の求人に応募しようかと履歴書を途中まで書き込んだこともあった。しかし投函はせずその後もただただ「現代ギター」誌の一読者として楽しませていただいていたが、2001年7月3日、「現代ギター」誌編集部から電話が入った。

何ごとかと思ったがお話しは「現代ギター」誌の人気連載のひとつ「濱田滋郎対談」への参加依頼であった。

それまで諄いようだが毎月「濱田滋郎対談」は拝読していたが、私の知る限り濱田先生と対談なさる方は当然のことながらギター関係者はもとより演奏家であったりと音楽に精通された方々のはずだった。それが何故私なのか…と訝しく思ったが理由などどうでもよく、本当に濱田先生と対談できるならこんな嬉しいことはないと二つ返事でOKした。

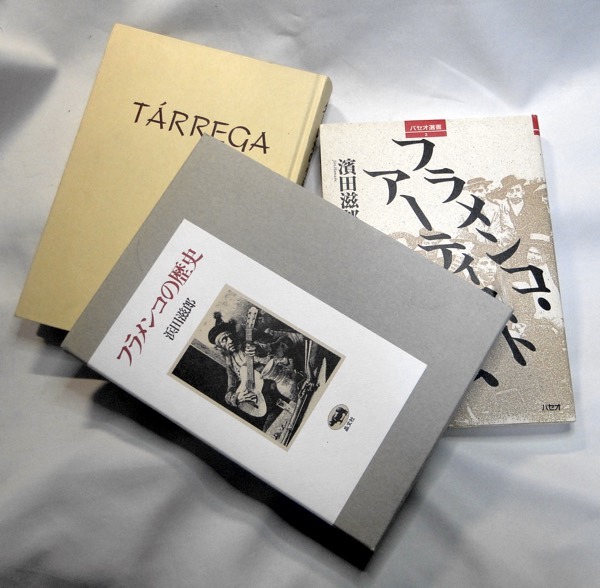

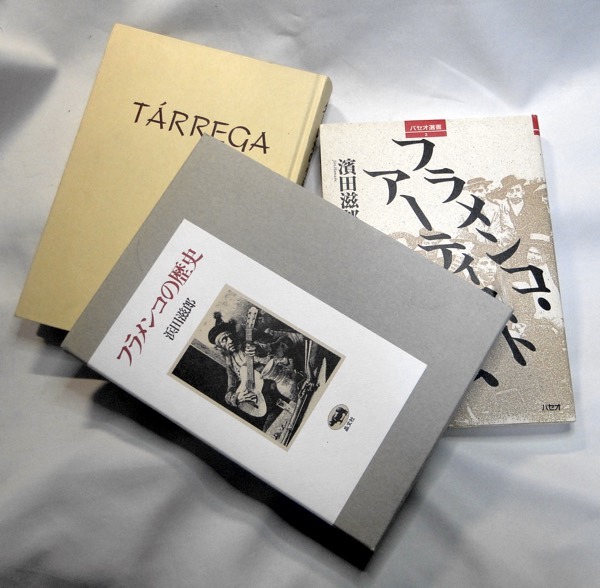

繰り返すが濱田滋郎先生のことは数々の著作を通じてよく存じ上げていた。いまでも手元にはE.プジョール著/浜田滋郎訳「ターレガの生涯」(1977年)、浜田滋郎著「フラメンコの歴史」(1983年)、そして濱田が滋郎著「フラメンコ・アーティスト列伝」(1993年)がある。なお「ターレガの生涯」は現代ギター社創立十周年を記念して出版されたものだった。どれもこれも私の夢を膨らませてくれるものだった。

ちなみに現在先生のお名前は「濱田」と表記されているが当初は「浜田」だった。

※今でも書棚にある濱田先生の著作たち

ともあれ私は勇んで2001年7月19日に現代ギター社の編集部を訪ねた。当初電話をいただいたのが7月3日だったが私は当時お約束を守れるかどうかといった心配事を抱えていた。それは入退院を繰り返していた母が危篤になったり持ち直したりしていた時期であり、我ながら親不孝だと思いつつも「お袋!濱田先生との対談が終わるまで持ちこたえてくれ」と念じていた…。

事実母は対談の三日後の22日に帰らぬ人となったが、不謹慎ながら母は私の願いを叶えてくれたのかも知れないと思っている。

※許可を得て撮影した当時の現代ギター編集部の一郭

対談は現代ギター社の最上階にあるホールで行われた。記憶は正確でないかも知れないもののその場には先生と私、そして編集部の方とカメラマンの方だけだったと思う。

音楽関係者でもない私に何故声をかけてくださったのかは推測でしかないが、ひとつに現代ギター誌の編集が当時はまだまだ珍しいMacで行われていたことで、どこかで私のことを見知ってくださったのかも知れない。そして私が現代ギター誌創刊号からの読者であることをご存じだったから、これまた私がどこかでそのようなあれこれを書いたのかも知れない。

濱田先生のお姿ならびにお人柄はそれこそ現代ギター誌で存じ上げていたものの直接お会いするのは初めてである。しかし想像したとおり先生は物腰の柔らかい笑顔を絶やさない方だった。

冒頭私がコンピュータの仕事をしていることを知って「今日はお手柔らかに。私はいまだに原稿を手で書いている平成の化石人間と呼ばれておりますので…」とおっしゃったのを覚えている。

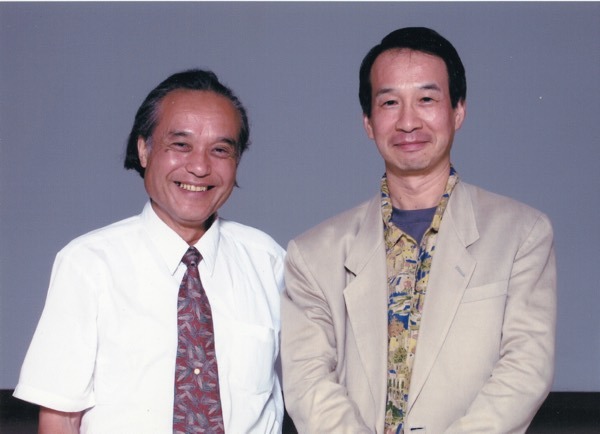

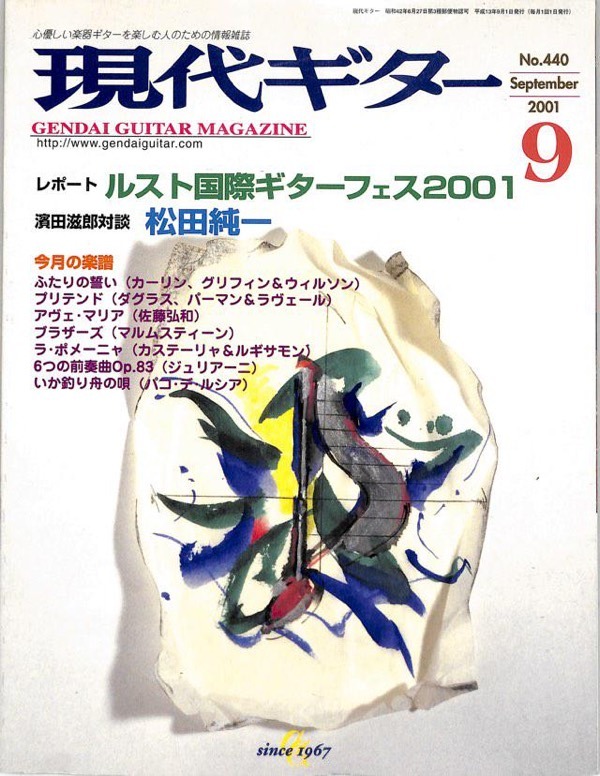

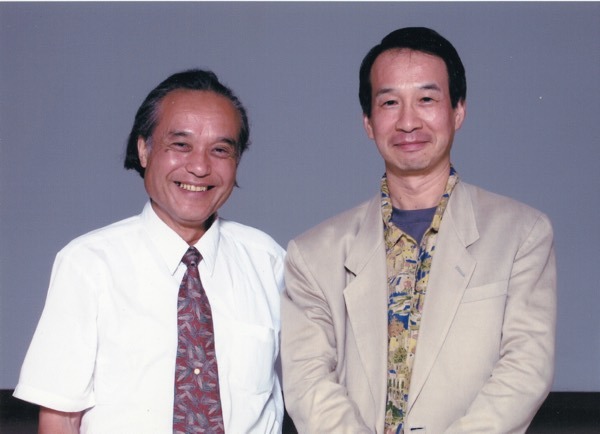

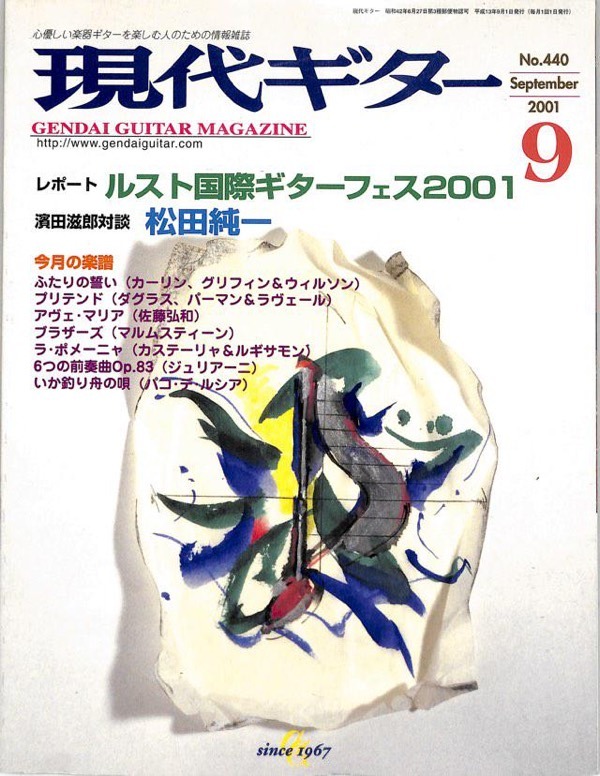

そうした対談の内容については現代ギター誌の2001年9月号(No.440)に載ることになったが対談が終わったとき私は生意気ながら「濱田先生とツーショットの写真が欲しい」と願い、カメラマンの方に撮っていただいたのがこの写真なのである。

※対談終了後、お願いして濱田先生とツーショットを撮っていただいた

写真と言えば後日お送りいただいたそれら一連の写真を友人達に見せたとき「よほど嬉しかったんだろうな。コンピュータ雑誌に載っているお前の表情とはまったく違うよ」と言われた。

それが切っ掛けとなったのか編集部とご縁ができ、ギター誌に相応しくないかとも思ったが原稿依頼があり「パソコンエイジの玉手箱」と題する4ページの連載を1年間続けた。

その後は再び現代ギターの紙面でご活躍を拝見していたが、対談させていただいた時期はたまたまフラメンコギターを習っていたときでもあり話題としてはグッドタイミングだったのかも知れない。

※当該対談が載った現代ギター誌2001年9月号(No.440)表紙

私はパーソナルコンピュータのソフトウェア開発を職業にしたが、それ以前の人生を振り返って見るとギターが人生の振り幅を大きく変えてくれたように思う。目立たない高校生だった私がギターを持って舞台に上がる機会が増えるに連れ友達も多くなった。就職してからも上場企業公認のバンドメンバーとしてリードギターとボーカルを担当した。

一時は会社公認でクリスマスパーティーでの演奏練習のため仕事を早めに切り上げて練習したことまであった。

いま思うと赤面ものだが、その積み重ねの結果現在があるわけで濱田先生の訃報を目にしつつ腱鞘炎で動かなくなった左手指を眺めている。

先生のご冥福を心からお祈りする次第…。

本稿のタイトルを「濱田滋郎先生と対談の思い出」としたが、ご本人にお目にかかったのは対談の当日一度だけであるからして少々烏滸がましいが、追悼の思いも込めて心に残っていることを記してみたい。

私がギターを手にしたのは高校生のときだった。幼少から母の意向で三味線を習わされていたが時代はプレスリーやビートルズの時代であり、またフォークソングも台頭してきたこともありギターが弾きたくバイトをして安物のギターをやっと手にした…。

※ギターは演奏だけでなく数本自作する凝り性…。これは1974年4月に自作した10弦ギター。現代ギター社から6弦ギター用の材料を購入し指板やネックなどを継ぎ足して製作。イエペス調弦でしばらくは楽しんだ

小さな楽器店兼レコード屋みたいな店でギータの教則本をと探したが時代は1965年頃の話、店には「古賀政男ギター独習」といった程度のものしかなかった。基本はクラシックギータのそれだったが例として載っている曲が古賀メロディーだったがそれでも暇さえあれば練習した。

朝食のとき、味噌汁の椀を左手で持つと指先が熱で痛いほど練習した。また三味線をずっとやっていたことも幸いし、左手の運指は苦労したことはなかったし右手も、例えばトレモロ奏法にしても素人ながらまずまず指が動くようになった。

記録を確認するとその2年後の1967年1月16日にはクラシックギターの通信教育と銘打って登場した「東京音楽アカデミー」に加入し、教本とソノシートが届くのがなによりの楽しみとなった。

そんな私が同年2月に設立された現代ギター社とその出版されたギター専門誌「現代ギター」に無関心でいられるはずはない。

ということで私は「現代ギター」誌は創刊号からの読者なのである。

またここだけの話しだが(笑)現代ギター社の求人に応募しようかと履歴書を途中まで書き込んだこともあった。しかし投函はせずその後もただただ「現代ギター」誌の一読者として楽しませていただいていたが、2001年7月3日、「現代ギター」誌編集部から電話が入った。

何ごとかと思ったがお話しは「現代ギター」誌の人気連載のひとつ「濱田滋郎対談」への参加依頼であった。

それまで諄いようだが毎月「濱田滋郎対談」は拝読していたが、私の知る限り濱田先生と対談なさる方は当然のことながらギター関係者はもとより演奏家であったりと音楽に精通された方々のはずだった。それが何故私なのか…と訝しく思ったが理由などどうでもよく、本当に濱田先生と対談できるならこんな嬉しいことはないと二つ返事でOKした。

繰り返すが濱田滋郎先生のことは数々の著作を通じてよく存じ上げていた。いまでも手元にはE.プジョール著/浜田滋郎訳「ターレガの生涯」(1977年)、浜田滋郎著「フラメンコの歴史」(1983年)、そして濱田が滋郎著「フラメンコ・アーティスト列伝」(1993年)がある。なお「ターレガの生涯」は現代ギター社創立十周年を記念して出版されたものだった。どれもこれも私の夢を膨らませてくれるものだった。

ちなみに現在先生のお名前は「濱田」と表記されているが当初は「浜田」だった。

※今でも書棚にある濱田先生の著作たち

ともあれ私は勇んで2001年7月19日に現代ギター社の編集部を訪ねた。当初電話をいただいたのが7月3日だったが私は当時お約束を守れるかどうかといった心配事を抱えていた。それは入退院を繰り返していた母が危篤になったり持ち直したりしていた時期であり、我ながら親不孝だと思いつつも「お袋!濱田先生との対談が終わるまで持ちこたえてくれ」と念じていた…。

事実母は対談の三日後の22日に帰らぬ人となったが、不謹慎ながら母は私の願いを叶えてくれたのかも知れないと思っている。

※許可を得て撮影した当時の現代ギター編集部の一郭

対談は現代ギター社の最上階にあるホールで行われた。記憶は正確でないかも知れないもののその場には先生と私、そして編集部の方とカメラマンの方だけだったと思う。

音楽関係者でもない私に何故声をかけてくださったのかは推測でしかないが、ひとつに現代ギター誌の編集が当時はまだまだ珍しいMacで行われていたことで、どこかで私のことを見知ってくださったのかも知れない。そして私が現代ギター誌創刊号からの読者であることをご存じだったから、これまた私がどこかでそのようなあれこれを書いたのかも知れない。

濱田先生のお姿ならびにお人柄はそれこそ現代ギター誌で存じ上げていたものの直接お会いするのは初めてである。しかし想像したとおり先生は物腰の柔らかい笑顔を絶やさない方だった。

冒頭私がコンピュータの仕事をしていることを知って「今日はお手柔らかに。私はいまだに原稿を手で書いている平成の化石人間と呼ばれておりますので…」とおっしゃったのを覚えている。

そうした対談の内容については現代ギター誌の2001年9月号(No.440)に載ることになったが対談が終わったとき私は生意気ながら「濱田先生とツーショットの写真が欲しい」と願い、カメラマンの方に撮っていただいたのがこの写真なのである。

※対談終了後、お願いして濱田先生とツーショットを撮っていただいた

写真と言えば後日お送りいただいたそれら一連の写真を友人達に見せたとき「よほど嬉しかったんだろうな。コンピュータ雑誌に載っているお前の表情とはまったく違うよ」と言われた。

それが切っ掛けとなったのか編集部とご縁ができ、ギター誌に相応しくないかとも思ったが原稿依頼があり「パソコンエイジの玉手箱」と題する4ページの連載を1年間続けた。

その後は再び現代ギターの紙面でご活躍を拝見していたが、対談させていただいた時期はたまたまフラメンコギターを習っていたときでもあり話題としてはグッドタイミングだったのかも知れない。

※当該対談が載った現代ギター誌2001年9月号(No.440)表紙

私はパーソナルコンピュータのソフトウェア開発を職業にしたが、それ以前の人生を振り返って見るとギターが人生の振り幅を大きく変えてくれたように思う。目立たない高校生だった私がギターを持って舞台に上がる機会が増えるに連れ友達も多くなった。就職してからも上場企業公認のバンドメンバーとしてリードギターとボーカルを担当した。

一時は会社公認でクリスマスパーティーでの演奏練習のため仕事を早めに切り上げて練習したことまであった。

いま思うと赤面ものだが、その積み重ねの結果現在があるわけで濱田先生の訃報を目にしつつ腱鞘炎で動かなくなった左手指を眺めている。

先生のご冥福を心からお祈りする次第…。

- 関連記事

-

- 緊急搬送入院闘病記 (2022/05/02)

- 1969年製作映画「放浪の画家ピロスマニ」デジタルリマスター版の勧め (2022/04/04)

- オリジナル時代小説「木挽町お鶴御用控〜鶴の舞」を無料公開 (2021/11/10)

- リュートのある暮らしを堪能 (2021/08/05)

- 再びルネサンスリュートを始めるにあたり雑感を… (2021/07/22)

- 濱田滋郎先生と対談の思い出 (2021/04/07)

- 「転ばぬ先の杖」〜 仕方なくステッキを使うことに… (2021/03/17)

- 初めてのシーリングワックスに挑戦 (2021/03/09)

- 高月靖著「南極1号伝説」読書雑感 (2020/12/22)

- オリジナル時代小説「松平藤九郎始末(五)医療の神髄〜首巻き春貞外伝」公開 (2020/10/25)

- バリスタの腕にかかってくる繊細な飲み物「カフェ・シェケラート」とは? (2020/10/22)