Walter Isaacson著「スティーブ・ジョブズ」2巻を読了した感想

話題の新著、Walter Isaacson著「スティーブ・ジョブズ」2巻を読み終えた。いつもはかなりの速読だが本書は意識的に時間をとって読んだし1巻は2度目を通した。2巻を通して素直な感想をいうなら「面白かった」というのが正直なところだが、反面粗探しをするつもりはないものの色々と気になったことも多い…。

本書はスティーブ・ジョブズの伝記である。これは著者ウォルター・アイザックソン自身が巻末で記しているのだから間違いない。

「伝記」とは一般的に特定の個人の生き様と業績の記録ということになるのだろう。そして私も少年のときから多くの伝記を読んで育った。

それらの中で多少でも記憶があるのは野口英世、シュバイッツァー、ジョージ・ワシントン、リンカーン、キューリー婦人、ウォーレス・カロザース、トーマス・エジソンなどなどだ…。

それらの偉人たちの挫折と苦悩そして成功の物語を読み続けたのは子供心にもそうした偉人に近づきたいとか同じ道を歩きたいと思ったわけではない。偉人たちの物語は私に向上心という刺激を与えてくれたが、だからといって野口英世の伝記を読んで医者になりたいとかワシントンやリンカーンの伝記を読んで政治家になりたい等と考えたことはなかった。

しかし、子供だからしてエジソンの伝記を読めば単純に発明とか電信といったものに触発され、狭い自宅の押し入れと物入れの間に細い導線を引き通信の真似事を始めたし、ワシントンの桜の木の話しに感動し、その日一日は正直に生きようと思ったりした(笑)。

ともかくそれらの偉人達は伝記になるほどの業績を残した "過去の人物" だという認識だったから、どうにもスティーブ・ジョブズの伝記というニュアンスが私にはしっくりとこないというのが第一印象である。

私にとってスティーブ・ジョブズは同時代の人物であり、事実この目で何回も彼の姿を眺めたし、直接会話こそしなかったものの、袖が触れ合う近くにいたこともある人物であり、彼の記憶はまだ生々しいのだ。

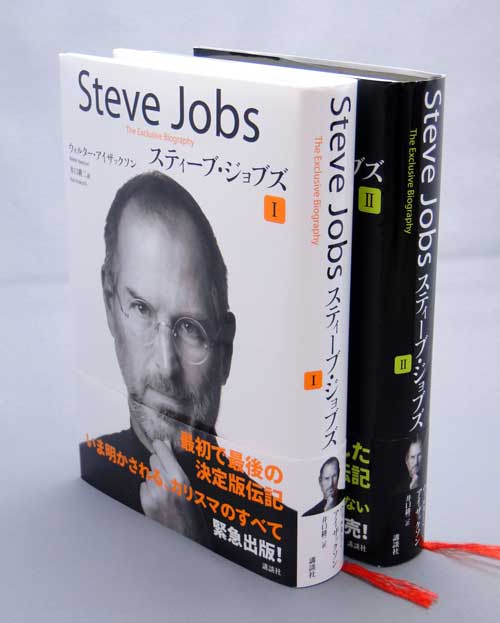

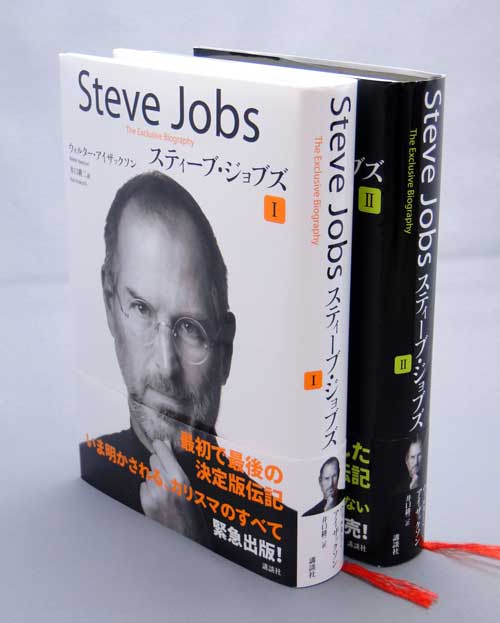

※読了したWalter Isaacson著「スティーブ・ジョブズ」上下2巻

それはともかく確かに本書は面白かったが、スティーブ・ジョブズという人物…やはり嫌な奴だ(笑)。

彼の特異な言動は一説によると自己愛性人格障害の成せるわざだったという話もあるほど、自分を特別な人間と考え特権意識も強い。

ちなみにウィキペディアで「自己愛性人格障害」の項を見てみると「5つ以上が当てはまると自己愛性人格障害の可能性がある」として記されている7つの判断基準のほとんどがジョブズのことを言っているのではないかと思うほどマッチングしている。

私は最初期からのAppleファンであるが製品好きの企業嫌いを明言してきた。したがってジョブズの業績やその偉業は素直に認めるし彼の存在なくしてAppleという企業は生まれなかったしまた育たなかった事を十分理解しているもののやはり1人の人間としてスティーブ・ジョブズは好きにはなれない。

またあらためて本書でスティーブ・ジョブズという人物の一生をトレースしてみると彼がスティーブ・ウォズニアックと出会い、コンピュータテクノロジーに興味を持ったその一点がより大きく輝いてくるように思える。なぜなら、歴史に「もしも」は野暮ではあるが、もしもジョブズが他の分野の仕事についたとするなら、企業やコミュニティーあるいは周りから疎まれるだけの生涯を過ごさざるを得なかったかも知れない。

ジョブズ本人も認識しているとおり、AppleあるいはNeXTあるいはPIXARにしてもCEOという頂点の立場にいたからこそ我を押し通すことができたとしか思えない。いや...すぐに反論が聞こえそうだが、事は彼の考えが正しいとか間違っているという問題ではない。彼のようなやり方、他人に対しての接し方はどのように正当化しようとしても褒められたものではないからだ。

彼の特異な生涯を振り返ると「スティーブ・ジョブズを真似て成功しよう」といった幾多の試みはやはり成功しないと思わざるを得ない(笑)。私は何度も同じ事を記しているがジョブズはジョブズであって他の誰でもないし、頭が良いとか話しが上手いとか金があるといったことを駆使し、全身全霊をかけてジョブズの真似をしてもそれは狂人としか見られないだろうし一生を棒に振るに違いない。

偉人の素晴らしい点を少しでも会得したいと努力するのは結構だし他人の優れた点を謙虚に学ぶことは素晴らしいことだ。だが「これであなたもジョブズになれる」式のうたい文句を信用してはならない。事実そうした傾向を煽るような書籍が多いのがどうにも気になるのだが…。

スティーブ・ジョブズという人物のことはリアルタイムに、また多くの情報を得て見知ってきたつもりだが、今回「Steve Jobs」2巻を読んであらためて感じたことは彼こそ歴史始まって以来のコンピュータ・テクノロジー・アーティストだったという思いがより強くなった…。

ジョブズはたまたまAppleというメーカーの人間ではあったが、製品に対するその病的な拘りを理解しようとすれば彼はプロダクトを生産していたのではなくアートを生産し続けていたと考えるべきなのだ。したがって我々の手にしているMacやiPhoneはまさしくジョブズの感性と拘りから生まれた作品なのである。

ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルはカメラを駆使し、写真を元に複製が容易で流れ作業的効果を意図し、シルク転写による作品群を大量に市場に送り出した。無論そこにはウォーホルの強いメッセージが含まれている。

スティーブ・ジョブズはMacintoshは勿論、iPodやiPhoneにそれと同じ事をイメージしたのだ。

それまで計測器のような金属の箱か基板むき出しのまま販売していたホビーコンピュータだったが、ジョブズはApple IIをアイボリーのプラスチックケースに収めることに拘った。そして初代Macintoshの内側に開発者らのサインを入れたことしかり、Macintoshだけでなく彼の作り出したiMac、iPod、iPhoneそしてiPadもすべていわゆるクローズドなマシンである。ジョブズはユーザーがこれらの筐体を開け、改造したり別のものを加えることを大変嫌っていた。自分たちがリリースするものはそれだけで完全なものでありユーザーといえども他者が手を加えることを許さなかったジョブズの拘りは彼をアーチストとして捉えるならよくわかる。

なぜなら、考えてもみていただきたい。ピカソにしろウォーホルにしても自分の作品に誰かが手を加えることを望むわけがない…。ジョブズも同類なのだ。

さて細かなシチュエーションはともかくこれまでにも大筋でスティーブ・ジョブズという人物の言動を追ってきた1人としては決して粗探しするつもりはないが気になる箇所も多々ある。

日本語版でおかしいと思った部分は原著と見比べて読み進んだが、いくつか誤訳と思われる箇所も見つけた。その一部はTwitterでもつぶやいたし訳者の井口耕二氏からのコメントもいただいたので繰り返さないが、そもそも著者ウォルター・アイザックソンはテクノロジーにあまり詳しくないように感じる。

例えば「Steve Jobs[2]」のP150 に「アドビのフォトショップに対抗するiPhoto…」とAppleがAdobeの対応に業を煮やし、Photoshopに対抗すべくiPhotoを開発したといった意味に取れる部分がある。訝しく思ったが原著にもそう書かれている。確かにフォトショップには画像管理と閲覧機能も含まれるが「フォトショップに対抗するためiPhotoを開発」というニュアンスは言い過ぎだろう。彼はPhotoshopとiPhotoを使ったことがあるのだろうかと疑ってしまう。

それから「Steve Jobs[1]」のカバー折込によれば、2年ほどの間に50回ほど著者はジョブズにインタービューを行ったという。そして最後のインタビューのとき、去りがたく、これまでプライバシーを公開しないことで有名だったジョブズが何故...積極的にインタビューに応じてプライベートなことまであかしてくれたのかを初めて聞いた…とある。

本著はご承知のようにスティーブ・ジョブズ自身から著名なジャーナリストであり、それまでにもアインシュタインやベンジャミン・フランクリンの伝記を書きベストセラーにしたウォルター・アイザックソンに自分の伝記を書いて欲しいと頼んだからこそ生まれたものだ。

ウォルター・アイザックソンは当初その依頼を断るが、ジョブズの病状を知り執筆を引き受けたと報道されている。

そうであるならウォルター・アイザックソンはジャーナリストとして鈍すぎる…(笑)。

あのスティーブ・ジョブズが伝記を書いて欲しいと依頼したとき、私ならその返事をする前に最初に問いただしたいことはなぜプライバシーを侵してまで伝記を残したいのかという質問をする。それは問うに値する疑問だと思う。何故ならジョブズの意図が明確になるほど、伝記の書き方や取材のやりかたも良い意味で変わってくるのではないだろうか。

日本語版の帯には「最初で最後の決定版伝記」とあるが、個人的にはスティーブ・ジョブズという人物の評価は今後も続いていくものと考えている。

したがって例えば10年後に再び、力ある著者によりスティーブ・ジョブズの生涯を振り返って見るのもアリだと思うし是非そうすべきではないかと思う。その時になればいまより深く家族や親族たちの話しも聞けるに違いない。

事実ジョブズの実の妹、モナ・シンプソンによる弔辞が発表されたがその優れた文章はもとより、身内の者でしか決して語れないその内容は短いものながら我々の心を揺さぶり、本書には得られない何かが詰まっているように思える。

ウォルター・アイザックソン著「スティーブ・ジョブズ」は「最初で最後の伝記」ではなくスティーブ・ジョブズ伝説のほんの始まりに過ぎないと考えなければならない。

しかし、スティーブ・ジョブズがいない事を思い出す度に寂しさが募る...。

本書はスティーブ・ジョブズの伝記である。これは著者ウォルター・アイザックソン自身が巻末で記しているのだから間違いない。

「伝記」とは一般的に特定の個人の生き様と業績の記録ということになるのだろう。そして私も少年のときから多くの伝記を読んで育った。

それらの中で多少でも記憶があるのは野口英世、シュバイッツァー、ジョージ・ワシントン、リンカーン、キューリー婦人、ウォーレス・カロザース、トーマス・エジソンなどなどだ…。

それらの偉人たちの挫折と苦悩そして成功の物語を読み続けたのは子供心にもそうした偉人に近づきたいとか同じ道を歩きたいと思ったわけではない。偉人たちの物語は私に向上心という刺激を与えてくれたが、だからといって野口英世の伝記を読んで医者になりたいとかワシントンやリンカーンの伝記を読んで政治家になりたい等と考えたことはなかった。

しかし、子供だからしてエジソンの伝記を読めば単純に発明とか電信といったものに触発され、狭い自宅の押し入れと物入れの間に細い導線を引き通信の真似事を始めたし、ワシントンの桜の木の話しに感動し、その日一日は正直に生きようと思ったりした(笑)。

ともかくそれらの偉人達は伝記になるほどの業績を残した "過去の人物" だという認識だったから、どうにもスティーブ・ジョブズの伝記というニュアンスが私にはしっくりとこないというのが第一印象である。

私にとってスティーブ・ジョブズは同時代の人物であり、事実この目で何回も彼の姿を眺めたし、直接会話こそしなかったものの、袖が触れ合う近くにいたこともある人物であり、彼の記憶はまだ生々しいのだ。

※読了したWalter Isaacson著「スティーブ・ジョブズ」上下2巻

それはともかく確かに本書は面白かったが、スティーブ・ジョブズという人物…やはり嫌な奴だ(笑)。

彼の特異な言動は一説によると自己愛性人格障害の成せるわざだったという話もあるほど、自分を特別な人間と考え特権意識も強い。

ちなみにウィキペディアで「自己愛性人格障害」の項を見てみると「5つ以上が当てはまると自己愛性人格障害の可能性がある」として記されている7つの判断基準のほとんどがジョブズのことを言っているのではないかと思うほどマッチングしている。

私は最初期からのAppleファンであるが製品好きの企業嫌いを明言してきた。したがってジョブズの業績やその偉業は素直に認めるし彼の存在なくしてAppleという企業は生まれなかったしまた育たなかった事を十分理解しているもののやはり1人の人間としてスティーブ・ジョブズは好きにはなれない。

またあらためて本書でスティーブ・ジョブズという人物の一生をトレースしてみると彼がスティーブ・ウォズニアックと出会い、コンピュータテクノロジーに興味を持ったその一点がより大きく輝いてくるように思える。なぜなら、歴史に「もしも」は野暮ではあるが、もしもジョブズが他の分野の仕事についたとするなら、企業やコミュニティーあるいは周りから疎まれるだけの生涯を過ごさざるを得なかったかも知れない。

ジョブズ本人も認識しているとおり、AppleあるいはNeXTあるいはPIXARにしてもCEOという頂点の立場にいたからこそ我を押し通すことができたとしか思えない。いや...すぐに反論が聞こえそうだが、事は彼の考えが正しいとか間違っているという問題ではない。彼のようなやり方、他人に対しての接し方はどのように正当化しようとしても褒められたものではないからだ。

彼の特異な生涯を振り返ると「スティーブ・ジョブズを真似て成功しよう」といった幾多の試みはやはり成功しないと思わざるを得ない(笑)。私は何度も同じ事を記しているがジョブズはジョブズであって他の誰でもないし、頭が良いとか話しが上手いとか金があるといったことを駆使し、全身全霊をかけてジョブズの真似をしてもそれは狂人としか見られないだろうし一生を棒に振るに違いない。

偉人の素晴らしい点を少しでも会得したいと努力するのは結構だし他人の優れた点を謙虚に学ぶことは素晴らしいことだ。だが「これであなたもジョブズになれる」式のうたい文句を信用してはならない。事実そうした傾向を煽るような書籍が多いのがどうにも気になるのだが…。

スティーブ・ジョブズという人物のことはリアルタイムに、また多くの情報を得て見知ってきたつもりだが、今回「Steve Jobs」2巻を読んであらためて感じたことは彼こそ歴史始まって以来のコンピュータ・テクノロジー・アーティストだったという思いがより強くなった…。

ジョブズはたまたまAppleというメーカーの人間ではあったが、製品に対するその病的な拘りを理解しようとすれば彼はプロダクトを生産していたのではなくアートを生産し続けていたと考えるべきなのだ。したがって我々の手にしているMacやiPhoneはまさしくジョブズの感性と拘りから生まれた作品なのである。

ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルはカメラを駆使し、写真を元に複製が容易で流れ作業的効果を意図し、シルク転写による作品群を大量に市場に送り出した。無論そこにはウォーホルの強いメッセージが含まれている。

スティーブ・ジョブズはMacintoshは勿論、iPodやiPhoneにそれと同じ事をイメージしたのだ。

それまで計測器のような金属の箱か基板むき出しのまま販売していたホビーコンピュータだったが、ジョブズはApple IIをアイボリーのプラスチックケースに収めることに拘った。そして初代Macintoshの内側に開発者らのサインを入れたことしかり、Macintoshだけでなく彼の作り出したiMac、iPod、iPhoneそしてiPadもすべていわゆるクローズドなマシンである。ジョブズはユーザーがこれらの筐体を開け、改造したり別のものを加えることを大変嫌っていた。自分たちがリリースするものはそれだけで完全なものでありユーザーといえども他者が手を加えることを許さなかったジョブズの拘りは彼をアーチストとして捉えるならよくわかる。

なぜなら、考えてもみていただきたい。ピカソにしろウォーホルにしても自分の作品に誰かが手を加えることを望むわけがない…。ジョブズも同類なのだ。

さて細かなシチュエーションはともかくこれまでにも大筋でスティーブ・ジョブズという人物の言動を追ってきた1人としては決して粗探しするつもりはないが気になる箇所も多々ある。

日本語版でおかしいと思った部分は原著と見比べて読み進んだが、いくつか誤訳と思われる箇所も見つけた。その一部はTwitterでもつぶやいたし訳者の井口耕二氏からのコメントもいただいたので繰り返さないが、そもそも著者ウォルター・アイザックソンはテクノロジーにあまり詳しくないように感じる。

例えば「Steve Jobs[2]」のP150 に「アドビのフォトショップに対抗するiPhoto…」とAppleがAdobeの対応に業を煮やし、Photoshopに対抗すべくiPhotoを開発したといった意味に取れる部分がある。訝しく思ったが原著にもそう書かれている。確かにフォトショップには画像管理と閲覧機能も含まれるが「フォトショップに対抗するためiPhotoを開発」というニュアンスは言い過ぎだろう。彼はPhotoshopとiPhotoを使ったことがあるのだろうかと疑ってしまう。

それから「Steve Jobs[1]」のカバー折込によれば、2年ほどの間に50回ほど著者はジョブズにインタービューを行ったという。そして最後のインタビューのとき、去りがたく、これまでプライバシーを公開しないことで有名だったジョブズが何故...積極的にインタビューに応じてプライベートなことまであかしてくれたのかを初めて聞いた…とある。

本著はご承知のようにスティーブ・ジョブズ自身から著名なジャーナリストであり、それまでにもアインシュタインやベンジャミン・フランクリンの伝記を書きベストセラーにしたウォルター・アイザックソンに自分の伝記を書いて欲しいと頼んだからこそ生まれたものだ。

ウォルター・アイザックソンは当初その依頼を断るが、ジョブズの病状を知り執筆を引き受けたと報道されている。

そうであるならウォルター・アイザックソンはジャーナリストとして鈍すぎる…(笑)。

あのスティーブ・ジョブズが伝記を書いて欲しいと依頼したとき、私ならその返事をする前に最初に問いただしたいことはなぜプライバシーを侵してまで伝記を残したいのかという質問をする。それは問うに値する疑問だと思う。何故ならジョブズの意図が明確になるほど、伝記の書き方や取材のやりかたも良い意味で変わってくるのではないだろうか。

日本語版の帯には「最初で最後の決定版伝記」とあるが、個人的にはスティーブ・ジョブズという人物の評価は今後も続いていくものと考えている。

したがって例えば10年後に再び、力ある著者によりスティーブ・ジョブズの生涯を振り返って見るのもアリだと思うし是非そうすべきではないかと思う。その時になればいまより深く家族や親族たちの話しも聞けるに違いない。

事実ジョブズの実の妹、モナ・シンプソンによる弔辞が発表されたがその優れた文章はもとより、身内の者でしか決して語れないその内容は短いものながら我々の心を揺さぶり、本書には得られない何かが詰まっているように思える。

ウォルター・アイザックソン著「スティーブ・ジョブズ」は「最初で最後の伝記」ではなくスティーブ・ジョブズ伝説のほんの始まりに過ぎないと考えなければならない。

しかし、スティーブ・ジョブズがいない事を思い出す度に寂しさが募る...。

- 関連記事

-

- 禅とMac日本語化に見るジョブズ日本文化への理解度を探る (2011/12/16)

- 「デジタル文化研究所」サイト( 所長:近藤龍太郎氏 )オープン (2011/12/12)

- Walter Isaacson著「スティーブ・ジョブズ 」への批判について (2011/12/07)

- 「ジョブズ伝説」著者、高木利弘氏独占インタビュー(後編) (2011/12/05)

- 「ジョブズ伝説」著者、高木利弘氏独占インタビュー(前編) (2011/12/02)

- Walter Isaacson著「スティーブ・ジョブズ」2巻を読了した感想 (2011/11/17)

- Walter Isaacson著「Steve Jobs」のUS版とUK版を比較すると... (2011/11/11)

- 当研究所のオールドMacがNHK BS1のジョブズ氏追悼番組に出演 (2011/10/08)

- アップルジャパン(株)が解散消滅するというニュースに接して (2011/09/16)

- スティーブ・ジョブズ CEOの辞任に思う (2011/08/26)

- スティーブ・ジョブズ29歳の「PLAYBOY」誌インタビューが凄い (2011/08/05)