「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」ファーストインプレッション

随分と前から探していた本「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」がやっと手に入った。"パウル・クレー"といえば私たちは画家として承知しているが、彼は10年間あの総合芸術学校「バウハウス」で教鞭をとっていた。「造形理論ノート」はそのクレー直筆の講義草稿なのである。

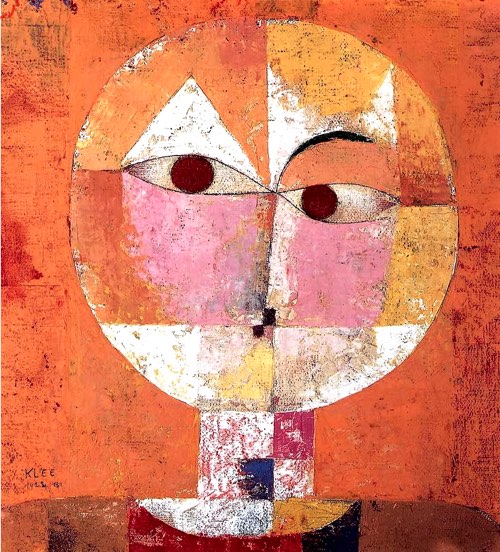

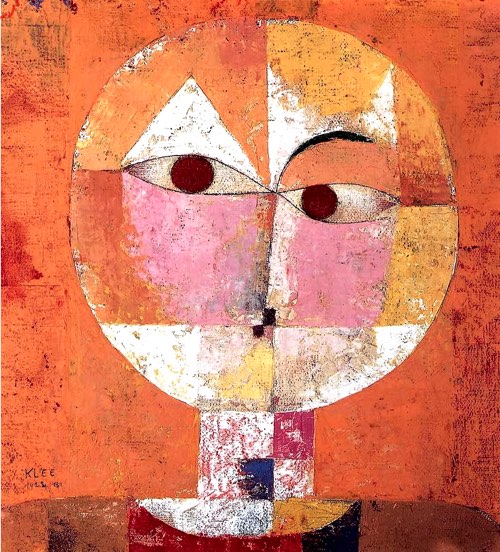

巨匠パウル・クレー(1879-1940)の絵に出会った最初はご多分にもれず画集だったが、1990年前半にニューヨーク近代美術館やボストン美術館でその小ぶりな作品群たちの前にたたずんだことがあった...。そして彼の作品「セネシオ(1922年)」などは少年時代から何回も模写したほど大好きな画家である。それらの作品はなんと詩的であり、音楽的であることか...。

クレーは「見えるものの形をそのまま描くのは、私の仕事ではない。カメラのすることだ。」と言っているそうだが、人の顔とセネシオ(さわぎく)の花を再構成したと思われるこの作品は見る度に違う表情に見え、今にも動き出しそうだ...。

※パウル・クレー作(1922年)「セネシオ(さわぎく)」。バーゼル美術館蔵

さて、バウハウス(Bauhaus)は1919年から1933年までの14年間、ナチスにより閉鎖されるまで、ドイツワイマールに設立された美術と建築に関わる総合的な学校であった。そしてクレーはそのバウハウスで教鞭をとっていたいたことも周知のことである。

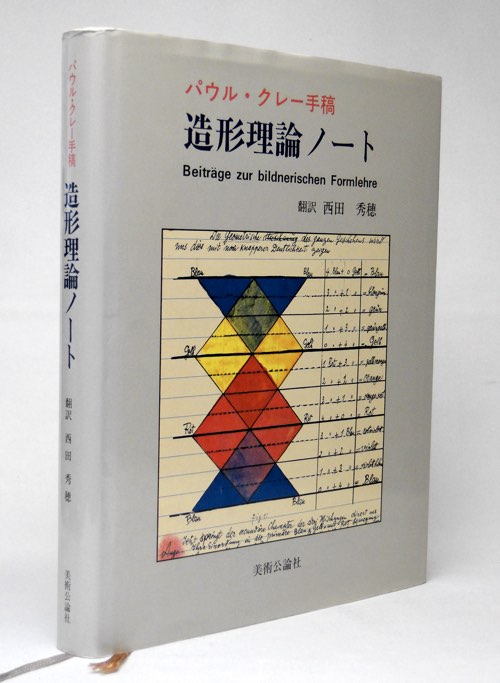

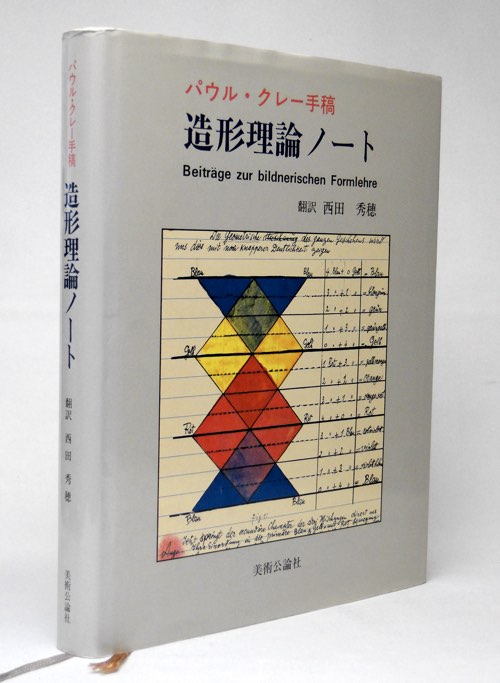

※パウル・クレー、「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」カバーより

詳細な解説は避けるが、バウハウスがその後の芸術はもとより、思想や教育...いや現代生活そのものに与えた影響は計り知れないものがある。現在でもデザインや建築を志す人たちの中にはバウハウスに大きな影響を受けている人たちも多い。なおワイマールのデッサウ校とその関連遺産群は1996年に世界遺産(文化遺産)に登録されているという。

ところでバウハウスをご存じないデザイナーはいないだろうが、いま一番光輝いているインダストリアルデザイナーの1人、Appleのジョナサン・アイブも間接的にバウハウスに影響を受けているという。なぜならアイブが影響を受けたと自身で名を上げたドイツのブラウン社のデザイナー、巨匠ディーター・ラムスは文字通りバウハウスの流れを組むデザイナーであるからだ。

デザインや美術を愛する一人として、そしてクレーの作品が好きな一人として、もしタイムマシンがあるなら、バウハウスで教鞭をとっていたパウル・クレーの授業を是非受けてみたいと思う。無論それは無理な相談ではあるが、実はクレー自身が授業のために準備し、講義に使った直筆のノートが残されているのである。

この貴重な資料により、1921年と1922年の冬学期、1922年の夏学期そして1922年と1923年の冬学期という3学期間におけるクレーの授業を追体験することができるわけだ...。私が本書を探し続けていた理由がお分かりいただけたと思う。

しかし、発行元の美術公論社が2004年に廃業したこともあり、本書は絶版となり一部古書として売買されるだけになってしまった。それも需要が供給を上回ったからか、現在かなりの高値が付いている。

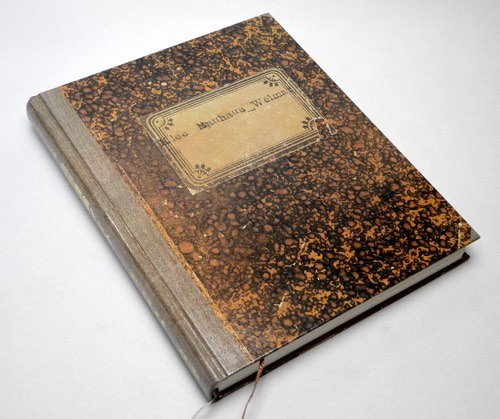

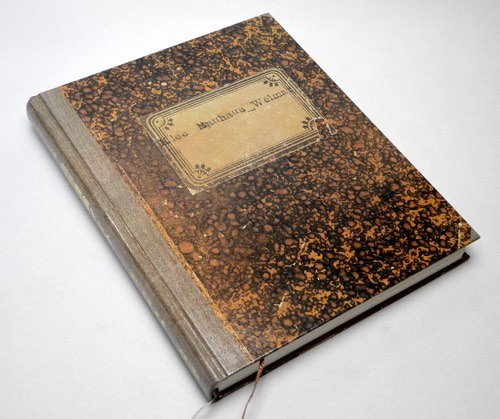

※美術公論社刊「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」カバー(上)と原ノートを模した表紙デザイン(下)

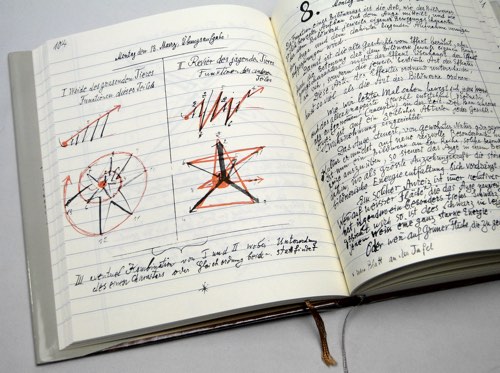

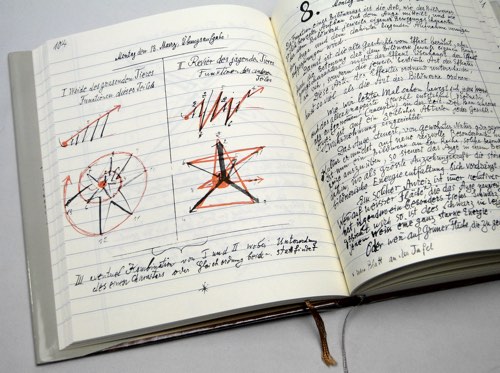

本書は前半がクレーの手書きによるテキストと図版を原本のまま、いわゆるファクシミリ版として再現したものだ。青い罫線がある手帳に幾多の図版とクレーの直筆を見ることができる。無論それはドイツ語で書かれているため、私には判読できないが、後半にはテキスト部分の日本語訳が載っている。

今回は、まだ入手したばかりでろくに内容を把握していないこともあり、さわりだけの紹介に留めるが、この草稿はクレーが講義で話したであろう言葉が手書きされている。ために、クレーの講義を追体現できることになる。

内容的には講義と実習が繰り返されているようだが、授業の終わりになると次回への課題が提示されるといった生々しい内容だ。 そしてその内容は正直難解な箇所も多い...。

※「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」の一部

パウル・クレーの絵画作品から受ける素直な印象は、無垢な印象と共にリズミカルで音楽的な動きを感じさせるものが多いが、事実彼は音楽をよくする人だった。本書を一読するまでもなく、パウル・クレーは、自身の経験と探求から導き出した造形理論を自身の作品に活かすことは勿論、バウハウスの授業によってその後の美術教育のあり方を示したのである。

____________________________________________________________________________________

「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」

1988年12月 初版発行

著者:パウル・クレー

翻訳: 西田 秀穂、松崎 俊之

発行:美術公論社

サイズ:A5判 / 337ページ

書籍コード:ISBN4-89330-081-4

____________________________________________________________________________________

巨匠パウル・クレー(1879-1940)の絵に出会った最初はご多分にもれず画集だったが、1990年前半にニューヨーク近代美術館やボストン美術館でその小ぶりな作品群たちの前にたたずんだことがあった...。そして彼の作品「セネシオ(1922年)」などは少年時代から何回も模写したほど大好きな画家である。それらの作品はなんと詩的であり、音楽的であることか...。

クレーは「見えるものの形をそのまま描くのは、私の仕事ではない。カメラのすることだ。」と言っているそうだが、人の顔とセネシオ(さわぎく)の花を再構成したと思われるこの作品は見る度に違う表情に見え、今にも動き出しそうだ...。

※パウル・クレー作(1922年)「セネシオ(さわぎく)」。バーゼル美術館蔵

さて、バウハウス(Bauhaus)は1919年から1933年までの14年間、ナチスにより閉鎖されるまで、ドイツワイマールに設立された美術と建築に関わる総合的な学校であった。そしてクレーはそのバウハウスで教鞭をとっていたいたことも周知のことである。

※パウル・クレー、「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」カバーより

詳細な解説は避けるが、バウハウスがその後の芸術はもとより、思想や教育...いや現代生活そのものに与えた影響は計り知れないものがある。現在でもデザインや建築を志す人たちの中にはバウハウスに大きな影響を受けている人たちも多い。なおワイマールのデッサウ校とその関連遺産群は1996年に世界遺産(文化遺産)に登録されているという。

ところでバウハウスをご存じないデザイナーはいないだろうが、いま一番光輝いているインダストリアルデザイナーの1人、Appleのジョナサン・アイブも間接的にバウハウスに影響を受けているという。なぜならアイブが影響を受けたと自身で名を上げたドイツのブラウン社のデザイナー、巨匠ディーター・ラムスは文字通りバウハウスの流れを組むデザイナーであるからだ。

デザインや美術を愛する一人として、そしてクレーの作品が好きな一人として、もしタイムマシンがあるなら、バウハウスで教鞭をとっていたパウル・クレーの授業を是非受けてみたいと思う。無論それは無理な相談ではあるが、実はクレー自身が授業のために準備し、講義に使った直筆のノートが残されているのである。

この貴重な資料により、1921年と1922年の冬学期、1922年の夏学期そして1922年と1923年の冬学期という3学期間におけるクレーの授業を追体験することができるわけだ...。私が本書を探し続けていた理由がお分かりいただけたと思う。

しかし、発行元の美術公論社が2004年に廃業したこともあり、本書は絶版となり一部古書として売買されるだけになってしまった。それも需要が供給を上回ったからか、現在かなりの高値が付いている。

※美術公論社刊「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」カバー(上)と原ノートを模した表紙デザイン(下)

本書は前半がクレーの手書きによるテキストと図版を原本のまま、いわゆるファクシミリ版として再現したものだ。青い罫線がある手帳に幾多の図版とクレーの直筆を見ることができる。無論それはドイツ語で書かれているため、私には判読できないが、後半にはテキスト部分の日本語訳が載っている。

今回は、まだ入手したばかりでろくに内容を把握していないこともあり、さわりだけの紹介に留めるが、この草稿はクレーが講義で話したであろう言葉が手書きされている。ために、クレーの講義を追体現できることになる。

内容的には講義と実習が繰り返されているようだが、授業の終わりになると次回への課題が提示されるといった生々しい内容だ。 そしてその内容は正直難解な箇所も多い...。

※「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」の一部

パウル・クレーの絵画作品から受ける素直な印象は、無垢な印象と共にリズミカルで音楽的な動きを感じさせるものが多いが、事実彼は音楽をよくする人だった。本書を一読するまでもなく、パウル・クレーは、自身の経験と探求から導き出した造形理論を自身の作品に活かすことは勿論、バウハウスの授業によってその後の美術教育のあり方を示したのである。

____________________________________________________________________________________

「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」

1988年12月 初版発行

著者:パウル・クレー

翻訳: 西田 秀穂、松崎 俊之

発行:美術公論社

サイズ:A5判 / 337ページ

書籍コード:ISBN4-89330-081-4

____________________________________________________________________________________

- 関連記事

-

- 小松政夫著「のぼせもんやけん2」に見る植木等という男 (2008/03/18)

- 今年忘れられぬ歌となった〜すぎもとまさとの「吾亦紅」を聴いて... (2007/11/26)

- 1500年の封印から蘇った禁断の書「マグダラのマリアによる福音書」とは (2007/04/20)

- 1700年ぶりに復元された「ユダの福音書」を読んで (2007/03/07)

- キリストの心理分析〜「人間イエスを科学する」を読む (2007/02/20)

- 「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」ファーストインプレッション (2006/12/10)

- 発心50年、犬を家族として迎える夢が叶う! (2006/11/13)

- 裾分一弘著「レオナルドに会う日」に見るコレクターの性(さが) (2006/09/21)

- シャーロック・ホームズの冒険[完全版]全巻DVD-BOX入手 (2006/09/04)

- 父の卒寿の祝い〜人形町「今半」ですき焼きを (2006/07/03)

- 知ってますか?日本一の斬られ役...福本清三さんを (2006/06/26)