Apple 「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」雑感

GUI すなわちグラフィカル・ユーザー・インターフェイスといえば1984年に登場したMacintoshのデスクトップがその典型的な例とされるのはMacintoshのそれが優れていたというだけではない。重要なのはAppleが1987年に「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」を出版し、一般向けにマン・マシンインターフェイス設計のガイドラインを明確に提示したことが大きく影響しているのだ。

Apple社が1984年にリリースしたMacintoshは、現在パーソナルコンピュータの主流となっている「グラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)」を搭載したコンピュータの先駆けとして知られている。無論本当のところはその1年前にリリースされたLisaだと主張したいところだが、Lisaはビジネス的に失敗したプロダクトでもあったため短命に終わったこともMacintoshのそれを際立たせることになった。

無論物事は多くの人たちに知られなくては認知されたことにならない。Macintoshは幸いなことに現在でも健在なわけで、実質GUI云々といえばMacintoshと言われても間違いではないというべきだろう...。

事実MacintoshはApple Desktop Interfaceが最も高い完成度でインプリメントされた機種といえるからだ。

ただし本書「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」冒頭には「.....このインタフェイスはLisaにおいて初めて実現され、その後のMacintoshでさらに洗練されたものとなりました」ときちんとLisaに附言している点は気持ちが良い。

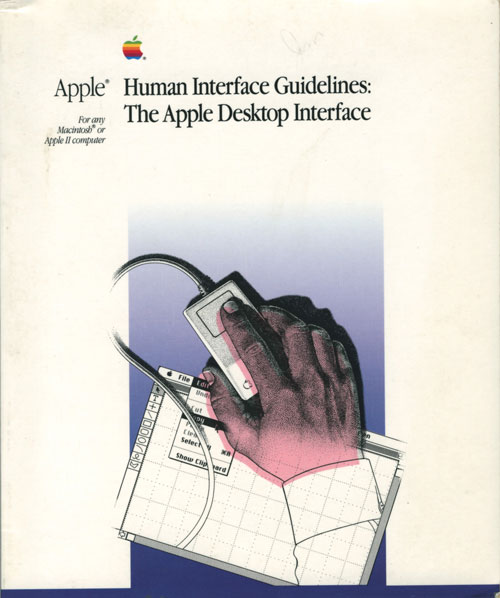

※1987年発行「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」英語版

さて今回はその「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」の紹介だが、Macintoshのソフトウェア開発者でまさかこの書籍の存在を知らない人はいないだろうし万一通読していない人がいたとするならそれは責められるべきである。

本書はAppleが1987年に出版したもので、そのマン・マシンインターフェイス設計のガイドラインを解説した先駆けであり、現在でもインターフェイスの一般的なデザイン原則(General design principles) を語る上でアプリケーション開発者ならびにデザイナーたち必読の書と高く評価されているものだ。

確かに25年ほども前の内容だから概念に古さを感じる部分もあるが、今日のGUIを形作っただけでなくMacintoshというパーソナルコンピュータ開発の背景にある設計思想やあるべき姿勢を具体的に紹介したその意義は大変大きなものがある。そのおかげでサードパーティー製を含む多くのアプリケーション間で、操作の一貫性、統一感を保つことができるようになったといっても過言ではない。

本書による設計思想には「ユーザー側の視点」「グラフィック使用の原則」「プログラミング上の戦略」「ハンディキャップを持つユーザーへの対応」なとが記載されているが最も知られているのは「Apple Desktop Interface の基本的な10 原則」として提示されたインターフェイスの「一般的な設計原則(General design principles)」の項だろう。

取り急ぎそれらの項目のみ紹介してみる。

□ Metaphors from the real world ~ 比喩の使用

□ Direct manipulation ~ 操作の直截性

□ See-and-point (instead of remember-and-type) ~ 見たものを指示する(憶えてキー操作するかわりに)

□ Consistency ~ 一貫性

□ WYSIWYG (what you see is what you get) ~ スクリーンで見たままをプリントする

□ User control ~ ユーザによるコントロール

□ Feedback and dialog ~ フィードバックとダイアログ

□ Forgiveness ~ 寛容性

□ Perceived stability ~ 安定性

□ Aesthetic integrity ~ 美的完成度

そのひとつひとつについてここで説明することはできないが、一般ユーザーの方々も機会があったら是非目を通していただくことをお勧めしたい。

MacintoshのFinderひとつ、メニューひとつがなぜそうなっているのか...それらは偶然の産物ではなくAppleの開発者等の強い意志とこれまでの歴史を踏まえた地道な研究の成果が見て取れるに違いない。

なお “Direct Manipulation” の項の最後に記されている「コンピュータ操作をエンジョイしてはならない、という理由はどこにもありません」とする下りはそれまでコンピュータという代物がいかに面白味のないものだったかを再認識させると共にMacintoshがなぜ熱狂的に受け入れられたのかを考えるヒントにもなるだろう。

このもの言いはLisa開発陣たちの設計要綱にあったという「Lisaは使って楽しくなければならない」あるいは「Lisaを使うことそのものが報酬となって、仕事が充実するよう、ユーザーとの相互作用における友好性と機微には特に注意を払わなければならない」と同じくAppleの志の高さを感じさせずにはおかない。

とはいえ前記したように本書の発端はすでに25年も前であり、GUIといってもすでにメタファーを利用したインターフェイスを最良のものだとする時代ではなくなっていることも事実だ。ただし本書自身が述べているように「これらのガイドラインは最終的なものではなく」「今後も機能強化される」ことを示唆した上で「全く別なインターフェイスが現れることも考えられる」としているAppleの柔軟で現実的な認識は素晴らしい。

なお原書はAddison-Wesley社より1987年に米国で発刊されたものだが、今回はその日本語版も参照した。

手元の日本語版は2004年7月22日に(株)新紀元社から出版されたものだがそれは1989年11月に(株)アジソン・ウェスレイ・パブリッシャーズ・ジャパンより発刊されたものを著作者の許可を得て再発行したものだという。

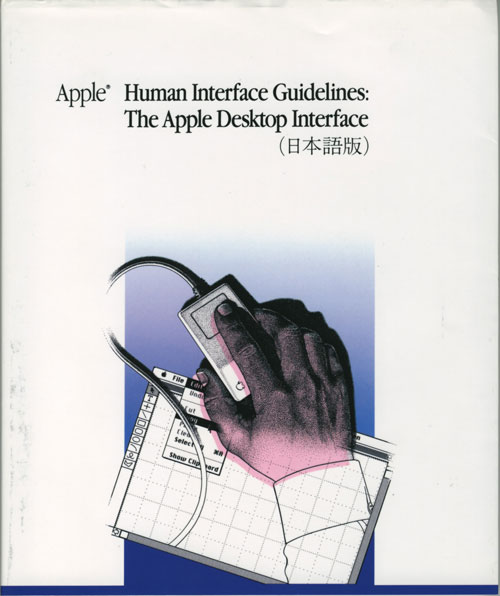

※日本語版「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」

また余談だが英語版の原書ならびに日本語版表紙に描かれているマウスを操作する手は、どこかあのM.C.エッシャー(1898年6月17日~1972年3月27日)の描く“Drawing Hands” を彷彿とさせる。したがって原書英語版と日本語版の表紙デザインはほぼ同一だが、日本語版には英語版にある“For any Macintosh or Apple II computer”という文字ならびに6色アップルロゴが無い。

内容については英語版は2色刷りだが日本語版は単色刷り、そして日本語版の図版は英語版の印刷面をそのまま転用したためかクオリティは落ちている。

本書はコンピュータのインターフェイスを語るには避けて通れない貴重で実用的な資料であり、コンピュータやソフトウェアに限らず参考になる部分が多いと思うのでお勧めしたい。

Apple社が1984年にリリースしたMacintoshは、現在パーソナルコンピュータの主流となっている「グラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)」を搭載したコンピュータの先駆けとして知られている。無論本当のところはその1年前にリリースされたLisaだと主張したいところだが、Lisaはビジネス的に失敗したプロダクトでもあったため短命に終わったこともMacintoshのそれを際立たせることになった。

無論物事は多くの人たちに知られなくては認知されたことにならない。Macintoshは幸いなことに現在でも健在なわけで、実質GUI云々といえばMacintoshと言われても間違いではないというべきだろう...。

事実MacintoshはApple Desktop Interfaceが最も高い完成度でインプリメントされた機種といえるからだ。

ただし本書「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」冒頭には「.....このインタフェイスはLisaにおいて初めて実現され、その後のMacintoshでさらに洗練されたものとなりました」ときちんとLisaに附言している点は気持ちが良い。

※1987年発行「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」英語版

さて今回はその「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」の紹介だが、Macintoshのソフトウェア開発者でまさかこの書籍の存在を知らない人はいないだろうし万一通読していない人がいたとするならそれは責められるべきである。

本書はAppleが1987年に出版したもので、そのマン・マシンインターフェイス設計のガイドラインを解説した先駆けであり、現在でもインターフェイスの一般的なデザイン原則(General design principles) を語る上でアプリケーション開発者ならびにデザイナーたち必読の書と高く評価されているものだ。

確かに25年ほども前の内容だから概念に古さを感じる部分もあるが、今日のGUIを形作っただけでなくMacintoshというパーソナルコンピュータ開発の背景にある設計思想やあるべき姿勢を具体的に紹介したその意義は大変大きなものがある。そのおかげでサードパーティー製を含む多くのアプリケーション間で、操作の一貫性、統一感を保つことができるようになったといっても過言ではない。

本書による設計思想には「ユーザー側の視点」「グラフィック使用の原則」「プログラミング上の戦略」「ハンディキャップを持つユーザーへの対応」なとが記載されているが最も知られているのは「Apple Desktop Interface の基本的な10 原則」として提示されたインターフェイスの「一般的な設計原則(General design principles)」の項だろう。

取り急ぎそれらの項目のみ紹介してみる。

□ Metaphors from the real world ~ 比喩の使用

□ Direct manipulation ~ 操作の直截性

□ See-and-point (instead of remember-and-type) ~ 見たものを指示する(憶えてキー操作するかわりに)

□ Consistency ~ 一貫性

□ WYSIWYG (what you see is what you get) ~ スクリーンで見たままをプリントする

□ User control ~ ユーザによるコントロール

□ Feedback and dialog ~ フィードバックとダイアログ

□ Forgiveness ~ 寛容性

□ Perceived stability ~ 安定性

□ Aesthetic integrity ~ 美的完成度

そのひとつひとつについてここで説明することはできないが、一般ユーザーの方々も機会があったら是非目を通していただくことをお勧めしたい。

MacintoshのFinderひとつ、メニューひとつがなぜそうなっているのか...それらは偶然の産物ではなくAppleの開発者等の強い意志とこれまでの歴史を踏まえた地道な研究の成果が見て取れるに違いない。

なお “Direct Manipulation” の項の最後に記されている「コンピュータ操作をエンジョイしてはならない、という理由はどこにもありません」とする下りはそれまでコンピュータという代物がいかに面白味のないものだったかを再認識させると共にMacintoshがなぜ熱狂的に受け入れられたのかを考えるヒントにもなるだろう。

このもの言いはLisa開発陣たちの設計要綱にあったという「Lisaは使って楽しくなければならない」あるいは「Lisaを使うことそのものが報酬となって、仕事が充実するよう、ユーザーとの相互作用における友好性と機微には特に注意を払わなければならない」と同じくAppleの志の高さを感じさせずにはおかない。

とはいえ前記したように本書の発端はすでに25年も前であり、GUIといってもすでにメタファーを利用したインターフェイスを最良のものだとする時代ではなくなっていることも事実だ。ただし本書自身が述べているように「これらのガイドラインは最終的なものではなく」「今後も機能強化される」ことを示唆した上で「全く別なインターフェイスが現れることも考えられる」としているAppleの柔軟で現実的な認識は素晴らしい。

なお原書はAddison-Wesley社より1987年に米国で発刊されたものだが、今回はその日本語版も参照した。

手元の日本語版は2004年7月22日に(株)新紀元社から出版されたものだがそれは1989年11月に(株)アジソン・ウェスレイ・パブリッシャーズ・ジャパンより発刊されたものを著作者の許可を得て再発行したものだという。

※日本語版「Human Interface Guidelines : The Apple Desktop Interface」

また余談だが英語版の原書ならびに日本語版表紙に描かれているマウスを操作する手は、どこかあのM.C.エッシャー(1898年6月17日~1972年3月27日)の描く“Drawing Hands” を彷彿とさせる。したがって原書英語版と日本語版の表紙デザインはほぼ同一だが、日本語版には英語版にある“For any Macintosh or Apple II computer”という文字ならびに6色アップルロゴが無い。

内容については英語版は2色刷りだが日本語版は単色刷り、そして日本語版の図版は英語版の印刷面をそのまま転用したためかクオリティは落ちている。

本書はコンピュータのインターフェイスを語るには避けて通れない貴重で実用的な資料であり、コンピュータやソフトウェアに限らず参考になる部分が多いと思うのでお勧めしたい。