Apple Lisa 1 セミナープランニングガイドを紹介しよう

大変興味深い資料が手に入った。それはLisa 1販促のためにAppleが1983年に制作した「SEMINAR PLANNING GUIDE」である。このガイドブックはAppleがLisa1を販売プロモーションする企業や組織にどのようにしたら効果他的な展示やセミナーができるかを教えるためのものだった...。

現在の視点から見ればAppleもお節介なことを...と思うかも知れない。販売側がどのようなセミナーを開こうとどのような展示を行おうと大きなお世話だと言ってしまえばそれでお仕舞いだ...。しかしそうした点においても「こうあるべき、こうありたい」と拘るのは今も昔もAppleならでは...ともいえよう。

※Apple 「SEMINAR PLANNING GUIDE」(1983年発行) 表紙

それに現在とはかなり世情も違っていた。なぜならLisa 1のリリースした1983年当時はそもそもがこうしたパーソナルコンピュータをどのように販売したら良いか、効果的なアピールの仕方はどのようにすべきか...といったノウハウはほとんど知られていなかったともいえる。

その頃、Appleの稼ぎ頭はApple IIだったが、当時のパソコンショップは極一部を除けば現在では想像も出来ないほど特別の場所であり、早く言えばジャンク屋同然の店も多く、何も知らない顧客が行く場所ではなかったともいえる。

そんな時代にLisa 1は価格が10,000ドルもするというエグゼクティブ向けのパーソナルコンピュータとして販売されることになったが、これまでにも機会がある度に述べてきたようにApple自身こうした高級機の販売体制が整っていなかったことが躓きの元でもあった。

だから当時のAppleが、Lisa 1の販売スタートに際してそのコンセプトを正しく顧客に伝えて効果的な販売戦略を採るにはどのようにすべきかに神経を使っていたのもある意味で当然だともいえよう。

ご承知のように現在でも大型家電店などがいわゆるオフィシャルなApple ショップを設営するにはApple側の基準となるあれこれを満たさなければならないという。これは昔からそうであって、システムや名前こそ違ってもオフィシャルな店舗に対してAppleは厳しい規制と制約を課してきた。

この「SEMINAR PLANNING GUIDE」はそうしたAppleが面々と築いてきたDNAの一端に触れることができるという点でも貴重な資料だといえよう。

何しろ16ページほどの薄い資料だが、セミナープランニングの初歩から手引きを記しているのが面白い。

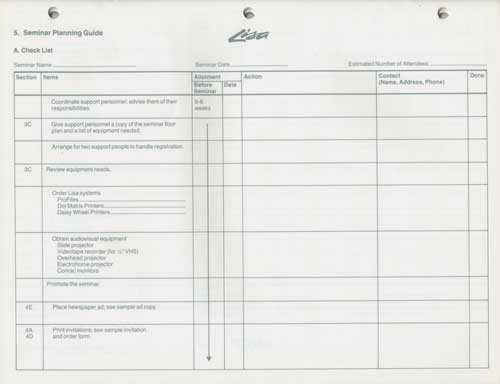

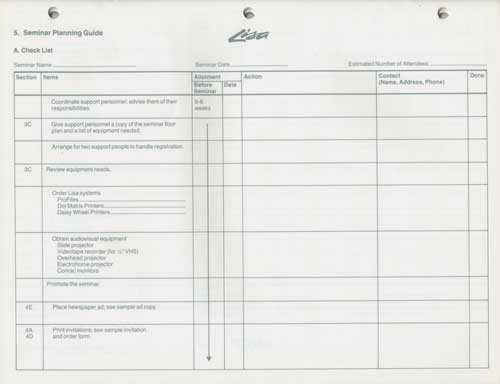

まず巻頭から5ページは「Checklist」と称し、6週間/8週間前、2週間前、前日および当日に必要な準備ならびに確認する事項が一覧になっている。ネームタグやギフトの選択に至るまで詳細なチェック項目がある。

※「SEMINAR PLANNING GUIDE」の「Checklist」ページ(部分)

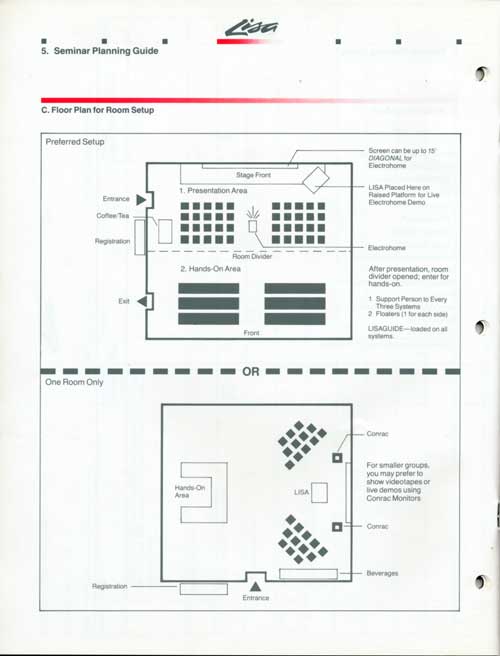

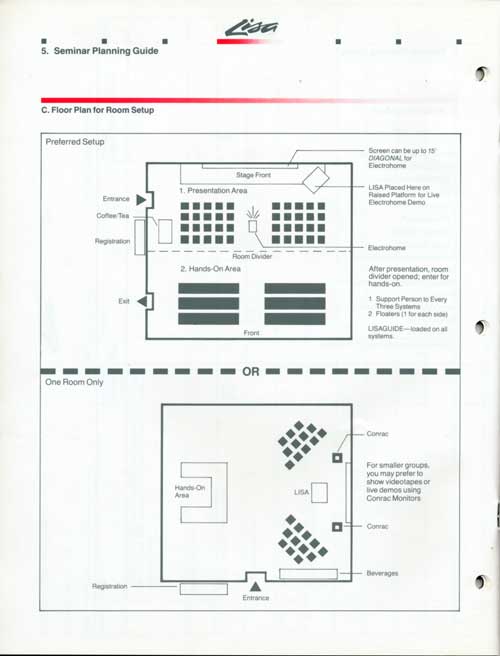

次に必要経費のチェックページと続くが興味深いのは「C. Floor Plan for Room Setup」ページだ。

会場スペースのサイズなどにより2種類のフロアープランが紹介され、どこにLisaを置き、ハンズオン・エリアや飲み物を置く位置まで例を示している。

※「SEMINAR PLANNING GUIDE」の「C. Floor Plan for Room Setup」ページ

次にモニターやプロジェクターといったセミナやプレゼンに不可欠な機材を調達できる企業一覧があり、続いて招待メールの例文そして最後は来場者へのお礼のメール例文といった至れり尽くせりの内容である。

この至れり尽くせり感は前記したように少々やり過ぎにも思えるが当時パーソナルコンピュータを使い、洗練したセミナーやプレゼンテーションを行う明快なノウハウなどなかったにも等しいし、そもそもがガレージカンパニーとかハッカーたちが起業した会社だったりが群雄割拠していた時代だから招待状の文面ひとつとっても手本を示すだけの意味はあったのだ。

ところで1983年というキーワードとセミナーあるいはフロアプランといったキーワードは実は私自身にとっても無縁ではなかった。

なぜなら1983年12月には後楽園展示場で初めてブースを持ち、展示ならびに販売を体験したからだ。そしてその会場の一角にはLisa 1の展示もなされていたのである。

私のブースはほんの一コマといった狭いスペースだったが、通路に向けて置いたテーブルに並べるものは多々あったものの、ブースの背景に何をどう飾ったらよいのかさえ分からなかった時代だった。

※1983年12月に後楽園展示場で開催された「第3回アップルフェスト」でApple IIを使ったビデオデジタイザのデモを行う筆者(手前左)

その後、起業しプライベートショーやMacworld Expoなど多くのイベントを経験したが最初はフロアプランひとつ、準備のスケジュール管理にも不慣れで頭を悩ませたこともあり、この「SEMINAR PLANNING GUIDE」の存在は他人事とは思えないのである。

現在の視点から見ればAppleもお節介なことを...と思うかも知れない。販売側がどのようなセミナーを開こうとどのような展示を行おうと大きなお世話だと言ってしまえばそれでお仕舞いだ...。しかしそうした点においても「こうあるべき、こうありたい」と拘るのは今も昔もAppleならでは...ともいえよう。

※Apple 「SEMINAR PLANNING GUIDE」(1983年発行) 表紙

それに現在とはかなり世情も違っていた。なぜならLisa 1のリリースした1983年当時はそもそもがこうしたパーソナルコンピュータをどのように販売したら良いか、効果的なアピールの仕方はどのようにすべきか...といったノウハウはほとんど知られていなかったともいえる。

その頃、Appleの稼ぎ頭はApple IIだったが、当時のパソコンショップは極一部を除けば現在では想像も出来ないほど特別の場所であり、早く言えばジャンク屋同然の店も多く、何も知らない顧客が行く場所ではなかったともいえる。

そんな時代にLisa 1は価格が10,000ドルもするというエグゼクティブ向けのパーソナルコンピュータとして販売されることになったが、これまでにも機会がある度に述べてきたようにApple自身こうした高級機の販売体制が整っていなかったことが躓きの元でもあった。

だから当時のAppleが、Lisa 1の販売スタートに際してそのコンセプトを正しく顧客に伝えて効果的な販売戦略を採るにはどのようにすべきかに神経を使っていたのもある意味で当然だともいえよう。

ご承知のように現在でも大型家電店などがいわゆるオフィシャルなApple ショップを設営するにはApple側の基準となるあれこれを満たさなければならないという。これは昔からそうであって、システムや名前こそ違ってもオフィシャルな店舗に対してAppleは厳しい規制と制約を課してきた。

この「SEMINAR PLANNING GUIDE」はそうしたAppleが面々と築いてきたDNAの一端に触れることができるという点でも貴重な資料だといえよう。

何しろ16ページほどの薄い資料だが、セミナープランニングの初歩から手引きを記しているのが面白い。

まず巻頭から5ページは「Checklist」と称し、6週間/8週間前、2週間前、前日および当日に必要な準備ならびに確認する事項が一覧になっている。ネームタグやギフトの選択に至るまで詳細なチェック項目がある。

※「SEMINAR PLANNING GUIDE」の「Checklist」ページ(部分)

次に必要経費のチェックページと続くが興味深いのは「C. Floor Plan for Room Setup」ページだ。

会場スペースのサイズなどにより2種類のフロアープランが紹介され、どこにLisaを置き、ハンズオン・エリアや飲み物を置く位置まで例を示している。

※「SEMINAR PLANNING GUIDE」の「C. Floor Plan for Room Setup」ページ

次にモニターやプロジェクターといったセミナやプレゼンに不可欠な機材を調達できる企業一覧があり、続いて招待メールの例文そして最後は来場者へのお礼のメール例文といった至れり尽くせりの内容である。

この至れり尽くせり感は前記したように少々やり過ぎにも思えるが当時パーソナルコンピュータを使い、洗練したセミナーやプレゼンテーションを行う明快なノウハウなどなかったにも等しいし、そもそもがガレージカンパニーとかハッカーたちが起業した会社だったりが群雄割拠していた時代だから招待状の文面ひとつとっても手本を示すだけの意味はあったのだ。

ところで1983年というキーワードとセミナーあるいはフロアプランといったキーワードは実は私自身にとっても無縁ではなかった。

なぜなら1983年12月には後楽園展示場で初めてブースを持ち、展示ならびに販売を体験したからだ。そしてその会場の一角にはLisa 1の展示もなされていたのである。

私のブースはほんの一コマといった狭いスペースだったが、通路に向けて置いたテーブルに並べるものは多々あったものの、ブースの背景に何をどう飾ったらよいのかさえ分からなかった時代だった。

※1983年12月に後楽園展示場で開催された「第3回アップルフェスト」でApple IIを使ったビデオデジタイザのデモを行う筆者(手前左)

その後、起業しプライベートショーやMacworld Expoなど多くのイベントを経験したが最初はフロアプランひとつ、準備のスケジュール管理にも不慣れで頭を悩ませたこともあり、この「SEMINAR PLANNING GUIDE」の存在は他人事とは思えないのである。