ジョブズ学入門講座「成功の秘密」【1】〜大人の使命

何編続くか自分でも予測不可能ながら「ジョブズ学入門講座」というタイトルで書きたいことを書いてみたいと思いついた。無論そのきっかけは総務省が5月に独創的な人向け特別枠(仮称) 通称 "変な人" を支援するプログラムを発表し話題となったことにある。別途これまでジョブズに関し多方面から論じたアーティクル一覧と共にご一読いただければ幸いである。

"変な人" 支援プログラムには ICT技術課題に挑戦する個人を対象にゴールへの道筋が明確になる価値ある「失敗」を奨励し、“大いなる可能性がある奇想天外でアンビシャスな技術課題に挑戦する人” を求めるという「変な人探し」が告知されている(笑)。

ともあれそこには具体的にスティーブ・ジョブズのような人物を支援しようとは記されていないが、彼の言葉が引用されていることから明らかに “理想の人物” はスティーブ・ジョブズだと考えられる。また米フェイスブックの創業者ザッカーバーグをもイメージしているようだ。

ところで、人は例え憧れたとしても「私はアインシュタインになりたい」とは思わないのではないか。なぜなのか…。それは斬新な閃きと共に物理学という専門分野において "頭脳明晰" であることや高度な知識と天性のセンスが求められるのを我々も知っているからだ。したがって私たちは簡単にアインシュタインのようにはなれないと知っている。

しかしスティーブ・ジョブズとなるとどこか違って捉えられているように思える…。

「彼は若い頃、ヒッピー同然だった一発屋だ…。話が巧く、人たらしのようだ。友人をおだてて作らせたパソコンがまぐれ当たりで当って大金持ちになった運の強い奴に違いない。大学も中退だしアインシュタインみたいな明晰な頭脳を持っているとは思えない。人間性だって最低の男だというではないか…。だから基本は我々と同じ普通の人間だ。成功したのは、結果として物事へのアプローチの仕方、考え方、そして運に恵まれたに違いない。であるなら、その彼のたどった道…方法を知れば自分もジョブズみたいに成功するかも知れない…」と。

まあまあ…そういう発想なのだろうが実に短絡的な考え方ではないか。

したがって当Appleテクノロジー研究所による「ジョブズ学入門講座」をお届けするにあたり、まず明言しておきたいことはこの講座のコンセプトは「ジョブズのような人材を生むためには…」を論じるのではなく「ジョブズはなぜ成功したか」に焦点をあてるのが目的という点をご理解いただきたい…。

総務省ならずとも、ジョブズのような人材育成を声高に叫ぶとなれば、それは現実離れした話と考えるからである。無論ここでジョブズの名を出すのはひとつの例えであることは分かるが、あのような変人を育成してどうするというのだろうか(笑)。またオリジナリティ豊かな発想とバイタリティーそして情熱を持ってことにあたる人材は我々の回りにすでに存在すると考える。ただ表に出にくいだけだと思う。

なぜかといえば、そうした優秀な人たち、しかしどこか荒削りな若い人たちを真摯な気持ちで受け入れ、多少の過ちや傲慢さを容認しつつ長い目で暖かく見つめて導こうとする大人たちや世間…いや、現代の我が国はそうした余裕のある世の中でないことが1番の問題なのだ。

極端な話、スティーブ・ジョブズのクローンを育成したところで現在の日本ではそれこそ変人の嫌われ者として誰からも見向きもされずに終わってしまうに違いない。

入れ物…器が十分でないのに形だけの中身を揃えれば目的を達成できると考える我が国のリーダーたちこそあらためてジョブズ学を学んで欲しいと願う。

したがって「ジョブズのような人材を生むためには…」ではなく「ジョブズはなぜ成功したか」をきちんと精査することで彼の成功のファクタのいくつかが明確になるものと思うし、それなら凡夫の我々もそれらのうちの一つでも参考にすることができるかも知れない…。

ということで「ジョブズ学入門講座」第1回目は「大人の使命」と題して話を進めてみよう…。

さて、スティーブ・ジョブズは1955年2月24日、シリアからの留学生とアメリカ人の大学院生との間に生まれた。しかし両親は結婚できる状況でなく生まれる前から養子に出されることが決まっていたいわば望まれない誕生だった。そして結局ポール・ジョブズとクララ・ジョブズ夫妻に養子として引き取られる。

勿論子供にとって親を選べるはずもないし、いつ生まれてくるかに選択の余地はないが、一人の人間の一生を俯瞰してみると運不運の大きなファクターであることは間違いない。

エレクトロニクスが急速に発達し、カウンターカルチャーとして個人向けコンピュータが求められてくる時代にジョブズが少年期を過ごせたことは実にラッキーだった。

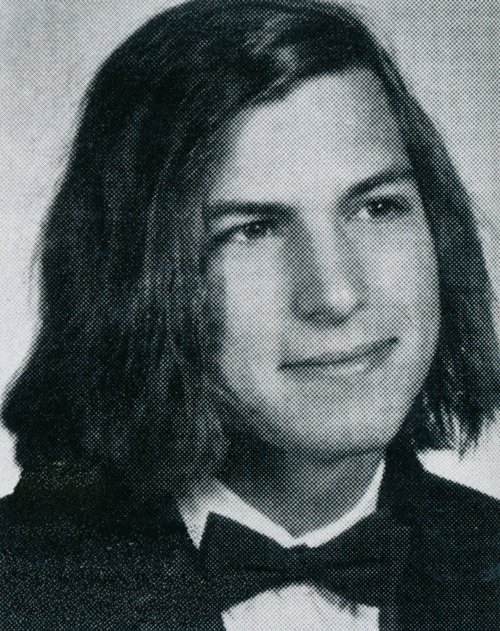

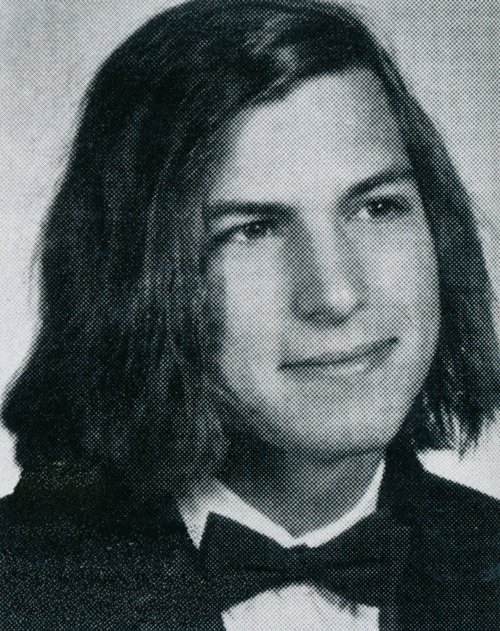

※ホームステッド高校エレクトロニクス・クラブのメンバー達と(1971年)。向かって1番右がスティーブ・ジョブズ

ジョブズは少年時代から問題児だった。育ての親は誠実な労働者だったしジョブズを大切に育てたが、自分が養子である事を早い時期に知ったことも原因の一つなのか、学校でトラブルを多々起こしていた。しかしスティーブ・ジョブズが後にスティーブ・ウォズニアックと出会いApple Computer社を設立するに至るまでの期間を丁寧に見ていくと気がつくことがある。

それはジョブズの悪ガキ時代は勿論、金もなく風呂にも入らないために臭く裸足で髭ボウボウの青年期にすれ違った大人たちの中に寛大・寛容さを示しスティーブ・ジョブズに目をかけてくれた人たちが多々いた事実をである。

ジョブズ自身後年「4年生の担任だったヒル先生に出会わなければ自分は犯罪者になっていたかも知れない」と言っているほどの問題児に教師は温かく接し、勉強ができたら褒美をあげるとジョブズを鼓舞した。ために俄然勉強に興味を持ったジョブズは成績も優秀になり事実5年生を飛び越してミドルスクールに入学するまでになる。

また彼が13歳のときだというが、周波数カウンターを作ろうとしたものの必要な部品を購入できる小遣いがなかった。そこで諦めるジョブズでないところが並の子供ではないわけだが、なんとヒューレット・パッカード社の創立者のひとりであるビル・ヒューレットの自宅に電話をかけ「部品をください」と頼んだという。

※高校の最終学年ではヒューレット‥パッカードでアルバイトもしていた(1972年)

驚いたことにビル・ヒューレットはジョブズが必要とする部品を無料で与えただけでなく、夏休みに自社でのアルバイトまで斡旋してくれたのだった。また後にインドへの旅費を捻出しようとアタリ社へ出向き「雇ってくれるまでここを動かない」と粘った結果ノーラン・ブッシュネルに気に入られる。

長髪、裸足同然のヒッピーのような格好の青年に目をかけた大人たちがいた事実に、我々はスティーブ・ジョブズに天性の人たらしというか、押しの強さや放っておけない何かを感じさせるものを持っていたと推測する。しかし確かにそうしたどこか光る部分があったことも事実かも知れないが、我々はその時代の大人たちの寛容さと優しさを忘れてはならない。

アタリ社の創業者ノーラン・ブッシュネルは自著「ぼくがジョブズに教えたこと」で記しているが、Apple創業期の部品は、ほとんどがアタリ社がマージンなしで提供したものだという。ビデオゲームで大成功していたブッシュネルだったとはいえ、損得を抜きにした若者に対しての無類の優しさと寛容さは現在の私たち大人が最も失いつつあることではなかろうか…。

これまた後に広告代理店レジス・マッケナの事務所に出向き広報を依頼すると共に6色のアップルロゴをデザインしてもらうことになるが、重要なポイント・ポイントで一流の人物を味方につけるその事実は決してジョブズの魅力だけにあるのではないと思う。なぜならスティーブ・ジョブズの言動は現代の日本ならすぐに警備員が呼ばれ、警察へ通報されてもおかしくない事例なのだ(笑)。

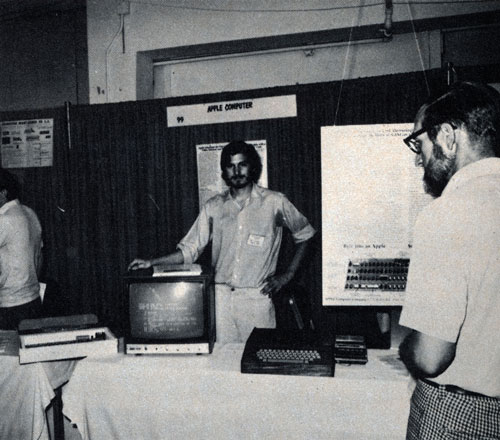

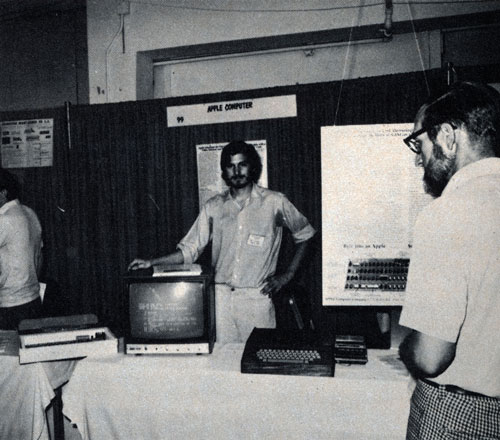

※「PC ‘76 Computer Show」に出展しブースでポーズを取る21歳のスティーブ・ジョブズ

ジョブズが受け入れられたその1番のポイントを一言で言えば、ジョブズが頼った人たち、例えばビル・ヒューレット、ノーラン・ブッシュネル、レジス・マッケナたちは皆、目先の損得や人の見かけだけで物事を判断しない本物の傑物たちだったともいえる。

考えれば確かに不思議な話である…。繰り返すがスティーブ・ジョブズは13歳のときにヒューレット・パッカード社の創立者から部品をただで貰っただけでなく仕事まで斡旋してもらったし、学費がかかると辞めたリード大学でも大学の学長が目をかけてくれたためその後も学び続けることができたし、Appleの創業時には大金持ちのマイク・マークラをスカウトして企業資金を得た。こうして見ていくとスティーブ・ジョブズは欲しいと思ったものが手に入らなかったことがないかのようなラッキーボーイに思える。

まだまだある…。例えばApple I を注文してくれたバイト・ショップのポール・テレル、アタリ社でなにかとジョブズを気遣ってくれた上司のアル・アルコーン、Apple創業時に加わったロッド・ホルトなどなどは裸足の薄汚い青年の面倒をよくみてくれたものだと不思議な思いを禁じ得ない。

勿論それだけの魅力がジョブズにあったことに異論はないが、これまた繰り返すものの彼の頼った人たちは皆立場や年齢は違うものの、その時代における一流の人物だったという点にあるのではないだろうか。

そして2番目に重要なポイントは、ジョブズが興味を持った世界が新しい市場…エレクトロニクスという世界・業界だったことも幸いしたに違いない…。これが例えば自動車産業といった成熟期にある業界ならスティーブ・ジョブズのような人間はどこでも単なる変人として門前払いだったに違いない。そしてビル・ヒューレットもノーラン・ブッシュネルもそしてレジス・マッケナも、程度問題は別にして新しい市場…新しい世界を創り出そうと自ら努力し、それまでの保守的な世間の動向に不満を持っていた改革者たちだったからこそジョブズを無視できなかったのかも知れない。

この事実は私の想像ではなく実感、実体験でもあるのだ…。

私は当初一部上場のメーカーに就職し、紆余曲折の後に化学原材料を扱う小さな貿易会社に勤務した。そこでは大手を含む商社やメーカーから原材料を調達して台湾や韓国、東南アジア諸国に輸出するのが主な事業だったが、当時のいわゆる大手と呼ばれる企業の傍若無人さに呆れたものだ。

商社にしてもメーカーにしてもその社員たちの多くは自社の看板を背景にし、名刺を出せばどのような主張も通るものと信じていたフシがある。さらに取引先の我々に対して無理難題を突きつけるだけでなく例えば取引開始に際して取り交わす基本契約書ひとつをとっても自社を守ることだけしか眼中になく、両社に公平な契約などあり得なかった。そして面談の時間を決めて出かけたにもかかわらず、1時間以上も待たされるなど日常茶飯事だったし態度も横柄で不遜だった。

それが1989年にMacのソフトウェア開発を専業とするマイクロ企業を起業したとき、驚いたことはこの業界の大手企業の人たちの腰の低さと公平な態度だった。無論例外もあったが(笑)。

生まれたばかりの、何処の馬の骨かも分からない我々にきちんと正面切って対峙してくれたからだ。ただし僭越ながらそれは我々の開発力をビジネスとして必要と判断したからの結果であったに違いない。しかしそれまで大手企業との取引に公平を求めるのは無理だと考えていただけにこの業界はなんと開かれた業界なのかと驚いたものだ。

スティーブ・ジョブズが育ち幸運を掴むに至ったのは1960年代のアメリカ、それも前例などに捕らわれない気質に満ちあふれていたマウンテンビューやパロアルトといった西海岸であり、エレクトロニクス企業のベッドタウンだったから、コンピュータテクノロジーに興味を持った少年にとって最良の環境であったことは間違いない。

孟母三遷(もうぼさんせん)という故事がある。それは子供の教育には環境が大切であるという教えだ。無論そこには「職業に貴賎なし」を蔑ろにした差別の思想も垣間見えることも事実だ。しかし残念ながら古い確執にとらわれ、志がさびれたりゆがんでいる業界というものが存在することを私自身、身をもって体験したこともまた事実である。そして子供にとって生まれ育った環境は良くも悪くも大きな意味を持つことには違いがなく、スティーブ・ジョブズにとって優れた大人たちに育まれた1960年代のアメリカ、それもカリフォルニアという西海岸でエレクトロニクスに興味を持ったことが結果として才能を伸ばし強運を有む最適の環境だったのである。

我々大人たち自身がその使命をまっとうできていないことを忘れ、あるいは自覚せぬまま、若い人たちに「優秀であれ」と願うこと自体、明らかに本末転倒なのだ。

"変な人" 支援プログラムには ICT技術課題に挑戦する個人を対象にゴールへの道筋が明確になる価値ある「失敗」を奨励し、“大いなる可能性がある奇想天外でアンビシャスな技術課題に挑戦する人” を求めるという「変な人探し」が告知されている(笑)。

ともあれそこには具体的にスティーブ・ジョブズのような人物を支援しようとは記されていないが、彼の言葉が引用されていることから明らかに “理想の人物” はスティーブ・ジョブズだと考えられる。また米フェイスブックの創業者ザッカーバーグをもイメージしているようだ。

ところで、人は例え憧れたとしても「私はアインシュタインになりたい」とは思わないのではないか。なぜなのか…。それは斬新な閃きと共に物理学という専門分野において "頭脳明晰" であることや高度な知識と天性のセンスが求められるのを我々も知っているからだ。したがって私たちは簡単にアインシュタインのようにはなれないと知っている。

しかしスティーブ・ジョブズとなるとどこか違って捉えられているように思える…。

「彼は若い頃、ヒッピー同然だった一発屋だ…。話が巧く、人たらしのようだ。友人をおだてて作らせたパソコンがまぐれ当たりで当って大金持ちになった運の強い奴に違いない。大学も中退だしアインシュタインみたいな明晰な頭脳を持っているとは思えない。人間性だって最低の男だというではないか…。だから基本は我々と同じ普通の人間だ。成功したのは、結果として物事へのアプローチの仕方、考え方、そして運に恵まれたに違いない。であるなら、その彼のたどった道…方法を知れば自分もジョブズみたいに成功するかも知れない…」と。

まあまあ…そういう発想なのだろうが実に短絡的な考え方ではないか。

したがって当Appleテクノロジー研究所による「ジョブズ学入門講座」をお届けするにあたり、まず明言しておきたいことはこの講座のコンセプトは「ジョブズのような人材を生むためには…」を論じるのではなく「ジョブズはなぜ成功したか」に焦点をあてるのが目的という点をご理解いただきたい…。

総務省ならずとも、ジョブズのような人材育成を声高に叫ぶとなれば、それは現実離れした話と考えるからである。無論ここでジョブズの名を出すのはひとつの例えであることは分かるが、あのような変人を育成してどうするというのだろうか(笑)。またオリジナリティ豊かな発想とバイタリティーそして情熱を持ってことにあたる人材は我々の回りにすでに存在すると考える。ただ表に出にくいだけだと思う。

なぜかといえば、そうした優秀な人たち、しかしどこか荒削りな若い人たちを真摯な気持ちで受け入れ、多少の過ちや傲慢さを容認しつつ長い目で暖かく見つめて導こうとする大人たちや世間…いや、現代の我が国はそうした余裕のある世の中でないことが1番の問題なのだ。

極端な話、スティーブ・ジョブズのクローンを育成したところで現在の日本ではそれこそ変人の嫌われ者として誰からも見向きもされずに終わってしまうに違いない。

入れ物…器が十分でないのに形だけの中身を揃えれば目的を達成できると考える我が国のリーダーたちこそあらためてジョブズ学を学んで欲しいと願う。

したがって「ジョブズのような人材を生むためには…」ではなく「ジョブズはなぜ成功したか」をきちんと精査することで彼の成功のファクタのいくつかが明確になるものと思うし、それなら凡夫の我々もそれらのうちの一つでも参考にすることができるかも知れない…。

ということで「ジョブズ学入門講座」第1回目は「大人の使命」と題して話を進めてみよう…。

さて、スティーブ・ジョブズは1955年2月24日、シリアからの留学生とアメリカ人の大学院生との間に生まれた。しかし両親は結婚できる状況でなく生まれる前から養子に出されることが決まっていたいわば望まれない誕生だった。そして結局ポール・ジョブズとクララ・ジョブズ夫妻に養子として引き取られる。

勿論子供にとって親を選べるはずもないし、いつ生まれてくるかに選択の余地はないが、一人の人間の一生を俯瞰してみると運不運の大きなファクターであることは間違いない。

エレクトロニクスが急速に発達し、カウンターカルチャーとして個人向けコンピュータが求められてくる時代にジョブズが少年期を過ごせたことは実にラッキーだった。

※ホームステッド高校エレクトロニクス・クラブのメンバー達と(1971年)。向かって1番右がスティーブ・ジョブズ

ジョブズは少年時代から問題児だった。育ての親は誠実な労働者だったしジョブズを大切に育てたが、自分が養子である事を早い時期に知ったことも原因の一つなのか、学校でトラブルを多々起こしていた。しかしスティーブ・ジョブズが後にスティーブ・ウォズニアックと出会いApple Computer社を設立するに至るまでの期間を丁寧に見ていくと気がつくことがある。

それはジョブズの悪ガキ時代は勿論、金もなく風呂にも入らないために臭く裸足で髭ボウボウの青年期にすれ違った大人たちの中に寛大・寛容さを示しスティーブ・ジョブズに目をかけてくれた人たちが多々いた事実をである。

ジョブズ自身後年「4年生の担任だったヒル先生に出会わなければ自分は犯罪者になっていたかも知れない」と言っているほどの問題児に教師は温かく接し、勉強ができたら褒美をあげるとジョブズを鼓舞した。ために俄然勉強に興味を持ったジョブズは成績も優秀になり事実5年生を飛び越してミドルスクールに入学するまでになる。

また彼が13歳のときだというが、周波数カウンターを作ろうとしたものの必要な部品を購入できる小遣いがなかった。そこで諦めるジョブズでないところが並の子供ではないわけだが、なんとヒューレット・パッカード社の創立者のひとりであるビル・ヒューレットの自宅に電話をかけ「部品をください」と頼んだという。

※高校の最終学年ではヒューレット‥パッカードでアルバイトもしていた(1972年)

驚いたことにビル・ヒューレットはジョブズが必要とする部品を無料で与えただけでなく、夏休みに自社でのアルバイトまで斡旋してくれたのだった。また後にインドへの旅費を捻出しようとアタリ社へ出向き「雇ってくれるまでここを動かない」と粘った結果ノーラン・ブッシュネルに気に入られる。

長髪、裸足同然のヒッピーのような格好の青年に目をかけた大人たちがいた事実に、我々はスティーブ・ジョブズに天性の人たらしというか、押しの強さや放っておけない何かを感じさせるものを持っていたと推測する。しかし確かにそうしたどこか光る部分があったことも事実かも知れないが、我々はその時代の大人たちの寛容さと優しさを忘れてはならない。

アタリ社の創業者ノーラン・ブッシュネルは自著「ぼくがジョブズに教えたこと」で記しているが、Apple創業期の部品は、ほとんどがアタリ社がマージンなしで提供したものだという。ビデオゲームで大成功していたブッシュネルだったとはいえ、損得を抜きにした若者に対しての無類の優しさと寛容さは現在の私たち大人が最も失いつつあることではなかろうか…。

これまた後に広告代理店レジス・マッケナの事務所に出向き広報を依頼すると共に6色のアップルロゴをデザインしてもらうことになるが、重要なポイント・ポイントで一流の人物を味方につけるその事実は決してジョブズの魅力だけにあるのではないと思う。なぜならスティーブ・ジョブズの言動は現代の日本ならすぐに警備員が呼ばれ、警察へ通報されてもおかしくない事例なのだ(笑)。

※「PC ‘76 Computer Show」に出展しブースでポーズを取る21歳のスティーブ・ジョブズ

ジョブズが受け入れられたその1番のポイントを一言で言えば、ジョブズが頼った人たち、例えばビル・ヒューレット、ノーラン・ブッシュネル、レジス・マッケナたちは皆、目先の損得や人の見かけだけで物事を判断しない本物の傑物たちだったともいえる。

考えれば確かに不思議な話である…。繰り返すがスティーブ・ジョブズは13歳のときにヒューレット・パッカード社の創立者から部品をただで貰っただけでなく仕事まで斡旋してもらったし、学費がかかると辞めたリード大学でも大学の学長が目をかけてくれたためその後も学び続けることができたし、Appleの創業時には大金持ちのマイク・マークラをスカウトして企業資金を得た。こうして見ていくとスティーブ・ジョブズは欲しいと思ったものが手に入らなかったことがないかのようなラッキーボーイに思える。

まだまだある…。例えばApple I を注文してくれたバイト・ショップのポール・テレル、アタリ社でなにかとジョブズを気遣ってくれた上司のアル・アルコーン、Apple創業時に加わったロッド・ホルトなどなどは裸足の薄汚い青年の面倒をよくみてくれたものだと不思議な思いを禁じ得ない。

勿論それだけの魅力がジョブズにあったことに異論はないが、これまた繰り返すものの彼の頼った人たちは皆立場や年齢は違うものの、その時代における一流の人物だったという点にあるのではないだろうか。

そして2番目に重要なポイントは、ジョブズが興味を持った世界が新しい市場…エレクトロニクスという世界・業界だったことも幸いしたに違いない…。これが例えば自動車産業といった成熟期にある業界ならスティーブ・ジョブズのような人間はどこでも単なる変人として門前払いだったに違いない。そしてビル・ヒューレットもノーラン・ブッシュネルもそしてレジス・マッケナも、程度問題は別にして新しい市場…新しい世界を創り出そうと自ら努力し、それまでの保守的な世間の動向に不満を持っていた改革者たちだったからこそジョブズを無視できなかったのかも知れない。

この事実は私の想像ではなく実感、実体験でもあるのだ…。

私は当初一部上場のメーカーに就職し、紆余曲折の後に化学原材料を扱う小さな貿易会社に勤務した。そこでは大手を含む商社やメーカーから原材料を調達して台湾や韓国、東南アジア諸国に輸出するのが主な事業だったが、当時のいわゆる大手と呼ばれる企業の傍若無人さに呆れたものだ。

商社にしてもメーカーにしてもその社員たちの多くは自社の看板を背景にし、名刺を出せばどのような主張も通るものと信じていたフシがある。さらに取引先の我々に対して無理難題を突きつけるだけでなく例えば取引開始に際して取り交わす基本契約書ひとつをとっても自社を守ることだけしか眼中になく、両社に公平な契約などあり得なかった。そして面談の時間を決めて出かけたにもかかわらず、1時間以上も待たされるなど日常茶飯事だったし態度も横柄で不遜だった。

それが1989年にMacのソフトウェア開発を専業とするマイクロ企業を起業したとき、驚いたことはこの業界の大手企業の人たちの腰の低さと公平な態度だった。無論例外もあったが(笑)。

生まれたばかりの、何処の馬の骨かも分からない我々にきちんと正面切って対峙してくれたからだ。ただし僭越ながらそれは我々の開発力をビジネスとして必要と判断したからの結果であったに違いない。しかしそれまで大手企業との取引に公平を求めるのは無理だと考えていただけにこの業界はなんと開かれた業界なのかと驚いたものだ。

スティーブ・ジョブズが育ち幸運を掴むに至ったのは1960年代のアメリカ、それも前例などに捕らわれない気質に満ちあふれていたマウンテンビューやパロアルトといった西海岸であり、エレクトロニクス企業のベッドタウンだったから、コンピュータテクノロジーに興味を持った少年にとって最良の環境であったことは間違いない。

孟母三遷(もうぼさんせん)という故事がある。それは子供の教育には環境が大切であるという教えだ。無論そこには「職業に貴賎なし」を蔑ろにした差別の思想も垣間見えることも事実だ。しかし残念ながら古い確執にとらわれ、志がさびれたりゆがんでいる業界というものが存在することを私自身、身をもって体験したこともまた事実である。そして子供にとって生まれ育った環境は良くも悪くも大きな意味を持つことには違いがなく、スティーブ・ジョブズにとって優れた大人たちに育まれた1960年代のアメリカ、それもカリフォルニアという西海岸でエレクトロニクスに興味を持ったことが結果として才能を伸ばし強運を有む最適の環境だったのである。

我々大人たち自身がその使命をまっとうできていないことを忘れ、あるいは自覚せぬまま、若い人たちに「優秀であれ」と願うこと自体、明らかに本末転倒なのだ。

- 関連記事

-

- ジョブズ学入門講座「成功の秘密」【4】〜企業トップが自社製品のユーザーたれ (2014/07/28)

- アシュトン・カッチャー主演「スティーブ・ジョブズ」〜重箱の隅をつつく(笑) (2014/07/25)

- Lightning USB ケーブル再考 (2014/07/14)

- ジョブズ学入門講座「成功の秘密」【3】〜工業製品と芸術の狭間で (2014/07/09)

- ジョブズ学入門講座「成功の秘密」【2】〜生涯を左右する友人たちとの出会い (2014/06/27)

- ジョブズ学入門講座「成功の秘密」【1】〜大人の使命 (2014/06/13)

- ジョブズ学入門 (2014/05/27)

- NDL所蔵古書、プリントオンデマンドから「武士道」新渡戸稲造著を入手 (2014/04/28)

- Appleテクノロジー研究所が薦める「読書リスト」40選 (2014/04/16)

- Legacy8080が "Popular Electronics誌" 4月号の表紙に掲載された! (2014/04/01)

- BCLを懐かしみ ANDO AM/FM/SW 5バンドラジオ「ER4-330SP」を入手 (2014/03/31)