歴史の輪を探る? タロットカードの秘密

手元になにやら不思議なカードがある。実はこれらのカードはタロットとよばれ、何千年もの昔からジプシーや魔法道士らに珍重され現在に至ったものだという。このタロットはフランスではタロ、ドイツではタロック、そしてイタリアではタロッキと呼ばれているそうだ。ともあれ私がタロットに出会ったのは1971年のことだからすでに43年も昔のことになる…。

■タロットとの出会い

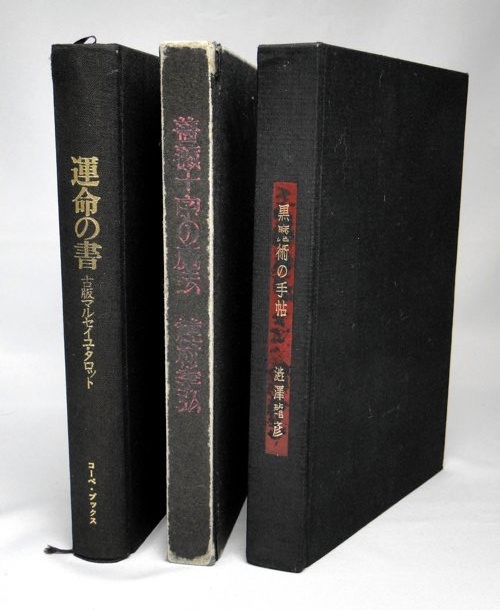

そのきっかけは1971年に桃源社から出版された「黒魔術の手帖」(澁澤龍彦著)および翌年に薔薇十字社から出版された「薔薇十字の魔法」(種村季弘著)という書籍に出会ったことによる。それらの書籍にはカバラとか黒ミサやら自然魔法などの話が魅力的に展開されていたが、中でも若かりし頃の私は奥が深そうで意味深な雰囲気を持つタロットというものに魅せられた。

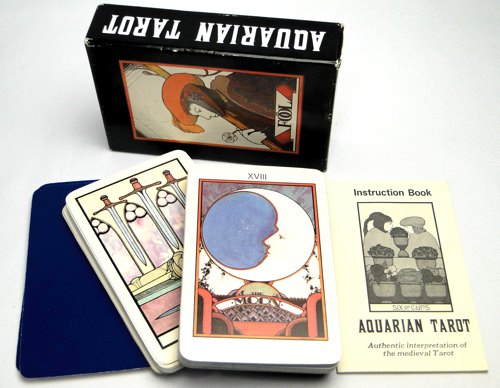

※タロットカードに魅せられるきっかけとなった「黒魔術の手帖」「薔薇十字の魔法」そして「運命の書〜古版マルセイユ・タロット」

続いて1974年に旅行中の京都でたまたま書店に入ったら目に付いた「運命の書〜古版マルセイユ・タロット」(コーベ・ブックス刊)という妖しげな本を手に入れてから本格的にタロットの歴史を学び始めた…。

いまでは大きな書店にいけば占いコーナーに「タロット占い」などと称するいくつかの商品が置いてあるはずだ。しかし1970年代初頭のことだから今とは様子がまったく違い、なかなか手に入らなかったものだ。当時は一部の玩具みたいなものを除き国産のものはほとんどなく、私は洋書を扱う書店で取り寄せてもらったと記憶している。

その後「ギリシャ十字法」とか「ケルト法」などという占いの方法にも一応精通したが、自身で占いという部類のものを心から信じていないのだからこれは長続きしない(笑)。しかしタロットには歴史の闇といった部分を感じて興味は尽きず、しばし時を忘れたものである。

では私の所蔵している4種類のタロットを簡単にご紹介しよう...。

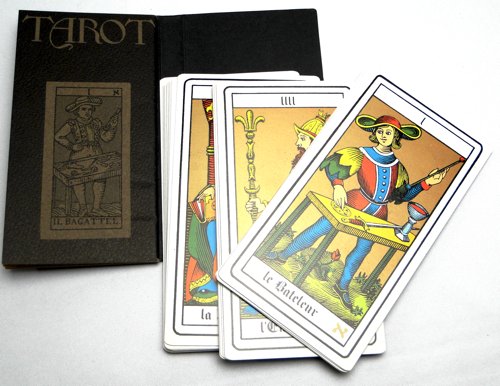

1)スタジオTUM発行のタロット

発売された詳しい年月は忘れたが先の「黒魔術の手帖」などが登場し、タロットがブームになりかけた頃に発売されたと記憶している。個人的な趣味として所蔵している中では一番タロットらしく美しく気品があるので気に入っている。ただし切札(大アルカナ)のみ、計22枚であり星札(小アルカナ)は含まれていない。

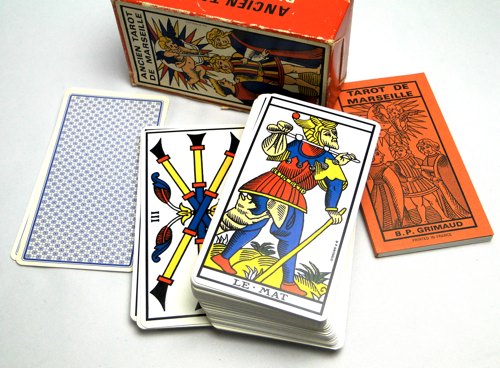

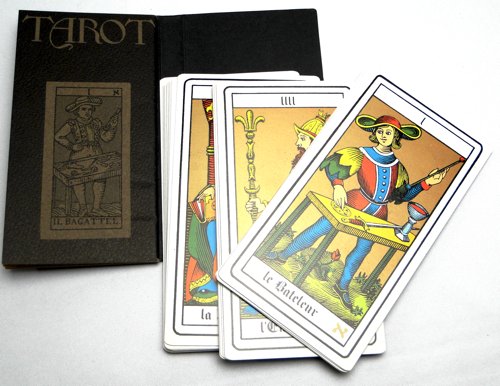

2)マルセイユ版の古いタロット(TAROT DE MARSEILLE)

1969年初版、フランスで印刷されたパッケージに書かれている内容を抜粋すれば、このタロットのデザインは1790年頃という最も古いタロットを正確に復元したものだという。確かに中世の幼稚な木版の雰囲気が出ており、大アルカナと小アルカナ全78枚が揃っている。

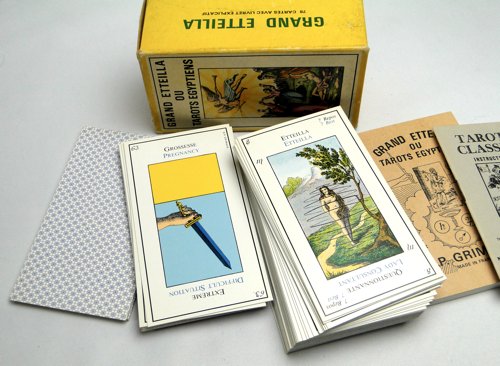

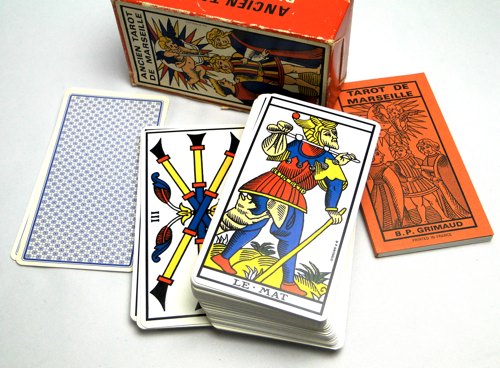

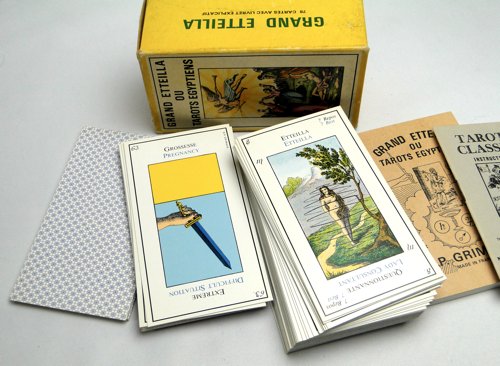

3)エテイラのエジプト版タロット(GRAND ETTEILLA OU TAROTS EGYPTIENS)

これまたパッケージに書かれている内容を要約すると、古代エジプトで作られ使用されたもので中世エジプト人やボヘミア人によりカバラの知識を取り入れながら完成されたタロットらしい。確かにその絵は上記マルセイユ版とは違い、エッチングの細密画のような上品な雰囲気を持っている。なおこのセットも前記マルセイユ版と同じフランスの版元から1970年に出されたものである。

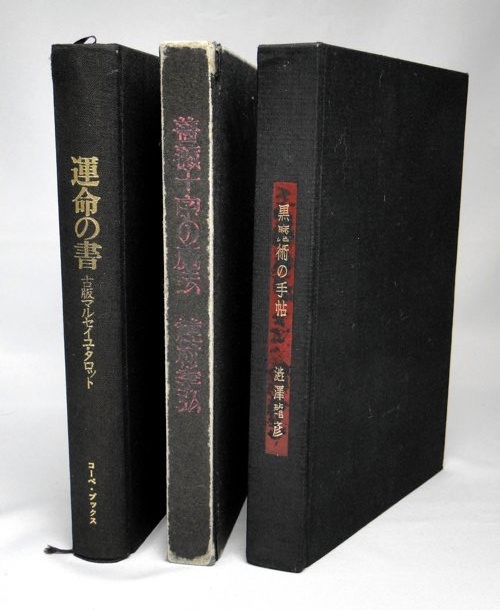

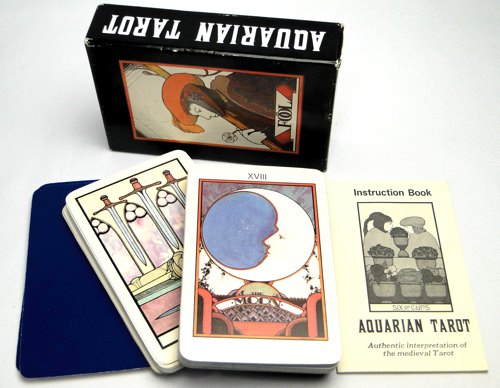

4)アクエリアン・タロット(AQUARIAN TAROT)

これはアメリカ製のタロットで1970年にニューヨークのMorgan Press,Inc.から発刊されたもの。David Palladiniによるイラストレーションと明記されているので新たにデザインされたもののようだ。

■タロットとは何なのか?

タロットにはヨーロッパにおいて中世、ルネッサンスのころからある種のカルタ遊技や占いに利用されていたというかなり古いルーツがある。

現在のトランプは4種類52枚のカードと一枚のジョーカーにより構成されているが、そのトランプの前身だといわれているタロットは小アルカナ(星札)56枚と大アルカナ(切札)22枚の合計78枚からなっている。そしてタロットに表されている笏棒、剣、聖杯、貨幣がそれぞれクラブ、スペード、ハートそしてダイヤとなり、現在のトランプの図柄となったようだ。また定説によれば18世紀あたりまでタロットの起源はわからなかったもののフランスの偉大な学者クール・ド・ジェブランがタロットのエジプト起源説を発表してからにわかに注目されるようになった。

とはいえクール・ド・ジェブランの説はかなりあやしい仮説の上に組み立てられたものだったが、結局これが近世エジプト学発展の導火線となり、1799年ナポレオンエジプト遠征軍によるロゼッタ・ストーンの発見を導いたともいわれるのだから歴史は面白い。そのロゼッタ・ストーンをシャンポリオンが解読したのは1822年であり23年も後のことだった。

私がタロットに興味を持ったひとつには歴史の裏側ともいえる薔薇十字団などの秘密結社や中世ユダヤ教の神秘思想カバラなどが関わっているからでもある。これらは物語として読むだけでもなかなかに面白く大変魅力的なのだ。

例えば薔薇十字団の基本文書には繰り返し「輪(Rotae)」とか「世界輪(Rotae Mundi)」という不思議な言葉が登場する。では「輪」というラテン語複数を意味する「R・O・T・A」という四つの文字を使い、まずRを時計12時の位置に置き、Oを3時、Tを6時に、そしてAを9時の位置に置いて輪を作ってみよう。ちなみにTから反時計まわりに読めばTORAすなわちヘブライ語で「教え(トーラ)」を意味するモーゼの律法が浮かび上がる。さらにTから時計回りに読めば今度はTARO(T)、すなわちタロットというアナグラムが浮き出てくるではないか…。

なにやら遊びの道具、卑しい占いの道具とみなされることの多いタロットカードに神聖なモーゼ五書などが関わっているとすればますます怪しく心ひかれるではないか(笑)。

一説によればタロットの起源はもともとモーゼ五書などよりはるかに古く、かつ神聖な一冊の書物だったという説まである。確かにタロットの図柄をよく見ると「奇術師」「女教皇」「戦車」などというカードもあり「戦車」というカードにはあのスフィンクスが描かれている。なにやら中世キリスト教文化とはかなりそぐわない雰囲気を持っていることにも気がつくではないか。

さて、キリスト教会などに見られるステンドグラスやイコンなどは古き時代において文字が読めない民衆達に教義を教えるため用いた一種の記憶術でもあったことは知られている。同じ意味においてタロットはもともとの奥義をひた隠し、遊びの道具として伝承されてきたが、実は多くの魔術師たちが探し求めた魔術の奥義書「トートの書」だっという話などは話が大きくて痛快である。さらにローマ人に破壊されたアレクサンドレア大図書館壊滅後に世界中の英知が集まり、全世界をタロットの上に寓意画として圧縮し封じ込めたという説もあるようだ。

■エピローグ

さてタロットはその一枚一枚それぞれが象徴と意味を持っている。したがって奥義とその占う方法などに関してはページがいくらあっても足りない。機会があったら別途ご紹介するとして...ご承知のようにトランプ遊びはすでにコンピュータゲームとしても多くのバリエーションが存在する。しかしタロット占いはやはり占い師の手を介して机上にならべられるべきだろう。ましてやそのカードを読むための直感や判断力、そして巧妙な話術がなくしてタロット占いは成立しない。

そういえば昔の事…私が西洋占星術やタロット占いをやると知り、親友が「あ〜お前は考えが浅い…。占いは手相に限るんだよ」という。「何でだよ!」と迫る私に彼は「考えても見てご覧よ…。手相なら女性の手に触れて占えるけどさ、星占いやタロットはそれ出来ないジャン」と切り捨てた。私は妙に納得し、深い敗北感を味わった(笑)。

ともあれ1790年代にはマドモワゼル・ル・ノルマンという大変有名になったタロット占い師が登場したが、彼女の相談室にやってきた人々の中にはナポレオンの妻であったジョセフィーヌをはじめロベスピエール、サン・ジェスト、マラーや後にルイ18世となったプロヴァンス伯やダントンなどもいたという。

眠れぬ夜のひととき、パソコンをシャットダウンしてからタロットを並べ、人類の隠された英知の歴史に思いを馳せるのもまた一興ではないか。

【主な参考文献】

・「黒魔術の手帖」澁澤龍彦著 桃源社刊

・「薔薇十字の魔法」種村季弘著 薔薇十字社刊

・「運命の書 ~ 古版マルセイユ・タロット」コーベ・ブックス刊

・「妖術師・秘術師・錬金術師の博物館」グリヨ・ド・ジヴリ著/林 瑞枝訳 法政大学出版局刊

■タロットとの出会い

そのきっかけは1971年に桃源社から出版された「黒魔術の手帖」(澁澤龍彦著)および翌年に薔薇十字社から出版された「薔薇十字の魔法」(種村季弘著)という書籍に出会ったことによる。それらの書籍にはカバラとか黒ミサやら自然魔法などの話が魅力的に展開されていたが、中でも若かりし頃の私は奥が深そうで意味深な雰囲気を持つタロットというものに魅せられた。

※タロットカードに魅せられるきっかけとなった「黒魔術の手帖」「薔薇十字の魔法」そして「運命の書〜古版マルセイユ・タロット」

続いて1974年に旅行中の京都でたまたま書店に入ったら目に付いた「運命の書〜古版マルセイユ・タロット」(コーベ・ブックス刊)という妖しげな本を手に入れてから本格的にタロットの歴史を学び始めた…。

いまでは大きな書店にいけば占いコーナーに「タロット占い」などと称するいくつかの商品が置いてあるはずだ。しかし1970年代初頭のことだから今とは様子がまったく違い、なかなか手に入らなかったものだ。当時は一部の玩具みたいなものを除き国産のものはほとんどなく、私は洋書を扱う書店で取り寄せてもらったと記憶している。

その後「ギリシャ十字法」とか「ケルト法」などという占いの方法にも一応精通したが、自身で占いという部類のものを心から信じていないのだからこれは長続きしない(笑)。しかしタロットには歴史の闇といった部分を感じて興味は尽きず、しばし時を忘れたものである。

では私の所蔵している4種類のタロットを簡単にご紹介しよう...。

1)スタジオTUM発行のタロット

発売された詳しい年月は忘れたが先の「黒魔術の手帖」などが登場し、タロットがブームになりかけた頃に発売されたと記憶している。個人的な趣味として所蔵している中では一番タロットらしく美しく気品があるので気に入っている。ただし切札(大アルカナ)のみ、計22枚であり星札(小アルカナ)は含まれていない。

2)マルセイユ版の古いタロット(TAROT DE MARSEILLE)

1969年初版、フランスで印刷されたパッケージに書かれている内容を抜粋すれば、このタロットのデザインは1790年頃という最も古いタロットを正確に復元したものだという。確かに中世の幼稚な木版の雰囲気が出ており、大アルカナと小アルカナ全78枚が揃っている。

3)エテイラのエジプト版タロット(GRAND ETTEILLA OU TAROTS EGYPTIENS)

これまたパッケージに書かれている内容を要約すると、古代エジプトで作られ使用されたもので中世エジプト人やボヘミア人によりカバラの知識を取り入れながら完成されたタロットらしい。確かにその絵は上記マルセイユ版とは違い、エッチングの細密画のような上品な雰囲気を持っている。なおこのセットも前記マルセイユ版と同じフランスの版元から1970年に出されたものである。

4)アクエリアン・タロット(AQUARIAN TAROT)

これはアメリカ製のタロットで1970年にニューヨークのMorgan Press,Inc.から発刊されたもの。David Palladiniによるイラストレーションと明記されているので新たにデザインされたもののようだ。

■タロットとは何なのか?

タロットにはヨーロッパにおいて中世、ルネッサンスのころからある種のカルタ遊技や占いに利用されていたというかなり古いルーツがある。

現在のトランプは4種類52枚のカードと一枚のジョーカーにより構成されているが、そのトランプの前身だといわれているタロットは小アルカナ(星札)56枚と大アルカナ(切札)22枚の合計78枚からなっている。そしてタロットに表されている笏棒、剣、聖杯、貨幣がそれぞれクラブ、スペード、ハートそしてダイヤとなり、現在のトランプの図柄となったようだ。また定説によれば18世紀あたりまでタロットの起源はわからなかったもののフランスの偉大な学者クール・ド・ジェブランがタロットのエジプト起源説を発表してからにわかに注目されるようになった。

とはいえクール・ド・ジェブランの説はかなりあやしい仮説の上に組み立てられたものだったが、結局これが近世エジプト学発展の導火線となり、1799年ナポレオンエジプト遠征軍によるロゼッタ・ストーンの発見を導いたともいわれるのだから歴史は面白い。そのロゼッタ・ストーンをシャンポリオンが解読したのは1822年であり23年も後のことだった。

私がタロットに興味を持ったひとつには歴史の裏側ともいえる薔薇十字団などの秘密結社や中世ユダヤ教の神秘思想カバラなどが関わっているからでもある。これらは物語として読むだけでもなかなかに面白く大変魅力的なのだ。

例えば薔薇十字団の基本文書には繰り返し「輪(Rotae)」とか「世界輪(Rotae Mundi)」という不思議な言葉が登場する。では「輪」というラテン語複数を意味する「R・O・T・A」という四つの文字を使い、まずRを時計12時の位置に置き、Oを3時、Tを6時に、そしてAを9時の位置に置いて輪を作ってみよう。ちなみにTから反時計まわりに読めばTORAすなわちヘブライ語で「教え(トーラ)」を意味するモーゼの律法が浮かび上がる。さらにTから時計回りに読めば今度はTARO(T)、すなわちタロットというアナグラムが浮き出てくるではないか…。

なにやら遊びの道具、卑しい占いの道具とみなされることの多いタロットカードに神聖なモーゼ五書などが関わっているとすればますます怪しく心ひかれるではないか(笑)。

一説によればタロットの起源はもともとモーゼ五書などよりはるかに古く、かつ神聖な一冊の書物だったという説まである。確かにタロットの図柄をよく見ると「奇術師」「女教皇」「戦車」などというカードもあり「戦車」というカードにはあのスフィンクスが描かれている。なにやら中世キリスト教文化とはかなりそぐわない雰囲気を持っていることにも気がつくではないか。

さて、キリスト教会などに見られるステンドグラスやイコンなどは古き時代において文字が読めない民衆達に教義を教えるため用いた一種の記憶術でもあったことは知られている。同じ意味においてタロットはもともとの奥義をひた隠し、遊びの道具として伝承されてきたが、実は多くの魔術師たちが探し求めた魔術の奥義書「トートの書」だっという話などは話が大きくて痛快である。さらにローマ人に破壊されたアレクサンドレア大図書館壊滅後に世界中の英知が集まり、全世界をタロットの上に寓意画として圧縮し封じ込めたという説もあるようだ。

■エピローグ

さてタロットはその一枚一枚それぞれが象徴と意味を持っている。したがって奥義とその占う方法などに関してはページがいくらあっても足りない。機会があったら別途ご紹介するとして...ご承知のようにトランプ遊びはすでにコンピュータゲームとしても多くのバリエーションが存在する。しかしタロット占いはやはり占い師の手を介して机上にならべられるべきだろう。ましてやそのカードを読むための直感や判断力、そして巧妙な話術がなくしてタロット占いは成立しない。

そういえば昔の事…私が西洋占星術やタロット占いをやると知り、親友が「あ〜お前は考えが浅い…。占いは手相に限るんだよ」という。「何でだよ!」と迫る私に彼は「考えても見てご覧よ…。手相なら女性の手に触れて占えるけどさ、星占いやタロットはそれ出来ないジャン」と切り捨てた。私は妙に納得し、深い敗北感を味わった(笑)。

ともあれ1790年代にはマドモワゼル・ル・ノルマンという大変有名になったタロット占い師が登場したが、彼女の相談室にやってきた人々の中にはナポレオンの妻であったジョセフィーヌをはじめロベスピエール、サン・ジェスト、マラーや後にルイ18世となったプロヴァンス伯やダントンなどもいたという。

眠れぬ夜のひととき、パソコンをシャットダウンしてからタロットを並べ、人類の隠された英知の歴史に思いを馳せるのもまた一興ではないか。

【主な参考文献】

・「黒魔術の手帖」澁澤龍彦著 桃源社刊

・「薔薇十字の魔法」種村季弘著 薔薇十字社刊

・「運命の書 ~ 古版マルセイユ・タロット」コーベ・ブックス刊

・「妖術師・秘術師・錬金術師の博物館」グリヨ・ド・ジヴリ著/林 瑞枝訳 法政大学出版局刊

- 関連記事

-

- 映画「her/世界でひとつの彼女」を観て思うこと (2015/01/19)

- オムロン クッションマッサージャを使ってみた! (2015/01/12)

- 手の指のアカギレ対策としてチタン合金入り「指しっとりサポーター」を使う (2014/12/17)

- ギターの名曲、アランフェス協奏曲聞き比べ (2014/12/03)

- 古楽情報誌「アントレ」に掲載されたクリス・エガートン へのインタビューを読んで (2014/10/29)

- 歴史の輪を探る? タロットカードの秘密 (2014/10/10)

- イングリッシュパブ 「シャーロック・ホームズ」でランチを! (2014/10/01)

- お宅のエアコン、ボコボコと異音しませんか? (2014/09/26)

- 石田伸也著「ちあきなおみに会いたい。」徳間文庫刊再読と彼女の歌声に酔う (2014/09/19)

- 佐伯泰英著「惜櫟荘だより」岩波書店刊を読了 (2014/09/10)

- 佐伯泰英氏の時代小説「吉原裏同心」の魅力 (2014/09/01)