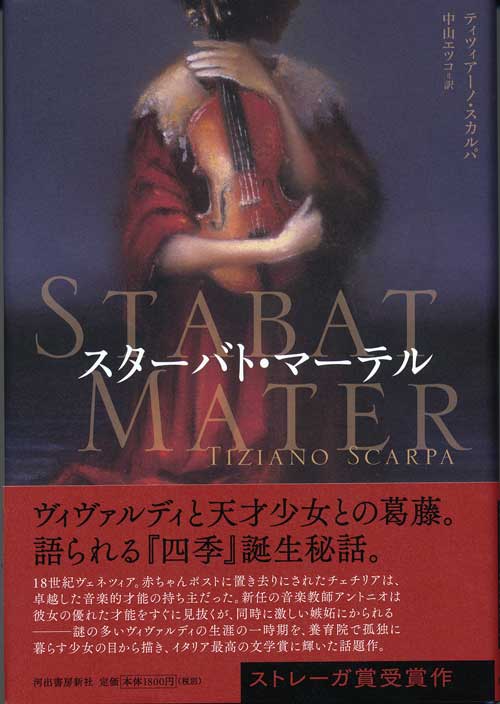

ヴィヴァルディと天才少女の葛藤を描く「スターバト・マーテル」感想

私はそもそも近年小説らしい小説は遠ざけてきた。なぜかを説明するのは簡単ではないが一言で言うなら性に合わないとでもいうのだろうか。しかし評判が高かったりテーマが好みだったりするものはなるべく手に取るようにしている。今回購入したティツィアーノ・スカルパ著/中山エツコ訳「スターバト・マーテル」も人づてに面白いと耳にし、テーマがヴィヴァルディだったからと読んでみた。

1725年に出版されたヴァイオリン協奏曲集「四季」の作曲者として知られているアントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ(Antonio Lucio Vivaldi)を知ったのは意外と遅かった。といっても随分と昔の話しではあるが(笑)。

バッハ(J.S.Bach)については私が若い頃からクラシックギターに夢中になっていたこともあり、ギター編曲版の簡単な数曲を練習するにつれ様々な曲を好んで聴くようになった。しかしヴィヴァルディを意識したのは1970年代前半のころデパート内に出来た喫茶店で初めて知ったと記憶している。

その店は場所柄というか、棚にずらっと並んだいかにも高級そうな一品物のコーヒーカップで好みの一杯を煎れてくれる店で街中のコーヒーより倍近い価格だった。

無論頻繁に通ったわけでもなく、山野楽器でレコードを一枚買った帰りにそのジャケットをゆっくり見たいと同じ階にあったその店に入ったのだった。

店内はいま思えばいわゆるバロック音楽を好んで流していたのだろうが、たまたま大変耳に心地よい響きに気づき曲名をお店の人に聞いたところヴィヴァルディの「調和の幻想」の "Concerto #6 In A Minor" だった。それが私とヴィヴァルディの正式な対面だったのである。

その後ヴィヴァルディの音楽は多々聞いてきたが、その人物像となると日本語で読める研究書も少なくバッハほどその人生は知られていないようだ。

無論彼がヴェネツィア出身のカトリックの司祭だったこと。髪が赤かったことから赤毛の司祭と呼ばれたこと。ヴェネツィアのピエタ慈善院付属音楽院(ピエタ養育院)でピエタの少女たちにヴァイオリンを教えはじめ、「四季」をはじめ膨大な作曲を残したこと…程度は知っている。そのうちその生涯を追ってみたいと考えていたこともありティツィアーノ・スカルパ著/中山エツコ訳「スターバト・マーテル」の一冊が気になった…。

なぜならその帯には「ヴィヴァルディと天才少女との葛藤。語られる『四季』誕生秘話」とあり、本書はイタリア最高の文学賞に輝いた話題作だという…。

これは小説だとしても少なからずヴィヴァルディのピエタ養育院における日常が覗けるのでは…と興味津々で本書を購入したわけである。

しかし私のような興味で本書を開いた人は私と同様困惑するに違いない。

何故なら確かに主人公は親に捨てられピエタ養育院という施設で寂しく暮らす一人の少女であり、史実がそうであるようにヴィヴァルディが新任の司祭として就任しヴァイオリン教師となる物語としては間違いないが、本文160ページほどのうち読者にヴィヴァルディでは…と悟らせる人物の登場が106ページに初めて登場し、「アントニオ神父」というヴィヴァルディの名が具体的に登場するのが110ページなのである。

後は主人公チェチリアという少女が会ったこともない母に孤独と不安からその地獄のような暗い思いを延々と独白するストーリーである。

その暗く絶望的で時にはグロテスクな語りは残念ながら私の心を揺り動かすのではなく正直本を閉じたいと思わせるものだった。

いつヴィヴァルディが登場するのか、という期待で何とか読み進んだが私には本書は奇抜な試みとは思うもののなぜストレーガ賞を受賞したのか...申し訳ないが分からない。もしかすると原著のイタリア語の響きは何らかの韻を踏み、美しいのだろうか…。

本書の後書き「著者ノート」によれば、著者が生を受けた1960年代、ヴェネツィアの市立病院の産科はかつてのピエタ養育院の中にあり、筆者であるティツィアーノ・スカルパはその建物...すなわちヴィヴァルディが少女たちに音楽を教え、指揮し、彼女たちのために無数の協奏曲や宗教音楽を作曲してい旧養育院の一室で生まれたとある。それがもっとも好きな音楽家と寂しい境遇にあったその弟子たちにオマージュを捧げたいと思ったきっかけだったという。

ピエタ養育院の施設で暮らす寂しい思春期の少女たちには同情するも「ヴィヴァルディはどうした!?」というのが私の感想である。無論史実とは違うが「四季」誕生のストーリーも確かに描かれているがヴィヴァルディは脇役でしかないように感じて不満である。

それにしても筆者が記しているように我々はヴィヴァルディの音楽を聴くとき、その多くがピエタ養育院にいた女性たちのために書かれたものであることを忘れがちだ。そして彼女たちは公の演奏時には地上何メートルかの高さにあって演奏し、手すりの後ろで金属の格子に半ば隠され、その姿はぼんやりと輪郭を見ることができても、顔をのぞくことはできなかったことも忘れてはならない。

本書を机上の脇に置きながらあらためてヴィヴァルディの「調和の幻想」を流してみると、どこかヴァイオリンの響きの中にピエタ音楽院の名演奏家たち…そう少女たちの啜り泣き、あるいは悲鳴にも似た声が聞こえるような気がする…。

そうそう書き忘れるところだったがタイトルの「スターバト・マーテル (Stabat Mater)」とは13世紀の詩人ヤコポーネ・ダ・トーディ作とされる聖母讃歌「スターバト・マーテル・ドロローザ」、ラテン語で「悲しみに暮れて母はたたずんでいた」の意。すなわち十字架のもとで聖母の悲しみを思う意味だという。

______________________________________________________________________________

「スターバト・マーテル 」

」

2011年9月20日 初版発行

著 者:ティツィアーノ・スカルパ

訳 者:中山エツコ

発行者:小野寺優

発行所:河出書房新社

コード:ISBN978-309-20573-1 価格:1,800円(税別)

______________________________________________________________________________

1725年に出版されたヴァイオリン協奏曲集「四季」の作曲者として知られているアントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ(Antonio Lucio Vivaldi)を知ったのは意外と遅かった。といっても随分と昔の話しではあるが(笑)。

バッハ(J.S.Bach)については私が若い頃からクラシックギターに夢中になっていたこともあり、ギター編曲版の簡単な数曲を練習するにつれ様々な曲を好んで聴くようになった。しかしヴィヴァルディを意識したのは1970年代前半のころデパート内に出来た喫茶店で初めて知ったと記憶している。

その店は場所柄というか、棚にずらっと並んだいかにも高級そうな一品物のコーヒーカップで好みの一杯を煎れてくれる店で街中のコーヒーより倍近い価格だった。

無論頻繁に通ったわけでもなく、山野楽器でレコードを一枚買った帰りにそのジャケットをゆっくり見たいと同じ階にあったその店に入ったのだった。

店内はいま思えばいわゆるバロック音楽を好んで流していたのだろうが、たまたま大変耳に心地よい響きに気づき曲名をお店の人に聞いたところヴィヴァルディの「調和の幻想」の "Concerto #6 In A Minor" だった。それが私とヴィヴァルディの正式な対面だったのである。

その後ヴィヴァルディの音楽は多々聞いてきたが、その人物像となると日本語で読める研究書も少なくバッハほどその人生は知られていないようだ。

無論彼がヴェネツィア出身のカトリックの司祭だったこと。髪が赤かったことから赤毛の司祭と呼ばれたこと。ヴェネツィアのピエタ慈善院付属音楽院(ピエタ養育院)でピエタの少女たちにヴァイオリンを教えはじめ、「四季」をはじめ膨大な作曲を残したこと…程度は知っている。そのうちその生涯を追ってみたいと考えていたこともありティツィアーノ・スカルパ著/中山エツコ訳「スターバト・マーテル」の一冊が気になった…。

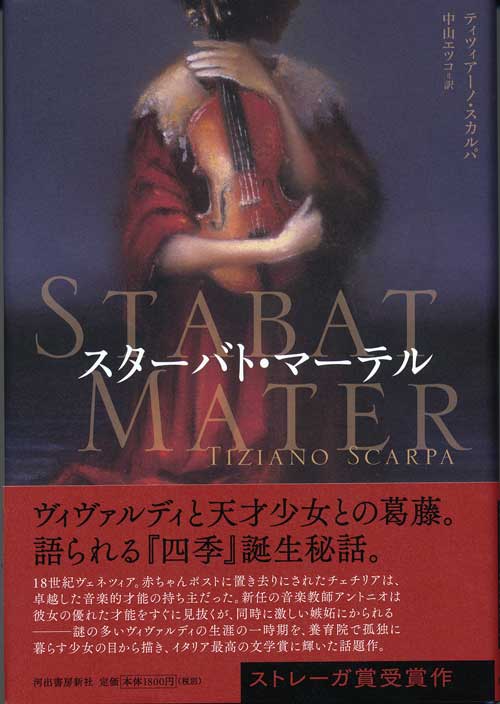

なぜならその帯には「ヴィヴァルディと天才少女との葛藤。語られる『四季』誕生秘話」とあり、本書はイタリア最高の文学賞に輝いた話題作だという…。

これは小説だとしても少なからずヴィヴァルディのピエタ養育院における日常が覗けるのでは…と興味津々で本書を購入したわけである。

しかし私のような興味で本書を開いた人は私と同様困惑するに違いない。

何故なら確かに主人公は親に捨てられピエタ養育院という施設で寂しく暮らす一人の少女であり、史実がそうであるようにヴィヴァルディが新任の司祭として就任しヴァイオリン教師となる物語としては間違いないが、本文160ページほどのうち読者にヴィヴァルディでは…と悟らせる人物の登場が106ページに初めて登場し、「アントニオ神父」というヴィヴァルディの名が具体的に登場するのが110ページなのである。

後は主人公チェチリアという少女が会ったこともない母に孤独と不安からその地獄のような暗い思いを延々と独白するストーリーである。

その暗く絶望的で時にはグロテスクな語りは残念ながら私の心を揺り動かすのではなく正直本を閉じたいと思わせるものだった。

いつヴィヴァルディが登場するのか、という期待で何とか読み進んだが私には本書は奇抜な試みとは思うもののなぜストレーガ賞を受賞したのか...申し訳ないが分からない。もしかすると原著のイタリア語の響きは何らかの韻を踏み、美しいのだろうか…。

本書の後書き「著者ノート」によれば、著者が生を受けた1960年代、ヴェネツィアの市立病院の産科はかつてのピエタ養育院の中にあり、筆者であるティツィアーノ・スカルパはその建物...すなわちヴィヴァルディが少女たちに音楽を教え、指揮し、彼女たちのために無数の協奏曲や宗教音楽を作曲してい旧養育院の一室で生まれたとある。それがもっとも好きな音楽家と寂しい境遇にあったその弟子たちにオマージュを捧げたいと思ったきっかけだったという。

ピエタ養育院の施設で暮らす寂しい思春期の少女たちには同情するも「ヴィヴァルディはどうした!?」というのが私の感想である。無論史実とは違うが「四季」誕生のストーリーも確かに描かれているがヴィヴァルディは脇役でしかないように感じて不満である。

それにしても筆者が記しているように我々はヴィヴァルディの音楽を聴くとき、その多くがピエタ養育院にいた女性たちのために書かれたものであることを忘れがちだ。そして彼女たちは公の演奏時には地上何メートルかの高さにあって演奏し、手すりの後ろで金属の格子に半ば隠され、その姿はぼんやりと輪郭を見ることができても、顔をのぞくことはできなかったことも忘れてはならない。

本書を机上の脇に置きながらあらためてヴィヴァルディの「調和の幻想」を流してみると、どこかヴァイオリンの響きの中にピエタ音楽院の名演奏家たち…そう少女たちの啜り泣き、あるいは悲鳴にも似た声が聞こえるような気がする…。

そうそう書き忘れるところだったがタイトルの「スターバト・マーテル (Stabat Mater)」とは13世紀の詩人ヤコポーネ・ダ・トーディ作とされる聖母讃歌「スターバト・マーテル・ドロローザ」、ラテン語で「悲しみに暮れて母はたたずんでいた」の意。すなわち十字架のもとで聖母の悲しみを思う意味だという。

______________________________________________________________________________

「スターバト・マーテル

2011年9月20日 初版発行

著 者:ティツィアーノ・スカルパ

訳 者:中山エツコ

発行者:小野寺優

発行所:河出書房新社

コード:ISBN978-309-20573-1 価格:1,800円(税別)

______________________________________________________________________________

- 関連記事

-

- 私的な「十手と捕物帳」物語 (2012/01/17)

- 心が温かくなる本「見上げてごらん夜の星を」 (2012/01/13)

- 当研究所 お気に入りの加湿器は「VICKS」スチーム式加湿器 (2011/12/28)

- 私的なウィンチェスターライフル M1892 物語 (2011/12/20)

- 自分で度数を変えられるメガネ「アドレンズ エマージェンシー 」を試す (2011/10/21)

- ヴィヴァルディと天才少女の葛藤を描く「スターバト・マーテル」感想 (2011/10/05)

- 田口ランディ著「ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ」を読了 (2011/09/27)

- 映画「アルゼンチンタンゴ 伝説のマエストロたち」に感涙 (2011/09/13)

- TBS 日曜劇場 JIN -仁-が完結...しかし大いに不満! (2011/06/28)

- 光文社新書「傷はぜったい消毒するな」はメチャ面白い (2011/06/01)

- 素晴らしい!オイゲン・キケロ のラストレコーディング (2011/03/02)