1500年の封印から蘇った禁断の書「マグダラのマリアによる福音書」とは

先の「ユダの福音書」に続き、19世紀末にエジプトで発見されたパピルス写本「マグダラのマリアによる福音書」を楽しみながら読んだ。なにしろ私は昔からマグダラのマリアのファンなのである(笑)。

中世から近代に至るヨーロッパにおいて創作された美術・芸術の多くはキリスト教文化を抜きに考えられない。そしてあまたの絵画の中でも「マグダラのマリア」が描かれているものは私にとって大変魅力的なのだ。

※大好きな15世紀の画家カルロ・クリヴェッリ描く「マグダラのマリア」。オランダ王立美術館蔵

小説「ダ・ヴィンチ・コード」の大きなテーマもマグダラのマリアがイエスの妻であり、血脈すなわち子孫まで残していたというものだった。

しかし、マグダラのマリアはこれまで「悔悛する娼婦」という汚名をずっと着せられていたことはご存じのとおりである。このイメージはキリストによって「悔い改めた罪人」の代表格であり、正統派キリスト教にとっては活用するに足りる布教の広告塔にもなった。

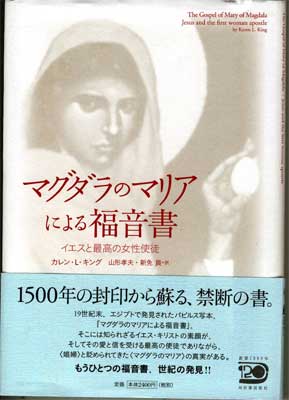

※河出書房新社刊「マグダラのマリアによる福音書」表紙

ところで信徒でない私ではあるが、史実のイエスならびその歴史に興味を持ち続けてきた1人としてどうしても納得できないことがある。それは処女受胎でもなければイエスが行ったという奇跡でもなく、処刑3日後の復活でもない...。

聖書をざっと読んでみればわかるが、そこに登場する12人の使徒は決して優秀な弟子たちではなかった。イエスの言葉を理解できず、うろたえ、疑い、彼の真意を誰1人くみ取ることができなかったといっていいだろう。

ちなみに聖書そのものを歴史書として見ることは出来ようもないが、一方多くの真実が含まれていると感じるのはまさにこの点にある。なぜなら歴史の記録はすべて勝ち組の残したものであり、負け組の存在や記録は抹殺されるのが普通だ。もし自身で自分の伝記を書くとしたら、触れられたくない過去は装飾するなり無かったこととして記述するのが人間であろう(笑)。

しかし聖書には都合の悪いことも多々そのまま記録されているという点に大いなる興味を感じる...。

例えば、聖書に描かれている時代は女性の地位は大変低く、その発言は信頼・容認され得ないものだったが、マグダラのマリアは復活したイエスに最初に出会った証人としての栄誉を与えられている。これも教会側からすれば、ペトロとかヨハネであった方が権威も増し、都合がよいはずだがそうではないところに信憑性を感じるのだ。

さらに、あのユダはイエスを裏切った代名詞とされているが、イエスを三度否認したペトロも含め、結局は12使徒全員が師イエスを裏切っているのである。

イエスが磔にされるとき、見守っていたのはマグダラのマリアをはじめ、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメといった女性たちだった...。

私の最大の疑問は、そうした出来の悪い弟子たち(12使徒)が師の死後、自身の命をも惜しまず布教の旅に出るほど強い人間になったのは何故なのかということなのだ...。

故遠藤周作は、自身の小説でその直接的な原因こそ「復活」が実際にあったのだと臭わせている。そんな劇的な何かがなければ、師が磔にされるまで逃げ隠れしていたような普通の弱い人間たちが...それも複数、迫害され惨殺されるリスクを承知で布教活動を続けるようになるとは考えられないのではないだろうか...。

さて話を「マグダラのマリアによる福音書」にもどすが、19世紀後半にコプト語訳の断片写本が発見され、20世紀になってさらに2つのギリシャ語の断片も明るみに出された。こうして入手解読された写本はわずか8ページ足らずの大変短い物語だが、これまで知られていなかった別種類のキリスト教の存在、イエスの姿を垣間見ることができる...。

そこに登場するマグダラのマリアは娼婦などではなく、師の一番の理解者であり最高の女性使徒として描かれている。その姿にペトロは嫉妬さえして彼女の話しにクレームを付けマグダラのマリアを泣かすシーンもある。

イエスは生前、制度としての教会組織はもとより自身で著作は残さなかった。したがって良くも悪くも現在の教会組織やそのより所ともなる正典(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4福音書)は後年残された多くの資料から選別され、"ニカイア信条" が代表するようにある意味教会側に都合の良い解釈の元にまとめ上げられたものである。

先の「悔悛する娼婦」としてのマグダラのマリアのイメージも、長い歴史の中で私たちの心に浸透し、払拭出来ぬほど強固なイメージとなっていったが、聖書そのものを丹念に読めばもともと「マグダラのマリア=娼婦」といった図式などどこにもない。

無論マグダラのマリアを娼婦に仕立てたのは正統派の神学者たちであり、彼女を教会の中枢である使徒の座から抹殺するために貼ったレッテルである。

「マグダラのマリアによる福音書」や「ユダの福音書」のように、現在では「異端」といったひと言で区別される教義資料にしても、聖書がまとめ上げられるまでの初期キリスト教サークルには、イエスについて、イエスの磔について、そして復活についての意味・意義に関しては様々な意見があったと考えられている。

そもそも「マグダラのマリアによる福音書」が書かれた時代は、教会組織がどの方向に向かうのかも分からない時代だったのだ。

本書の筆者カレン・L・キングは現在ハーバード大学神学部教授であり、古代キリスト教史、コプト語を担当し「マグダラのマリアによる福音書」研究の世界的第一人者だそうだ。彼女により、なぜマグダラのマリアは娼婦に仕立て上げられたのか?といった興味あるテーマが克明に暴かれると同時に、正典の「福音書」が伝えるイエスと驚くほど違う、もう1人のイエスが緻密に解き明かされていく。

興味は尽きず...私のイエス研究は続く...(笑)。

____________________________________________________________________________________

マグダラのマリアによる福音書〜イエスと最高の女性使徒

2006年12月30日 初版第1刷発行

著者:カレン・L・キング

訳者:山形孝夫、新免貢

発行:河出書房新社

書籍コード:ISBN4-309-23076-8

定価:本体2,400円+税

_____________________________________________________________________________________

中世から近代に至るヨーロッパにおいて創作された美術・芸術の多くはキリスト教文化を抜きに考えられない。そしてあまたの絵画の中でも「マグダラのマリア」が描かれているものは私にとって大変魅力的なのだ。

※大好きな15世紀の画家カルロ・クリヴェッリ描く「マグダラのマリア」。オランダ王立美術館蔵

小説「ダ・ヴィンチ・コード」の大きなテーマもマグダラのマリアがイエスの妻であり、血脈すなわち子孫まで残していたというものだった。

しかし、マグダラのマリアはこれまで「悔悛する娼婦」という汚名をずっと着せられていたことはご存じのとおりである。このイメージはキリストによって「悔い改めた罪人」の代表格であり、正統派キリスト教にとっては活用するに足りる布教の広告塔にもなった。

※河出書房新社刊「マグダラのマリアによる福音書」表紙

ところで信徒でない私ではあるが、史実のイエスならびその歴史に興味を持ち続けてきた1人としてどうしても納得できないことがある。それは処女受胎でもなければイエスが行ったという奇跡でもなく、処刑3日後の復活でもない...。

聖書をざっと読んでみればわかるが、そこに登場する12人の使徒は決して優秀な弟子たちではなかった。イエスの言葉を理解できず、うろたえ、疑い、彼の真意を誰1人くみ取ることができなかったといっていいだろう。

ちなみに聖書そのものを歴史書として見ることは出来ようもないが、一方多くの真実が含まれていると感じるのはまさにこの点にある。なぜなら歴史の記録はすべて勝ち組の残したものであり、負け組の存在や記録は抹殺されるのが普通だ。もし自身で自分の伝記を書くとしたら、触れられたくない過去は装飾するなり無かったこととして記述するのが人間であろう(笑)。

しかし聖書には都合の悪いことも多々そのまま記録されているという点に大いなる興味を感じる...。

例えば、聖書に描かれている時代は女性の地位は大変低く、その発言は信頼・容認され得ないものだったが、マグダラのマリアは復活したイエスに最初に出会った証人としての栄誉を与えられている。これも教会側からすれば、ペトロとかヨハネであった方が権威も増し、都合がよいはずだがそうではないところに信憑性を感じるのだ。

さらに、あのユダはイエスを裏切った代名詞とされているが、イエスを三度否認したペトロも含め、結局は12使徒全員が師イエスを裏切っているのである。

イエスが磔にされるとき、見守っていたのはマグダラのマリアをはじめ、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメといった女性たちだった...。

私の最大の疑問は、そうした出来の悪い弟子たち(12使徒)が師の死後、自身の命をも惜しまず布教の旅に出るほど強い人間になったのは何故なのかということなのだ...。

故遠藤周作は、自身の小説でその直接的な原因こそ「復活」が実際にあったのだと臭わせている。そんな劇的な何かがなければ、師が磔にされるまで逃げ隠れしていたような普通の弱い人間たちが...それも複数、迫害され惨殺されるリスクを承知で布教活動を続けるようになるとは考えられないのではないだろうか...。

さて話を「マグダラのマリアによる福音書」にもどすが、19世紀後半にコプト語訳の断片写本が発見され、20世紀になってさらに2つのギリシャ語の断片も明るみに出された。こうして入手解読された写本はわずか8ページ足らずの大変短い物語だが、これまで知られていなかった別種類のキリスト教の存在、イエスの姿を垣間見ることができる...。

そこに登場するマグダラのマリアは娼婦などではなく、師の一番の理解者であり最高の女性使徒として描かれている。その姿にペトロは嫉妬さえして彼女の話しにクレームを付けマグダラのマリアを泣かすシーンもある。

イエスは生前、制度としての教会組織はもとより自身で著作は残さなかった。したがって良くも悪くも現在の教会組織やそのより所ともなる正典(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4福音書)は後年残された多くの資料から選別され、"ニカイア信条" が代表するようにある意味教会側に都合の良い解釈の元にまとめ上げられたものである。

先の「悔悛する娼婦」としてのマグダラのマリアのイメージも、長い歴史の中で私たちの心に浸透し、払拭出来ぬほど強固なイメージとなっていったが、聖書そのものを丹念に読めばもともと「マグダラのマリア=娼婦」といった図式などどこにもない。

無論マグダラのマリアを娼婦に仕立てたのは正統派の神学者たちであり、彼女を教会の中枢である使徒の座から抹殺するために貼ったレッテルである。

「マグダラのマリアによる福音書」や「ユダの福音書」のように、現在では「異端」といったひと言で区別される教義資料にしても、聖書がまとめ上げられるまでの初期キリスト教サークルには、イエスについて、イエスの磔について、そして復活についての意味・意義に関しては様々な意見があったと考えられている。

そもそも「マグダラのマリアによる福音書」が書かれた時代は、教会組織がどの方向に向かうのかも分からない時代だったのだ。

本書の筆者カレン・L・キングは現在ハーバード大学神学部教授であり、古代キリスト教史、コプト語を担当し「マグダラのマリアによる福音書」研究の世界的第一人者だそうだ。彼女により、なぜマグダラのマリアは娼婦に仕立て上げられたのか?といった興味あるテーマが克明に暴かれると同時に、正典の「福音書」が伝えるイエスと驚くほど違う、もう1人のイエスが緻密に解き明かされていく。

興味は尽きず...私のイエス研究は続く...(笑)。

____________________________________________________________________________________

マグダラのマリアによる福音書〜イエスと最高の女性使徒

2006年12月30日 初版第1刷発行

著者:カレン・L・キング

訳者:山形孝夫、新免貢

発行:河出書房新社

書籍コード:ISBN4-309-23076-8

定価:本体2,400円+税

_____________________________________________________________________________________

- 関連記事

-

- 「良い上司に恵まれなかった...」衝撃の物語〜その1 (2008/10/01)

- コンラート・ローレンツ著「人 イヌにあう」の勧め (2008/04/15)

- 「清左衛門残日録 DVD-BOX」を購入 (2008/04/01)

- 小松政夫著「のぼせもんやけん2」に見る植木等という男 (2008/03/18)

- 今年忘れられぬ歌となった〜すぎもとまさとの「吾亦紅」を聴いて... (2007/11/26)

- 1500年の封印から蘇った禁断の書「マグダラのマリアによる福音書」とは (2007/04/20)

- 1700年ぶりに復元された「ユダの福音書」を読んで (2007/03/07)

- キリストの心理分析〜「人間イエスを科学する」を読む (2007/02/20)

- 「パウル・クレー手稿〜造形理論ノート」ファーストインプレッション (2006/12/10)

- 発心50年、犬を家族として迎える夢が叶う! (2006/11/13)

- 裾分一弘著「レオナルドに会う日」に見るコレクターの性(さが) (2006/09/21)