「スティーブ・ジョブズ 1995 〜ロスト・インタビュー」の注目すべき点【3】

スティーブ・ジョブズは何故他の業種ではなくパーソナルコンピュータメーカー “Apple” を作ったのか…。そして何故にパーソナルコンピュータの現在・未来に固執し、生涯を捧げたのだろうか。そんなことを念頭にいれながら今回も「スティーブ・ジョブズ 1995 ~ロスト・インタビュー(講談社刊)」から私にとっての印象的な発言をご紹介したい。

Apple操業以前、ジョブズは相棒のウォズニアックと一緒に世界中どこにでもタダで電話をかけることができるブルーボックスという機器を作った。そして非合法ながらそれを小遣い稼ぎのために売ったりもしたし、バチカンへ電話をかけ、キッシンジャーを名乗ってローマ法王を呼び出そうと悪戯したこともあった。

このインタービューの中でブルー・ボックスからパソコンへの飛躍を聞かれてジョブズは「必然性だ」と答え、続いて「個人で使えるコンピュータが欲しかった」という…。

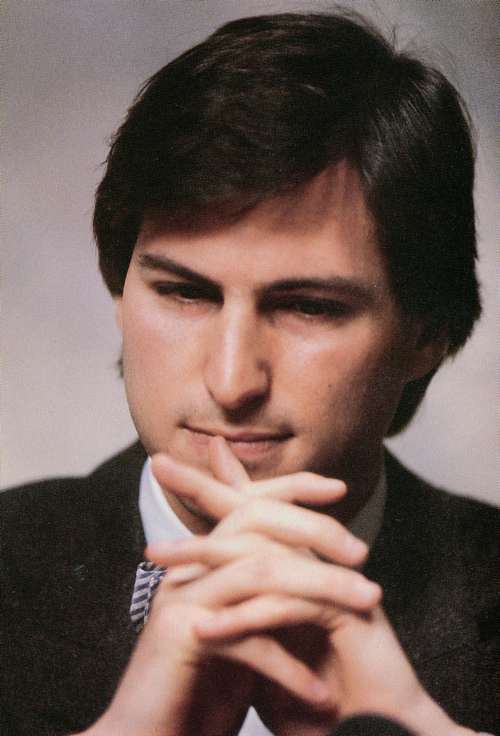

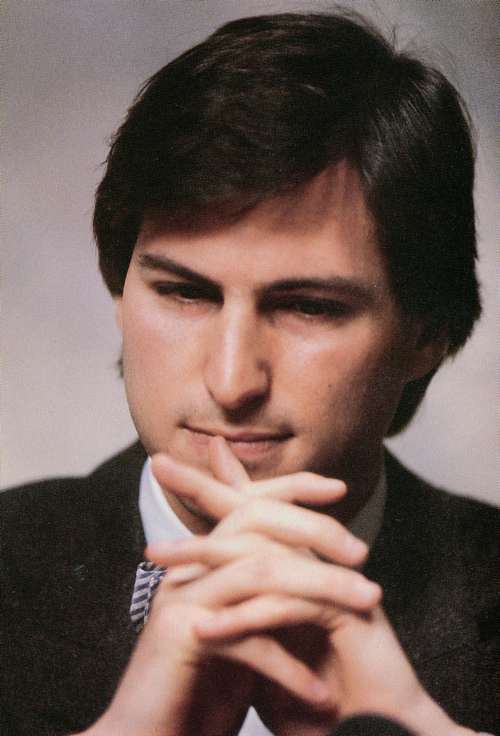

※1985年10月 FORTUNE誌より、Appleを退職した時期のスティーブ・ジョブズ

しかしジョブズは単に物としてのパーソナルコンピュータを所有したいという意図ではなかったはずだ。なぜなら彼は「コンピュータの仕事をしたのはコンピュータのためではなく、自分が感じていることをいちばんうまく伝えられる媒体がコンピュータだったからだ」という…。

いま、「なぜコンピュータなのか?」という問いを…それも自分に発する人はほとんどいないかも知れない。それはすでに当たり前の道具となっているからである。

※Macintoshリリース(1984年)時、開発関係者を集め記念撮影

私的な経験からして私にはジョブズの「自分が感じていることをいちばんうまく伝えられる媒体がコンピュータだったからだ」という発言は素直に頷けるのだ。

私は1977年からワン・ボードマイコンを皮切りにコモドールPET 2001やApple II を手にしたときの感覚がまさしくジョブズの言うところのニュアンスそのものだったからである。

なにしろ当時はパーソナルコンピュータとはいっても現在のようにインターネット環境がないし、書籍も日本語で勉強できるものはほとんど無いといった時代だった。その上に当時Apple II の価格は自動車を買う事と比較されるほど使い物になる環境を整えるのには金もかかったから、「一体そんな大金をはたいてお前は何をするつもりなのか…」と良く聞かれたものだ。

無論その動機は一言で説明できるほど単純では無かった。確かに未知のテクノロジーに触れたいという動機もあったし、異質な先進文化に触れたいと考えた部分もあったし、正直個人でコンピュータを所有する何ともいえない優越感といったものもあった。しかしBASICを学び、いくつかのソフトウェアを使っていると次第に目の前にあるパソコンは近未来を見据える窓のように思えてきたし、自分を表現するに最適の道具ではないか…といった確信がわいてきた。

これまで意識無意識に模索していた「自分はなにをしたいのか、なにを主張したいのか、どのように生きたいのか」あるいは「なにを目指したいのか」といったことが見えてくるような気がしたのである。

もし、手にしたコンピュータが文字通りコンピュータを所有したというだけなら私は早々に飽きていたに違いない。しかし手にしたApple II やMacintoshは現在の製品と能力は大きく劣っていたものの音楽、ネットワーク、イラストレーション、アニメーション、シュミレーションなどなど多様な自己表現するための手段として活用できるようになっていった。そして漠然とした趣味が実用となり、結果良い悪いはともかくビジネスになってしまったのだった…。

ジョブズの「自分が感じていることをいちばんうまく伝えられる媒体がコンピュータだったからだ」という物言いはまさしく私のような一介の何の特技もそして目立った資格もない平凡なサラリーマンを…自分でいうのも烏滸がましいものの、時代の寵児として背中を押してくれたのがパーソナルコンピュータだった…。ただしこれまた些かの条件をクリアしないと誰でもがその狭き門をくぐり抜けることができるわけではないとも思う。

スティーブ・ジョブズは言う。「Macが凄い製品になった理由の1つは、作ったメンバーたちが音楽や詩、芸術、動物学、歴史学の知識を持ち合わせていると同時に,世界有数のコンピュータ科学者でもあったことだ。もしコンピュータ科学という分野がなかったとしても、彼らはほかの分野で活躍していただろう。」そして「コンピュータオタクかヒッピーのどちらかを聞かれ、どちらかを選べと言われたら,私は間違いなくヒッピーだね。」と答えている点も注目に値する。

彼は自分を決してコンピュータオタクではないと言い切っているのだ。

そしてここではユーザーではなくMacintoshの開発陣への附言ではあるが、凄い製品を生み出した原動力はメンバーたちが世界有数のコンピュータ科学者でもあった事は当然としても、単なるコンピュータオタクとかコンピュータ馬鹿ではなく音楽や詩、芸術、動物学、歴史学の知識を持ち合わせていた点だという。彼ら彼女たちはもしコンピュータという代物が無かったとしてもそれぞれの分野でひとかどの成功を収めるにふさわしい人たちだったとジョブズは述べている。

その点、Macintoshの開発メンバーたちはコンピュータの知識以前に大きな好奇心と分野はともかく学問や芸術への高い志しを持っていたことが成功の秘訣だとジョブズは語っていることは重要だと思う。

いまさらではあるがコンピュータは我々が生きるための目的というより手段であるからこそ世界が広がる。ユーザー側でも狭い視野しか持たない人、いわゆる向上心というか趣味とか目的意識を持たない人がコンピュータを所有したところで何もしてくれるわけでもなくすぐに埃をかぶってしまうだろう。

私にとってApple IIやMacintoshはいみじくもスティーブ・ジョブズが発言したように自分の能力を拡張する知的自転車だったのである。

Apple操業以前、ジョブズは相棒のウォズニアックと一緒に世界中どこにでもタダで電話をかけることができるブルーボックスという機器を作った。そして非合法ながらそれを小遣い稼ぎのために売ったりもしたし、バチカンへ電話をかけ、キッシンジャーを名乗ってローマ法王を呼び出そうと悪戯したこともあった。

このインタービューの中でブルー・ボックスからパソコンへの飛躍を聞かれてジョブズは「必然性だ」と答え、続いて「個人で使えるコンピュータが欲しかった」という…。

※1985年10月 FORTUNE誌より、Appleを退職した時期のスティーブ・ジョブズ

しかしジョブズは単に物としてのパーソナルコンピュータを所有したいという意図ではなかったはずだ。なぜなら彼は「コンピュータの仕事をしたのはコンピュータのためではなく、自分が感じていることをいちばんうまく伝えられる媒体がコンピュータだったからだ」という…。

いま、「なぜコンピュータなのか?」という問いを…それも自分に発する人はほとんどいないかも知れない。それはすでに当たり前の道具となっているからである。

※Macintoshリリース(1984年)時、開発関係者を集め記念撮影

私的な経験からして私にはジョブズの「自分が感じていることをいちばんうまく伝えられる媒体がコンピュータだったからだ」という発言は素直に頷けるのだ。

私は1977年からワン・ボードマイコンを皮切りにコモドールPET 2001やApple II を手にしたときの感覚がまさしくジョブズの言うところのニュアンスそのものだったからである。

なにしろ当時はパーソナルコンピュータとはいっても現在のようにインターネット環境がないし、書籍も日本語で勉強できるものはほとんど無いといった時代だった。その上に当時Apple II の価格は自動車を買う事と比較されるほど使い物になる環境を整えるのには金もかかったから、「一体そんな大金をはたいてお前は何をするつもりなのか…」と良く聞かれたものだ。

無論その動機は一言で説明できるほど単純では無かった。確かに未知のテクノロジーに触れたいという動機もあったし、異質な先進文化に触れたいと考えた部分もあったし、正直個人でコンピュータを所有する何ともいえない優越感といったものもあった。しかしBASICを学び、いくつかのソフトウェアを使っていると次第に目の前にあるパソコンは近未来を見据える窓のように思えてきたし、自分を表現するに最適の道具ではないか…といった確信がわいてきた。

これまで意識無意識に模索していた「自分はなにをしたいのか、なにを主張したいのか、どのように生きたいのか」あるいは「なにを目指したいのか」といったことが見えてくるような気がしたのである。

もし、手にしたコンピュータが文字通りコンピュータを所有したというだけなら私は早々に飽きていたに違いない。しかし手にしたApple II やMacintoshは現在の製品と能力は大きく劣っていたものの音楽、ネットワーク、イラストレーション、アニメーション、シュミレーションなどなど多様な自己表現するための手段として活用できるようになっていった。そして漠然とした趣味が実用となり、結果良い悪いはともかくビジネスになってしまったのだった…。

ジョブズの「自分が感じていることをいちばんうまく伝えられる媒体がコンピュータだったからだ」という物言いはまさしく私のような一介の何の特技もそして目立った資格もない平凡なサラリーマンを…自分でいうのも烏滸がましいものの、時代の寵児として背中を押してくれたのがパーソナルコンピュータだった…。ただしこれまた些かの条件をクリアしないと誰でもがその狭き門をくぐり抜けることができるわけではないとも思う。

スティーブ・ジョブズは言う。「Macが凄い製品になった理由の1つは、作ったメンバーたちが音楽や詩、芸術、動物学、歴史学の知識を持ち合わせていると同時に,世界有数のコンピュータ科学者でもあったことだ。もしコンピュータ科学という分野がなかったとしても、彼らはほかの分野で活躍していただろう。」そして「コンピュータオタクかヒッピーのどちらかを聞かれ、どちらかを選べと言われたら,私は間違いなくヒッピーだね。」と答えている点も注目に値する。

彼は自分を決してコンピュータオタクではないと言い切っているのだ。

そしてここではユーザーではなくMacintoshの開発陣への附言ではあるが、凄い製品を生み出した原動力はメンバーたちが世界有数のコンピュータ科学者でもあった事は当然としても、単なるコンピュータオタクとかコンピュータ馬鹿ではなく音楽や詩、芸術、動物学、歴史学の知識を持ち合わせていた点だという。彼ら彼女たちはもしコンピュータという代物が無かったとしてもそれぞれの分野でひとかどの成功を収めるにふさわしい人たちだったとジョブズは述べている。

その点、Macintoshの開発メンバーたちはコンピュータの知識以前に大きな好奇心と分野はともかく学問や芸術への高い志しを持っていたことが成功の秘訣だとジョブズは語っていることは重要だと思う。

いまさらではあるがコンピュータは我々が生きるための目的というより手段であるからこそ世界が広がる。ユーザー側でも狭い視野しか持たない人、いわゆる向上心というか趣味とか目的意識を持たない人がコンピュータを所有したところで何もしてくれるわけでもなくすぐに埃をかぶってしまうだろう。

私にとってApple IIやMacintoshはいみじくもスティーブ・ジョブズが発言したように自分の能力を拡張する知的自転車だったのである。

- 関連記事

-

- Apple II はじめての雑誌広告秘話 (2013/12/13)

- Apple I Replica Kit を組み立てた! (2013/12/06)

- 最初のApple本社訪問、私はどんな場所を訪ねたのか? ストリートビューで探す (2013/11/29)

- 歴代のApple本社住所をストリートビューで追う (2013/11/20)

- 8ビット・マイクロコンピュータキット Legacy8080裏話 (2013/11/13)

- 「スティーブ・ジョブズ 1995 〜ロスト・インタビュー」の注目すべき点【3】 (2013/11/11)

- 8ビット・マイクロコンピュータキット Legacy8080、開発秘話 (2013/11/08)

- 【緊急報告】Maker Faire Tokyo 2013におけるLegacy8080レポート (2013/11/05)

- スティーブ・ジョブズの命日は過ぎたが、米国「People」誌を開いて思うこと (2013/11/01)

- ScanSnap SV600のMac版ソフトウェアリリースを祝う! (2013/10/30)

- 私がジョナサン・アイブへ不信感を持っている理由(笑) (2013/10/28)