「解体新書」および「蘭学事始」5つの謎

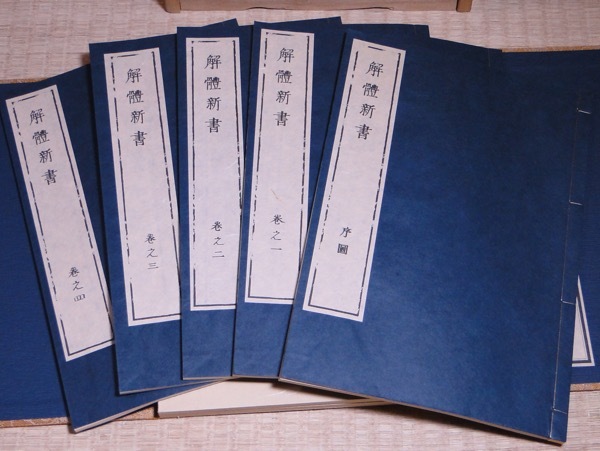

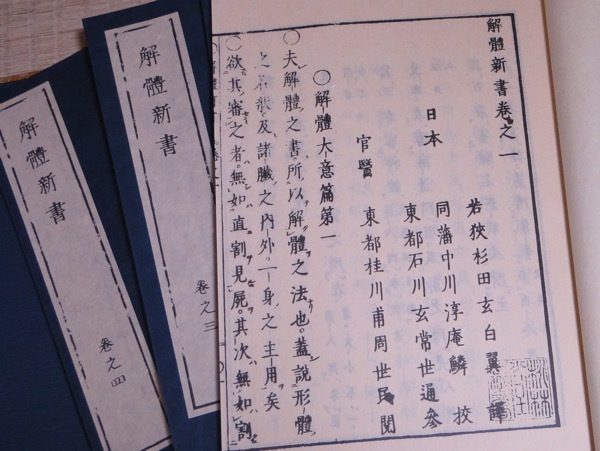

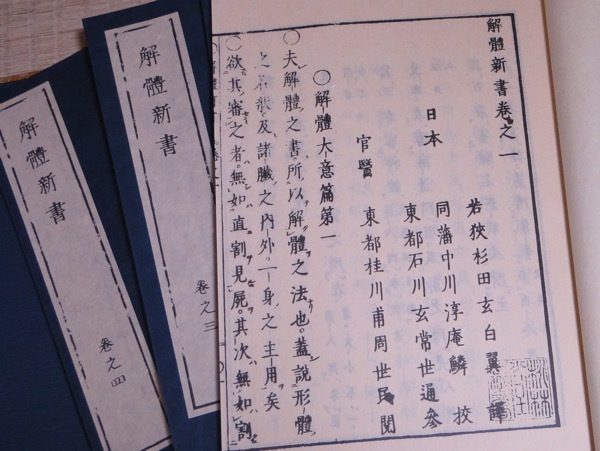

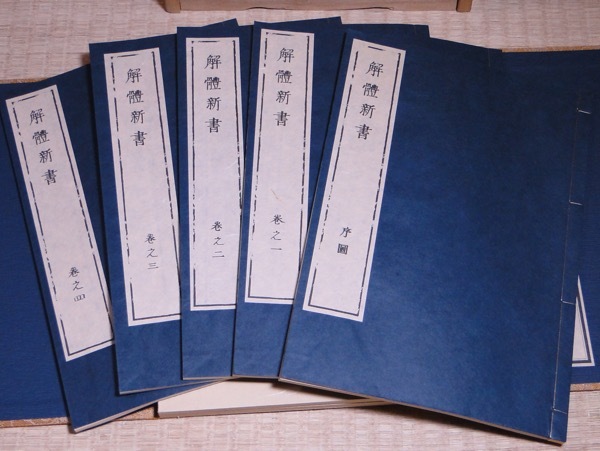

手元に「解体新書」および「蘭学事始」のレプリカがある。「解体新書」が漢文で書かれているのに対して「蘭学事始」はカナ交じりなので私にも何とか読み下すことができるが、別途現代語訳の書と合わせて楽しんでいる。今回はこの著名な「解体新書」や「蘭学事始」に関し私にとって興味深い5つの謎をご紹介したい。無論素人故、単に知らないだけのことに終わるかも知れないが、そうしたことを含めてこれからも多々調べて勉強したいと思っている。

※「解体新書」と「蘭学事始」

まず “蘭学” とは何か…だが、鎖国が行われていた江戸時代、日本人が学んだオランダの学問のことだ。鎖国ではあったが幕府は長崎に出島という特別な場所を設けてオランダと限定した交易を許していた。出島は唯一西洋に開かれた場所であった。

※出島の図。国公立所蔵史料刊行会編「日本医学の夜明け」付属「阿蘭陀医学伝来史絵図」より

しかし、オランダの技術や医療あるいは文化といった物を学ぶことは結局オランダ語を通したヨーロッパの先進医学や科学、文化を学ぶことに通じた。

なお “蘭学” という言葉は「蘭学事始」によれば杉田玄白らが出版した「解体新書」が広まってから使われるようになったものらしい。

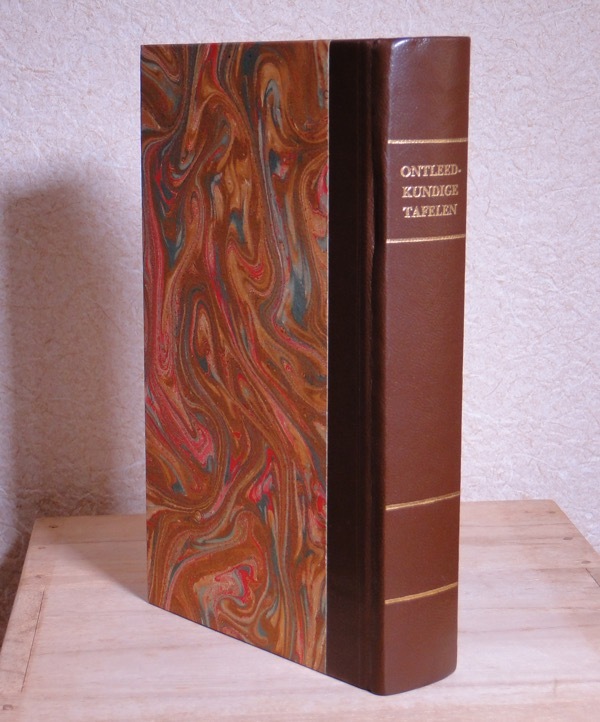

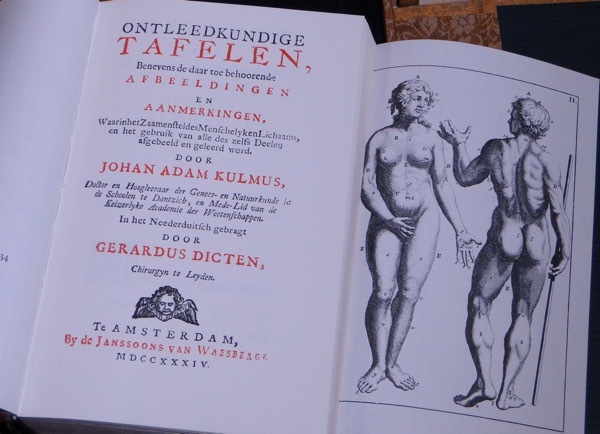

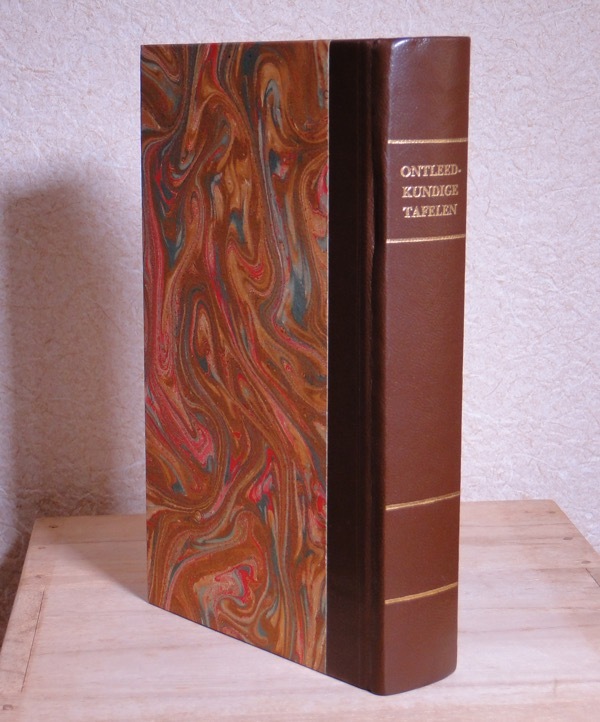

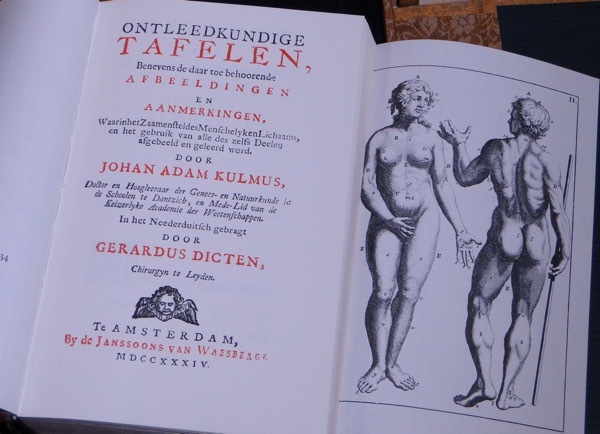

そして、そもそも「解体新書」はドイツの医学書をオランダ語に翻訳した「Ontleedkundige tafelen (ターヘル・アナトミア)」が日本に持ち込まれ、それを前野良沢と杉田玄白の二人が奇遇にも別々に手に入れ、一緒に腑分け(解剖)を見学した事をきっかけに翻訳を決意した成果だ。

※「ターヘル・アナトミア」と呼ばれたオランダ語版「 Ontleedkundige tafelen」1734年出版

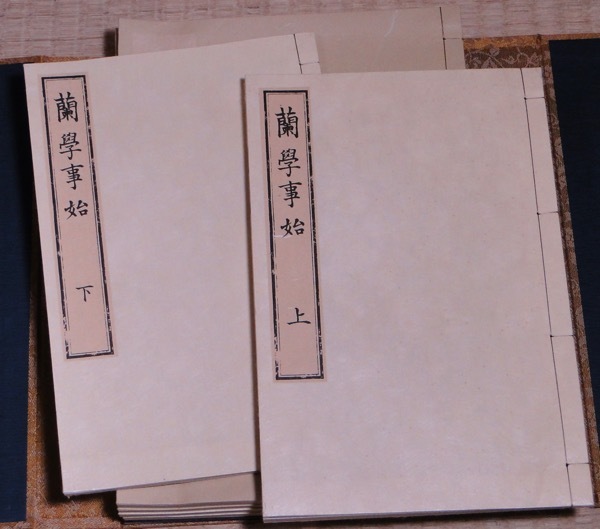

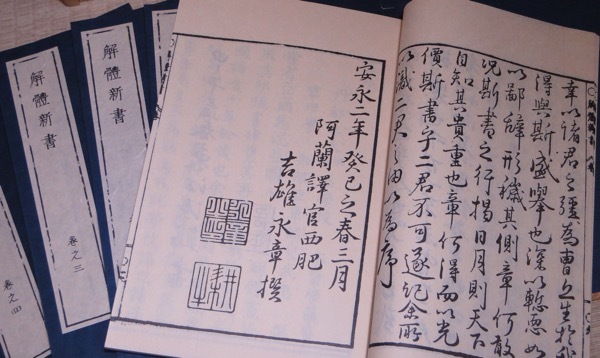

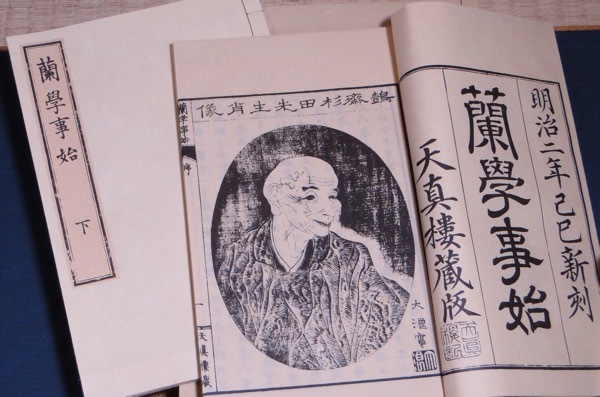

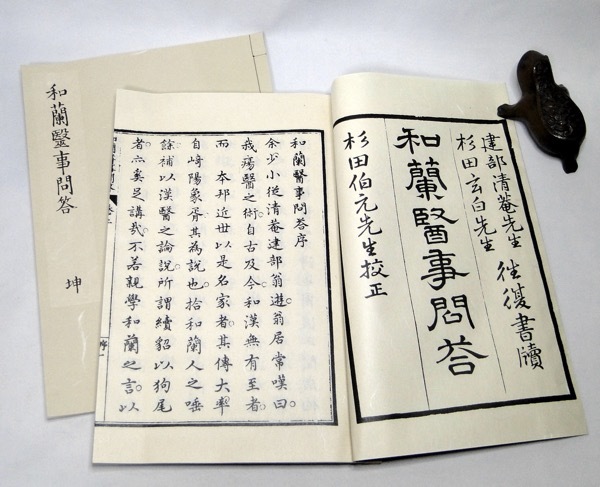

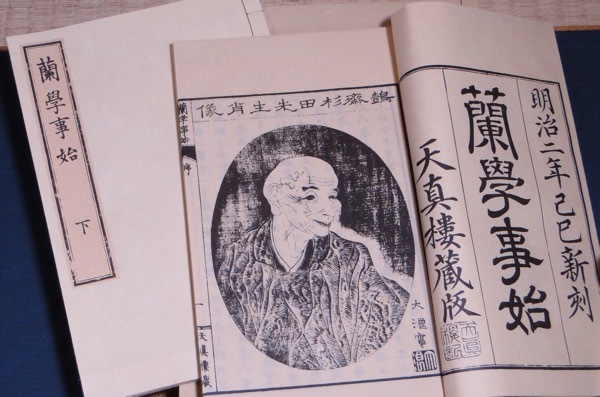

また「蘭学事始」はそもそも杉田玄白が蘭学草創の当時を回想して記し、大槻玄沢に送った上下2編の手記である。

いにしえの日本と西洋の接触から、蘭方医学の発祥、青木昆陽や野呂元丈によるオランダ語研究などの記述と続くが、何といっても白眉はオランダの医学書「ターヘル・アナトミア」を前野良沢、中川淳庵らと翻訳し「解体新書」を出版するまでの苦心談である。

杉田玄白は、自身の死後に蘭学草創期のことが後世に誤り伝わることを懸念し、自らの記憶する当時のことを書き残そうと決意したといわれている。

文化11年(1814年)にほぼ書き終わり、高弟の大槻玄沢に校訂を願う。そして翌年に完成を見るがこのとき玄白83歳。そして2年後の文化14年(1817年)に玄白は85歳で死去する。

(1)前野良沢の名に関する謎

最初の謎は「解体新書」に関わることだが、翻訳に一番貢献した前野良沢の名がない。それにはいくつかの説があるが、良沢は出版にこぎつけたとはいえその内容に満足できなかったため自分の名は出してくれるなと玄白に迫り、それを条件に出版に同意したという話しがある。奇人・完全主義者だったという良沢の面目やこれに尽きるといった話だ。

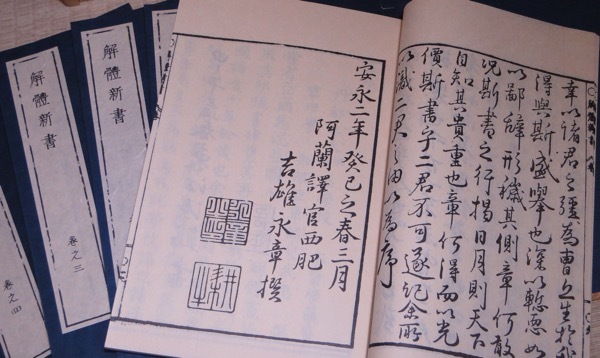

※「解体新書」には前野良沢の名がない

しかし「解体新書」の序文は玄白および良沢共通の師であった長崎阿蘭陀通詞吉雄耕牛によるものだが、その中で前野良沢の名を上げているだけでなく「ああ、二君(良沢と玄白)がこの仕事でてがらを立てたことはなんといっても最高なことだろう。じつに天下後世にとっての徳である」と書いている。

※序文は長崎阿蘭陀通詞吉雄耕牛が寄せている

確かに「解体新書」出版に前野良沢が不可欠であったことは彼の死後十一年経ってから玄白が執筆した「蘭学事始」に明記されたことでよりよく世に知らされることになった。しかし「解体新書」の序文を読めば前野良沢が深く関わっていたことは誰にも分かるはずだ。であれば良沢自身の願いであった「名を出さないで欲しい」という約束は守られなかったことになる。

良沢は納得したのであろうか…。

一方、こんな話もある。良沢が長崎にいったとき、九州の太宰府神社の神前で「自分は阿蘭陀の学問を学ぶにあたり、いやしくも真理を究めずにみだりに名を成そうとしたら、神よ、わたしを罰してくれ」と誓ったというのだ。

本来なら翻訳に携わった者としては前野良沢、杉田玄白、中川淳庵の名が、そして協力者として石川玄常、桂川甫周、嶺春泰らの名が連なるのがあるべき姿のはずだ。それが前野良沢の名はなく翻訳はすべて杉田玄白が行ったと思える記載になっている。

これは一説に、「解体新書」の出版は下手をすればお上から発禁処分を受け、出版した当人たちも咎められる可能性があった。ために杉田玄白は前野良沢はもとより中川淳庵の名にも校正の意である(校)と明記し、自分がすべて訳したとして名の下に(訳)を付け、万一の場合でも良沢と仲間たちを守ろうとしたという説もあるが…。

ともあれ「解体新書」出版を境に良沢と玄白は別々の道を歩むことになるが、結果「解体新書」は大成功を収めその賞賛は杉田玄白一人が受けることになったため、玄白はどこか世渡り上手の要領がよい人物と思われることがあるようだ。

しかし玄白の判断で不完全ながらも出版にこぎつけたことでその後の蘭学の隆盛が実現したのは間違いないことだし、もし良沢の意見を受け入れ出版の時期を大きく後にしたならばそれこそ発禁となる可能性もあったに違いない。

何故なら「解体新書」出版の当時、世は田沼時代であり、蘭学に関しても寛大な時代であったことは間違いない。後十数年も経てば田沼意次が失脚し松平定信の寛政の改革が始まり、文化面でもそれまで衰退傾向にあった朱子学を振興させ、異学を押さえ込むようになったのだから出版は難しくなったに違いない。

事実1791年には林子平が「海国兵談」の版木を没収され、同じ年に山東京伝が戯作三点により手鎖五十日の刑を受けている。

さらにいえば、玄白のオランダ語翻訳の出版が医学・医療に関わることだったからこそ幕府の評価も高かったということだろう。これが他の分野だったらまた話しは違っていたのではないか。

そして杉田玄白の用意周到さ、根回しの見事さも特筆すべきだ。翻訳仲間に官医の桂川甫周を引き入れたこと。前記したように序文を長崎阿蘭陀通詞吉雄耕牛に依頼したこと、「解体新書」本編出版に先んじて「解体約図」といういわゆるパイロット版を出版して世の反応を確認したこと。また「解体新書」を法眼だった桂川甫周の父甫三を通じて将軍に献上しただけでなく老中たちにも献上。さらに京都にいる御所にパイプを持っている従弟に相談の上で時の左大臣九条家、関白近衛内前公、公家広橋家など宮家に献上している。そして三家より出版を祝う和歌を授かった。

これでは批判側は動けない…。

(2)書名の謎

「蘭学事始」の内容は玄白が書いた内容だけでなく弟子の大槻玄沢が玄白から聞き及んだ話などを追加してあるというが、取り急ぎ「蘭東事始」と題して出来上がったものを玄白に呈上した。したがって最初の書名は大槻玄沢自身が名付けたことになる。

しかしその名だが、別途「和蘭事始」と題した写本も伝わっている。そもそも「蘭学事始」という名の写本は発見されていないが、大槻玄沢が文化十三年にあらわした「蘭訳梯航」という書にたびたび「蘭学事始」という名が出てくるという。ということは「蘭学事始」という名も大槻玄沢が考えた名だということになる。

ただし原本は安政二年(一八五五年)の安政の大地震で失われ、写本もいつしか散逸し完全に失われたものとされていた。

その後、幕末になって神田孝平という人が湯島の露店で偶然に大槻家の写本を見つけ、玄白の曽孫の杉田廉卿による校正を経て福沢諭吉はじめ有志一同が「蘭学事始」の題名で刊行したという事実がある。

福沢諭吉は明治二十三年の「蘭学事始再版の序」で、草創期の先人の苦闘に涙したと記している。

とはいえこれまたはっきりしない。明治二年に福沢諭吉が「蘭学事始」と題して出版したときの底本は「和蘭事始」なのだ。したがって発見された「和蘭事始」を福沢が出版に際して「蘭学事始」と直したのは事実だが、福沢が大槻玄沢が名付けた「蘭学事始」という名を知っていたとは思えないという。

何しろ発見された写本は彼らにとって未知のものであったのだから「和蘭事始」が「蘭学事始」という名でも呼ばれていた事実を福沢が知る由もないはずだ。

ということは偶然の産物ということになるが、福沢は「和蘭」より一般的な「蘭学」という言葉を使ったと考えるしかないということになる。あるいは片桐一男氏が自著「杉田玄白 蘭学事始」で述べているように写本そのものは無くなっていたとしても大槻家あるいは杉田家には「蘭学事始」という名が伝わっていたのかも知れず、それを知った福沢が出版に際して採用したとも受け取れる。

(3)”フルヘッヘンド” の謎

さて、「蘭学事始」の書名に拘り過ぎたかも知れないが内容においても突っ込みどころは多い…。

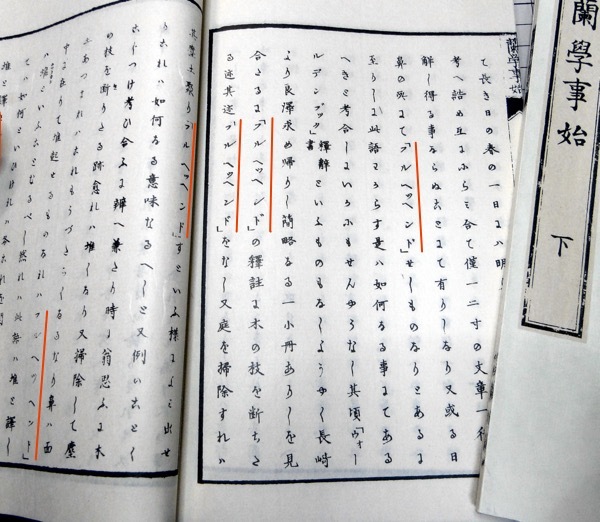

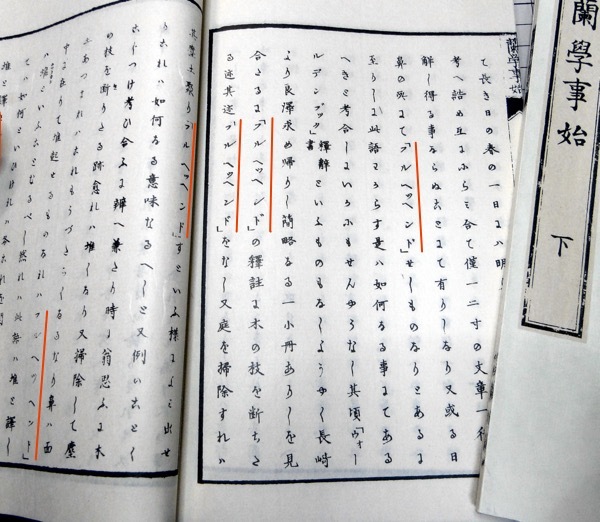

まずは前野良沢は勿論、一同と翻訳の苦労話として紹介されよく知られている「蘭学事始」の中の逸話だが、鼻のところで「フルヘッヘンドしているものである…」という箇所にいたったがこの語の意味が分からず悪戦苦闘したことが書かれている。しかし酒井シヅ氏の研究によれば「ターヘル・アナトミア」を一から訳された過程で気がついたこととしてこの「フルヘッヘンド」という語は「ターヘル・アナトミア」にないという。

※「蘭学事始」にある "フルヘッヘンド" の記述部分

これまた片桐一男氏曰く、しいていえば鼻の解剖に関して "verhevene" (意味は盛り上がった)を指すのであろうとし、玄白の記憶違いとしか言いようがないようだ。

(4)腑分けに至る謎

これまで幾多の「解体新書」や「蘭学事始」の解説書を読んだが、ほとんど指摘されていないものの個人的に不思議でならないことがある。それは杉田玄白が前野良沢や中川淳庵を誘い、骨が原の刑場で初めての腑分けを見学する話しだ。そもそもそのとき持参した「ターヘル・アナトミア」の図と比べたところ寸分の違いも無かったことから翻訳を決意したというのだから重要な場面である。

「蘭学事始」によれば三月三日に杉田玄白の屋敷へ北町奉行曲淵甲斐守の家来が訪れ、奉行からの手紙として明日腑分けがあるのでよろしかったら見学に来ないかとの誘いをもらったという。

それ以上の詳しい事には明言していないが、そもそも小浜藩の奧医師であったとはいえ官医でもない一介の蘭方医であった杉田玄白になぜ腑分け見学の誘いが直接あったのか…。

※「蘭学事始」に載っている杉田玄白肖像画

確かに大罪人が処刑された場合など、腑分け(解剖)の許される遺体が手に入ったとき、しかるべき地位の医者が幕府に(具体的には町奉行所へ)願い出ることで腑分けに立ち会うことは可能だったという。

しかし不思議なのは「蘭学事始」には「よい機会があれば自分も親しく観臓してみたいと思っていた…」とはあるが、玄白自身が幕府に腑分けを見学したい旨の届け出を出したという記述はないし、その気配もないことだ。

ということは穿った見方をするなら、誰か実力者というか奉行所などに顔が利く者に頼んだのかも知れない。なにしろアクションを起こさなければ奉行所から知らせがくるはずはない。

とはいえ、例え腑分けを見学したいという申し出をしたからといってもそうそう誰にでも簡単に許可が下りるものなら玄白ならずともとうの昔に実行していたのではないか。玄白自身「蘭学事始」に奉行所からの知らせは幸運と書いている。そうした幸運が「ターヘル・アナトミア」を入手して二ヶ月ほどで転げ込むなど話しが上手すぎやしないか。

またなぜ玄白をしてそうした実証精神を駆り立てたのかといえば、ひとつには事実を知りたいという医者としての探究心であろう。そしてもうひとつは彼が手にした「ターヘル・アナトミア」は小浜藩の公金で購入してもらったという現実があるからして、その成果を一日でも早く出したいという気持ちにさせたものと思われる。

ということでまったくの想像だが、その頃田沼意次は老中格に昇進しており側用人兼務でもあった。そして町奉行所は老中の管轄である。したがってもし私が小説を書くなら、杉田玄白は意次と親しかった平賀源内に口利きをしてもらった…というストーリーは面白いと思うのだが…。

事実杉田玄白と平賀源内は交流があったわけだし、いずれにしても腑分けのチャンス到来は幸運とかたまたまと言ったものではなくどこか政治的な臭いがしてならない。

なお見逃しがちだが、玄白らはこの三月四日の腑分けは初めての体験だったが「解体新書」を仕上げていく過程で別途腑分けに参加し自分たちの認識の再チェックをしている。

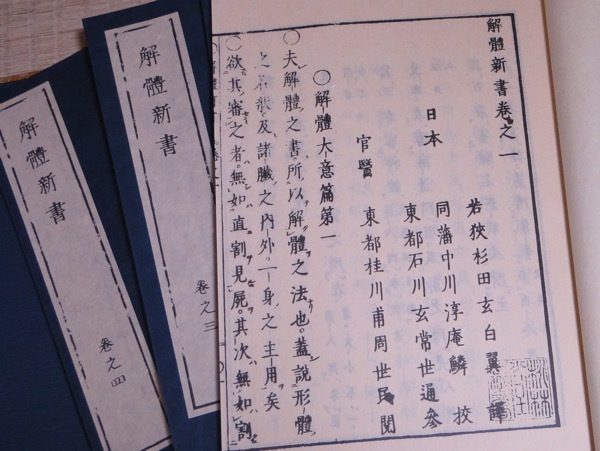

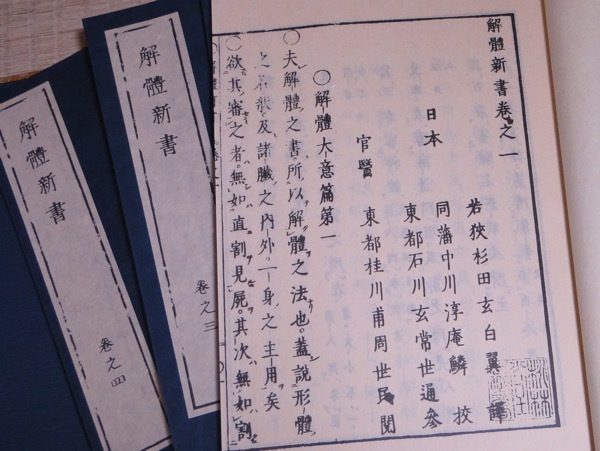

(5)杉田玄白、視野の広さの謎

最後は “謎” とタイトルはつけたが謎というより「解体新書」を開いたときに感激したことだ。それは「解体新書」の “巻之一” の巻頭に関わった者達の名が書いてある。それは前記したように杉田玄白を始めとして「若狭」「同藩」「東都」とそれぞれの所属を明記した後に中川淳庵、石川玄常、桂川甫周の四人の名があるが、問題はその上に “日本” と書いてあることだ!

いわば「解体新書」の Made in Japan 宣言である。鎖国していた江戸時代…18世紀の日本でこうした視野を持っていた人間がいたという事実にショックを受けた。

※四人の名の上に "日本" と記されている

幕末に徳川を倒すと息巻いていた人々でさえ薩摩だ長州だのと己が所属する藩に縛られていた者がほとんどなのに安永三年(1773年)の出版物に “日本” と明記した杉田玄白はやはり尋常の者ではなかったに違いない。勿論この出版が日の本の医学の進歩に大きな役割を果たすであろうことへのアピールでもあったかも知れないが…。

問題は何故そうした藩を飛び越えた視野を持てたのかという謎だが、蘭学を阿蘭陀通詞吉雄耕牛に学んだことやカピタンらが江戸参府に来ると宿泊先の長崎屋に出かけて話しを聴くといったこともあったから、ヨーロッパの優れた文化を知ることで逆に日本という国を再認識したのかも知れない。しかしそうした人たちなら玄白以外にも少なからずいたわけだが、私にはこれまたどうも平賀源内との交際も影響しているように思えるのだ。事実「蘭学事始」には平賀源内の天才ぶりやエレキテルのことも書かれている。

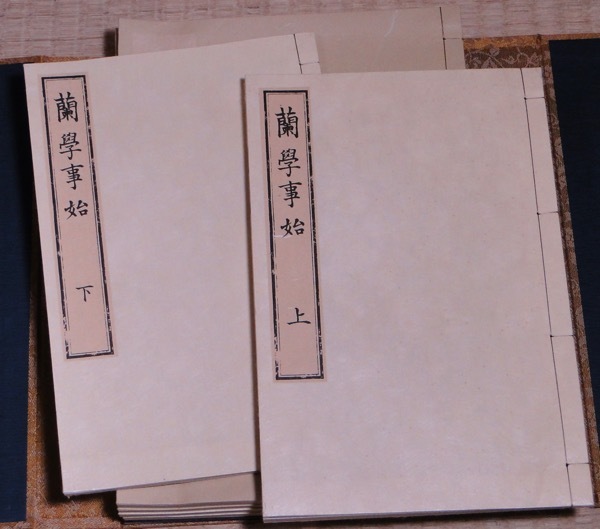

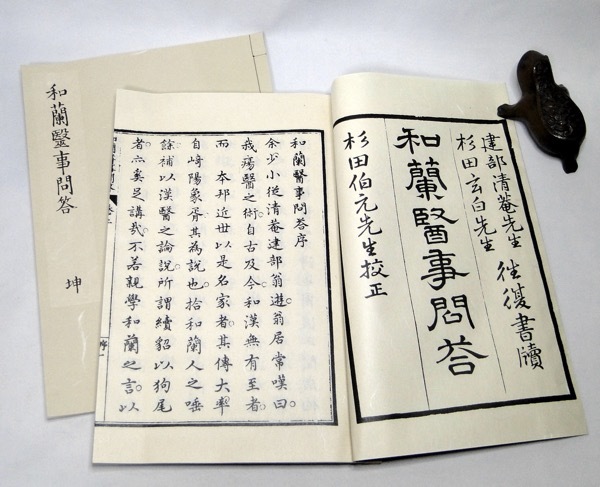

しかし現実に玄白はもっと明白な意図から “日本” と記したと思われる。それは「解体新書」が漢文で書かれたことと無関係ではないだろう。玄白は奥州一の関の医師、建部清庵という人宛の書簡の中で「(漢文でかいたのは)解体新書が運良く唐(中国)までも渡ったときのため」と書いているという。漢字文化は玄白らにとって本家ともいえるものであったろう。その本家にも最新の情報を届けたいと考えたのではないだろうか。

※「和蘭医事問答」二巻

なお、杉田玄白と建部清庵の間に交わされた往復書簡は玄白の蘭学塾において初学者に対する教材として読まれただけでなく、寛政七年(1795年)に大槻玄沢、杉田伯玄らにより一部が「和蘭医事問答」の題名で出版されている。ちなみに大槻玄沢は清庵の門人だったが清庵の勧めで江戸に出て玄白の門に学んだし、清庵四男由甫は後に玄白の養子(伯元)となっている。

ということで、取り急ぎ以上5つの謎をご紹介してみたが、すでに200年ほど経過しただけでなくその間幾多の戦争や災害などで貴重な資料が失われている事を考えると謎が謎で無くなる可能性は針の穴ほどだと思う反面、今後も意外なところで写本や手紙などが発掘される可能性もあり「解体新書」フリークとしては目を離せないのである。

なお掲載の写真はすべて当研究所がレプリカとして所有しているものを使った。

【主な参考資料】

・片桐一男著「知の開拓者 杉田玄白」勉誠出版

・片桐一男全訳注「杉田玄白 蘭学事始」講談社

・酒井シヅ全現代語訳「杉田玄白 解体新書」講談社

・緒方富雄校注「蘭学事始」岩波書店

・国公立所蔵史料刊行会編「日本医学の夜明け」日本世論調査研究所

・杉本つとむ編「図録 蘭学事始」早稲田大学出版部

・平野威馬雄著「平賀源内の生涯 甦る江戸のレオナルド・ダ・ビンチ」ちくま文庫

・土井康弘著「本草学者 平賀源内」講談社

・大石慎三郎著「田沼意次の時代」岩波書店

・加藤文三著「学問の花ひらいて 『蘭学事始』のなぞをさぐる」

※「解体新書」と「蘭学事始」

まず “蘭学” とは何か…だが、鎖国が行われていた江戸時代、日本人が学んだオランダの学問のことだ。鎖国ではあったが幕府は長崎に出島という特別な場所を設けてオランダと限定した交易を許していた。出島は唯一西洋に開かれた場所であった。

※出島の図。国公立所蔵史料刊行会編「日本医学の夜明け」付属「阿蘭陀医学伝来史絵図」より

しかし、オランダの技術や医療あるいは文化といった物を学ぶことは結局オランダ語を通したヨーロッパの先進医学や科学、文化を学ぶことに通じた。

なお “蘭学” という言葉は「蘭学事始」によれば杉田玄白らが出版した「解体新書」が広まってから使われるようになったものらしい。

そして、そもそも「解体新書」はドイツの医学書をオランダ語に翻訳した「Ontleedkundige tafelen (ターヘル・アナトミア)」が日本に持ち込まれ、それを前野良沢と杉田玄白の二人が奇遇にも別々に手に入れ、一緒に腑分け(解剖)を見学した事をきっかけに翻訳を決意した成果だ。

※「ターヘル・アナトミア」と呼ばれたオランダ語版「 Ontleedkundige tafelen」1734年出版

また「蘭学事始」はそもそも杉田玄白が蘭学草創の当時を回想して記し、大槻玄沢に送った上下2編の手記である。

いにしえの日本と西洋の接触から、蘭方医学の発祥、青木昆陽や野呂元丈によるオランダ語研究などの記述と続くが、何といっても白眉はオランダの医学書「ターヘル・アナトミア」を前野良沢、中川淳庵らと翻訳し「解体新書」を出版するまでの苦心談である。

杉田玄白は、自身の死後に蘭学草創期のことが後世に誤り伝わることを懸念し、自らの記憶する当時のことを書き残そうと決意したといわれている。

文化11年(1814年)にほぼ書き終わり、高弟の大槻玄沢に校訂を願う。そして翌年に完成を見るがこのとき玄白83歳。そして2年後の文化14年(1817年)に玄白は85歳で死去する。

(1)前野良沢の名に関する謎

最初の謎は「解体新書」に関わることだが、翻訳に一番貢献した前野良沢の名がない。それにはいくつかの説があるが、良沢は出版にこぎつけたとはいえその内容に満足できなかったため自分の名は出してくれるなと玄白に迫り、それを条件に出版に同意したという話しがある。奇人・完全主義者だったという良沢の面目やこれに尽きるといった話だ。

※「解体新書」には前野良沢の名がない

しかし「解体新書」の序文は玄白および良沢共通の師であった長崎阿蘭陀通詞吉雄耕牛によるものだが、その中で前野良沢の名を上げているだけでなく「ああ、二君(良沢と玄白)がこの仕事でてがらを立てたことはなんといっても最高なことだろう。じつに天下後世にとっての徳である」と書いている。

※序文は長崎阿蘭陀通詞吉雄耕牛が寄せている

確かに「解体新書」出版に前野良沢が不可欠であったことは彼の死後十一年経ってから玄白が執筆した「蘭学事始」に明記されたことでよりよく世に知らされることになった。しかし「解体新書」の序文を読めば前野良沢が深く関わっていたことは誰にも分かるはずだ。であれば良沢自身の願いであった「名を出さないで欲しい」という約束は守られなかったことになる。

良沢は納得したのであろうか…。

一方、こんな話もある。良沢が長崎にいったとき、九州の太宰府神社の神前で「自分は阿蘭陀の学問を学ぶにあたり、いやしくも真理を究めずにみだりに名を成そうとしたら、神よ、わたしを罰してくれ」と誓ったというのだ。

本来なら翻訳に携わった者としては前野良沢、杉田玄白、中川淳庵の名が、そして協力者として石川玄常、桂川甫周、嶺春泰らの名が連なるのがあるべき姿のはずだ。それが前野良沢の名はなく翻訳はすべて杉田玄白が行ったと思える記載になっている。

これは一説に、「解体新書」の出版は下手をすればお上から発禁処分を受け、出版した当人たちも咎められる可能性があった。ために杉田玄白は前野良沢はもとより中川淳庵の名にも校正の意である(校)と明記し、自分がすべて訳したとして名の下に(訳)を付け、万一の場合でも良沢と仲間たちを守ろうとしたという説もあるが…。

ともあれ「解体新書」出版を境に良沢と玄白は別々の道を歩むことになるが、結果「解体新書」は大成功を収めその賞賛は杉田玄白一人が受けることになったため、玄白はどこか世渡り上手の要領がよい人物と思われることがあるようだ。

しかし玄白の判断で不完全ながらも出版にこぎつけたことでその後の蘭学の隆盛が実現したのは間違いないことだし、もし良沢の意見を受け入れ出版の時期を大きく後にしたならばそれこそ発禁となる可能性もあったに違いない。

何故なら「解体新書」出版の当時、世は田沼時代であり、蘭学に関しても寛大な時代であったことは間違いない。後十数年も経てば田沼意次が失脚し松平定信の寛政の改革が始まり、文化面でもそれまで衰退傾向にあった朱子学を振興させ、異学を押さえ込むようになったのだから出版は難しくなったに違いない。

事実1791年には林子平が「海国兵談」の版木を没収され、同じ年に山東京伝が戯作三点により手鎖五十日の刑を受けている。

さらにいえば、玄白のオランダ語翻訳の出版が医学・医療に関わることだったからこそ幕府の評価も高かったということだろう。これが他の分野だったらまた話しは違っていたのではないか。

そして杉田玄白の用意周到さ、根回しの見事さも特筆すべきだ。翻訳仲間に官医の桂川甫周を引き入れたこと。前記したように序文を長崎阿蘭陀通詞吉雄耕牛に依頼したこと、「解体新書」本編出版に先んじて「解体約図」といういわゆるパイロット版を出版して世の反応を確認したこと。また「解体新書」を法眼だった桂川甫周の父甫三を通じて将軍に献上しただけでなく老中たちにも献上。さらに京都にいる御所にパイプを持っている従弟に相談の上で時の左大臣九条家、関白近衛内前公、公家広橋家など宮家に献上している。そして三家より出版を祝う和歌を授かった。

これでは批判側は動けない…。

(2)書名の謎

「蘭学事始」の内容は玄白が書いた内容だけでなく弟子の大槻玄沢が玄白から聞き及んだ話などを追加してあるというが、取り急ぎ「蘭東事始」と題して出来上がったものを玄白に呈上した。したがって最初の書名は大槻玄沢自身が名付けたことになる。

しかしその名だが、別途「和蘭事始」と題した写本も伝わっている。そもそも「蘭学事始」という名の写本は発見されていないが、大槻玄沢が文化十三年にあらわした「蘭訳梯航」という書にたびたび「蘭学事始」という名が出てくるという。ということは「蘭学事始」という名も大槻玄沢が考えた名だということになる。

ただし原本は安政二年(一八五五年)の安政の大地震で失われ、写本もいつしか散逸し完全に失われたものとされていた。

その後、幕末になって神田孝平という人が湯島の露店で偶然に大槻家の写本を見つけ、玄白の曽孫の杉田廉卿による校正を経て福沢諭吉はじめ有志一同が「蘭学事始」の題名で刊行したという事実がある。

福沢諭吉は明治二十三年の「蘭学事始再版の序」で、草創期の先人の苦闘に涙したと記している。

とはいえこれまたはっきりしない。明治二年に福沢諭吉が「蘭学事始」と題して出版したときの底本は「和蘭事始」なのだ。したがって発見された「和蘭事始」を福沢が出版に際して「蘭学事始」と直したのは事実だが、福沢が大槻玄沢が名付けた「蘭学事始」という名を知っていたとは思えないという。

何しろ発見された写本は彼らにとって未知のものであったのだから「和蘭事始」が「蘭学事始」という名でも呼ばれていた事実を福沢が知る由もないはずだ。

ということは偶然の産物ということになるが、福沢は「和蘭」より一般的な「蘭学」という言葉を使ったと考えるしかないということになる。あるいは片桐一男氏が自著「杉田玄白 蘭学事始」で述べているように写本そのものは無くなっていたとしても大槻家あるいは杉田家には「蘭学事始」という名が伝わっていたのかも知れず、それを知った福沢が出版に際して採用したとも受け取れる。

(3)”フルヘッヘンド” の謎

さて、「蘭学事始」の書名に拘り過ぎたかも知れないが内容においても突っ込みどころは多い…。

まずは前野良沢は勿論、一同と翻訳の苦労話として紹介されよく知られている「蘭学事始」の中の逸話だが、鼻のところで「フルヘッヘンドしているものである…」という箇所にいたったがこの語の意味が分からず悪戦苦闘したことが書かれている。しかし酒井シヅ氏の研究によれば「ターヘル・アナトミア」を一から訳された過程で気がついたこととしてこの「フルヘッヘンド」という語は「ターヘル・アナトミア」にないという。

※「蘭学事始」にある "フルヘッヘンド" の記述部分

これまた片桐一男氏曰く、しいていえば鼻の解剖に関して "verhevene" (意味は盛り上がった)を指すのであろうとし、玄白の記憶違いとしか言いようがないようだ。

(4)腑分けに至る謎

これまで幾多の「解体新書」や「蘭学事始」の解説書を読んだが、ほとんど指摘されていないものの個人的に不思議でならないことがある。それは杉田玄白が前野良沢や中川淳庵を誘い、骨が原の刑場で初めての腑分けを見学する話しだ。そもそもそのとき持参した「ターヘル・アナトミア」の図と比べたところ寸分の違いも無かったことから翻訳を決意したというのだから重要な場面である。

「蘭学事始」によれば三月三日に杉田玄白の屋敷へ北町奉行曲淵甲斐守の家来が訪れ、奉行からの手紙として明日腑分けがあるのでよろしかったら見学に来ないかとの誘いをもらったという。

それ以上の詳しい事には明言していないが、そもそも小浜藩の奧医師であったとはいえ官医でもない一介の蘭方医であった杉田玄白になぜ腑分け見学の誘いが直接あったのか…。

※「蘭学事始」に載っている杉田玄白肖像画

確かに大罪人が処刑された場合など、腑分け(解剖)の許される遺体が手に入ったとき、しかるべき地位の医者が幕府に(具体的には町奉行所へ)願い出ることで腑分けに立ち会うことは可能だったという。

しかし不思議なのは「蘭学事始」には「よい機会があれば自分も親しく観臓してみたいと思っていた…」とはあるが、玄白自身が幕府に腑分けを見学したい旨の届け出を出したという記述はないし、その気配もないことだ。

ということは穿った見方をするなら、誰か実力者というか奉行所などに顔が利く者に頼んだのかも知れない。なにしろアクションを起こさなければ奉行所から知らせがくるはずはない。

とはいえ、例え腑分けを見学したいという申し出をしたからといってもそうそう誰にでも簡単に許可が下りるものなら玄白ならずともとうの昔に実行していたのではないか。玄白自身「蘭学事始」に奉行所からの知らせは幸運と書いている。そうした幸運が「ターヘル・アナトミア」を入手して二ヶ月ほどで転げ込むなど話しが上手すぎやしないか。

またなぜ玄白をしてそうした実証精神を駆り立てたのかといえば、ひとつには事実を知りたいという医者としての探究心であろう。そしてもうひとつは彼が手にした「ターヘル・アナトミア」は小浜藩の公金で購入してもらったという現実があるからして、その成果を一日でも早く出したいという気持ちにさせたものと思われる。

ということでまったくの想像だが、その頃田沼意次は老中格に昇進しており側用人兼務でもあった。そして町奉行所は老中の管轄である。したがってもし私が小説を書くなら、杉田玄白は意次と親しかった平賀源内に口利きをしてもらった…というストーリーは面白いと思うのだが…。

事実杉田玄白と平賀源内は交流があったわけだし、いずれにしても腑分けのチャンス到来は幸運とかたまたまと言ったものではなくどこか政治的な臭いがしてならない。

なお見逃しがちだが、玄白らはこの三月四日の腑分けは初めての体験だったが「解体新書」を仕上げていく過程で別途腑分けに参加し自分たちの認識の再チェックをしている。

(5)杉田玄白、視野の広さの謎

最後は “謎” とタイトルはつけたが謎というより「解体新書」を開いたときに感激したことだ。それは「解体新書」の “巻之一” の巻頭に関わった者達の名が書いてある。それは前記したように杉田玄白を始めとして「若狭」「同藩」「東都」とそれぞれの所属を明記した後に中川淳庵、石川玄常、桂川甫周の四人の名があるが、問題はその上に “日本” と書いてあることだ!

いわば「解体新書」の Made in Japan 宣言である。鎖国していた江戸時代…18世紀の日本でこうした視野を持っていた人間がいたという事実にショックを受けた。

※四人の名の上に "日本" と記されている

幕末に徳川を倒すと息巻いていた人々でさえ薩摩だ長州だのと己が所属する藩に縛られていた者がほとんどなのに安永三年(1773年)の出版物に “日本” と明記した杉田玄白はやはり尋常の者ではなかったに違いない。勿論この出版が日の本の医学の進歩に大きな役割を果たすであろうことへのアピールでもあったかも知れないが…。

問題は何故そうした藩を飛び越えた視野を持てたのかという謎だが、蘭学を阿蘭陀通詞吉雄耕牛に学んだことやカピタンらが江戸参府に来ると宿泊先の長崎屋に出かけて話しを聴くといったこともあったから、ヨーロッパの優れた文化を知ることで逆に日本という国を再認識したのかも知れない。しかしそうした人たちなら玄白以外にも少なからずいたわけだが、私にはこれまたどうも平賀源内との交際も影響しているように思えるのだ。事実「蘭学事始」には平賀源内の天才ぶりやエレキテルのことも書かれている。

しかし現実に玄白はもっと明白な意図から “日本” と記したと思われる。それは「解体新書」が漢文で書かれたことと無関係ではないだろう。玄白は奥州一の関の医師、建部清庵という人宛の書簡の中で「(漢文でかいたのは)解体新書が運良く唐(中国)までも渡ったときのため」と書いているという。漢字文化は玄白らにとって本家ともいえるものであったろう。その本家にも最新の情報を届けたいと考えたのではないだろうか。

※「和蘭医事問答」二巻

なお、杉田玄白と建部清庵の間に交わされた往復書簡は玄白の蘭学塾において初学者に対する教材として読まれただけでなく、寛政七年(1795年)に大槻玄沢、杉田伯玄らにより一部が「和蘭医事問答」の題名で出版されている。ちなみに大槻玄沢は清庵の門人だったが清庵の勧めで江戸に出て玄白の門に学んだし、清庵四男由甫は後に玄白の養子(伯元)となっている。

ということで、取り急ぎ以上5つの謎をご紹介してみたが、すでに200年ほど経過しただけでなくその間幾多の戦争や災害などで貴重な資料が失われている事を考えると謎が謎で無くなる可能性は針の穴ほどだと思う反面、今後も意外なところで写本や手紙などが発掘される可能性もあり「解体新書」フリークとしては目を離せないのである。

なお掲載の写真はすべて当研究所がレプリカとして所有しているものを使った。

【主な参考資料】

・片桐一男著「知の開拓者 杉田玄白」勉誠出版

・片桐一男全訳注「杉田玄白 蘭学事始」講談社

・酒井シヅ全現代語訳「杉田玄白 解体新書」講談社

・緒方富雄校注「蘭学事始」岩波書店

・国公立所蔵史料刊行会編「日本医学の夜明け」日本世論調査研究所

・杉本つとむ編「図録 蘭学事始」早稲田大学出版部

・平野威馬雄著「平賀源内の生涯 甦る江戸のレオナルド・ダ・ビンチ」ちくま文庫

・土井康弘著「本草学者 平賀源内」講談社

・大石慎三郎著「田沼意次の時代」岩波書店

・加藤文三著「学問の花ひらいて 『蘭学事始』のなぞをさぐる」

- 関連記事

-

- 新型全自動エスプレッソマシン「デロンギESAM03110S」レポート (2019/08/19)

- 杉田玄白「鷧斎日録」を読む (2019/07/30)

- 書籍「幕末諸役人の打明け話 〜 旧事諮問録」考 (2019/07/11)

- 「解体新書」底本のミステリー(後編) (2019/05/13)

- 「解体新書」底本のミステリー(前編) (2019/05/06)

- 「解体新書」および「蘭学事始」5つの謎 (2019/04/15)

- 二度目の白内障手術顛末記 (2019/03/18)

- メリークリスマス ! (2018/12/24)

- オリジナル時代小説「首巻き春貞」第十一巻(長幼之序)公開 (2018/10/29)

- オリジナル時代小説「首巻き春貞」第11巻「長幼之序」公開覚書 (2018/10/22)

- コンパクトな収納バッグ付き軽量 折りたたみチェアは当たりだった! (2018/10/08)